鄢海亮 | 隔阂与对立:战后初期上海社会中的“重庆人”与“上海人”

2022-08-30 11:01:43 来源:抗日战争研究 点击: 复制链接

来源:《抗日战争研究》2020年第1期,注释从略

作者鄢海亮,南京大学中华民国史研究中心博士研究生

内容提要

持久的抗日战争,从空间上将中国界分为沦陷区、大后方和中共领导的根据地,战争对沦陷区和大后方两区域民众的社会地位、自我认识,以及看待彼此的心理产生了重要影响。抗战结束后,在复员与接收背景下,伴随着国民政府在关涉收复区人切身利益的政策上的失位和举措不公的惩奸运动,复员人员与收复区民众之间发生普遍冲突,并泛化到价值观念及生活方式的对立。本应是举国欢庆胜利,收复区民众却发现自身因曾被敌伪统治,成为不具备享受胜利资格的“他者”,身份认同处于一种缺失状态。战后在上海社会中盛行的有关“上海人”与“重庆人”的讨论,即反映了这一现状。

关键词

收复区;“重庆人”;“上海人”;身份认同;社会对立

一、从两个奇异的名词说起

1945年11月16日,上海《吉普》周刊第1期开设了一栏“上海人”与“重庆人”的讨论特辑,一作者撰文如是写道:

在目前一般人的口头上,流行着这样两个离奇的名词——“重庆人”,“上海人”。原来离奇的在“重庆人”与“上海人”之间竟似乎划着一条深深的鸿沟。在“重庆人”的眼光中,以为“上海人”是要不得的,多数是国家的蠹虫,民族的腐菌。然而“上海人”的心目中,总觉得“重庆人”太锋芒,太踌躇满志。

“重庆人”与“上海人”的划分,最早出于何人之口,具体为何时提出,不得而知。但上文所称“重庆人”并非籍贯意义上的重庆人,而是指从重庆归来的人,是收复区民众对抗战胜利后自后方复员归来者的一个泛称和戏称,该称谓广泛见于各收复区,只是在上海被讨论得尤为激烈。战后上海社会中之“重庆人”既包含国民政府的接收人员,也包括在战时奔赴内地后方,战后复员归乡的上海人。“重庆人”最初是颇受尊崇的名词,隐含有收复区民众对大后方人坚守抗战的崇敬,但很快就演变成被卑视和痛恨的代名词。曾有人将收复区人对这一变味的“重庆人”的认识概括为:自天上飞来,有八年不沦陷的身份,有一纸中央机关的委令。也有人将其归纳为:重庆来的且在后方抗过八年战;到上海来“劫收”,有钱并使上海物价高腾;贪图享乐且态度傲慢。“重庆人”的名声变坏,不仅使将要从重庆归乡的人心有余悸,担心不被接受,还引发不少真正的重庆人或战时在重庆生活过的人发声为自己正名,并与被舆论诟病的“重庆人”作区分。此外,一些被冠以“重庆人”名号的复员人员也自我辩白,认为大多数从重庆来到收复区的人的生活是艰难困苦的,能够敛财和舞弊肥私的只占少数。

“上海人”则主要指战时留守在上海的人,其构成群体并非全是上海籍,也包含战前和战时各地汇聚到上海的人,故而应理解为“在上海的人”。部分“上海人”有家属和亲友在大后方,而由于“重庆人”地位尊贵,也有其中一些“上海人”以“重庆人”自居。除此之外,受国民政府对收复区原有“秘密工作人员”政策的影响,部分投机者冒充“地下工作者”加入“重庆人”的行列。

从既有资料来看,“重庆人”与“上海人”的相关讨论主要发生在1945—1947年,多见于小报,讨论者虽集中在中下层群体,但却引人思考。很显然,“重庆人”只有在进入收复区时才被称之为“重庆人”,“上海人”则只有在与后方的对比中方被称作“上海人”,两者既是一对地域概念,更是一对政治概念。“上海人”可引申为战时生活在上海沦陷区的人,“重庆人”则代表着有抗战经历的复员人员,其主体“接收大员”甚至可看作国民政府形象的一个缩影。这种以生活区域而不以籍贯为依据的群体划分,既与持久的抗日战争及由此促长的民族意识不可分离,也与两者对战争的体验及由此引致的心理隔阂息息相关,还与战后国民政府对收复区政策的失位及两者间的利益纠缠密切相关。

以往关于收复区的研究,多集中于国民政府在政治经济层面的接收和公教机构的甄审复员,或侧重于善后救济与惩奸运动,偏重国民政府在收复区所扮演的主体角色,强调“劫收”对国民党政权失去民心的影响,而对伴随复员所显现出的各种社会现象则关注不足,对收复区各阶层与后方复员群体在日常生活、价值观念、社会地位乃至心态认知等层面的研究比较薄弱。目前虽有学者注意到战后民众对国民党政权心态的变化,但多从政府政策角度来考量。如白纯即注意到战后国民政府在台湾地区采取外省人与本地人两种不对等的待遇政策引发的台湾民众心态的变化,并探讨了这种心态对“二·二八”事件的影响。张福运通过考究国民政府在收复区的教育甄审情形,认为甄审政策设计中泛道德标准的滥用和惩戒心态的急切表露不仅丧失了收复区的民心,还损害了政府自身的形象与权威。胡素珊则认为接收官员对没有跟随国民党撤退到内地而是继续生活在沦陷区的民众采取居高临下的态度,是战后公众对国民党持批评和争论的主要问题之一。周峰亦注意到战后接收人员对收复区人的身份歧视,但对歧视的缘由、具体表现及影响等并未作深究。基于此,本文以战后在上海社会中盛行的“重庆人”与“上海人”两个特有名词为考察线索,探究复员背景下中国社会的复杂面相。

二、民族主义潮流下重庆与上海的城市形象易位

无论是作为地理概念还是政治概念,“重庆人”与“上海人”两个特有名词的出现,首先与两者所处地域形象或地位的变动紧密相关。尽管四川在历史上被誉称为“天府之国”,但封闭与混战的近代历史却使川地和川人形象多遭歧视。上海则自开埠以来被贴上洋化和时髦的标签,部分生活在上海的人,更是眼高于顶。但在近代民族主义主导的抗日战争影响下,两城市的政治形象和民众地位却发生了颠覆性变化。

(一)从“落伍之地”到“民族堡垒”:重庆城市形象的蜕变

四川深处中国内地,相对闭塞的地缘环境和军阀混战的政治生态深深影响着川外人对四川及川人的认知。中国大学学生邓克笃在1935年初说:“省外报纸常常用‘谜’字去解释四川,用‘耗子’(即鼠的俗名)去称呼四川人。”陈衡哲在1936年4月更对这种政治社会环境提出批评,认为四川军阀恶政的结果,“不但使住在四川的人个个走头〔投〕无路,并且在道德方面,在人生观方面,也似乎发生了许多不幸的影响”。不仅如此,这种环境还严重制约着近代川地的经济和文化发展。1936年9月在成都举行的一次学术研讨会上,周遂初对四川的经济文化现状做出过精辟分析,他认为民国以前由于交通不便,川地的经济文化因少与外界接触而难有进步,民国以后交通虽较以前发达,但又因政治军事的混乱而影响了文化的进展。

全面抗日战争爆发后,在民族主义的浪潮下,四川及川人形象在时人心中才渐得逆转,这其中尤以重庆及生活在重庆的人最为明显。随着国民政府迁都,人口大规模内迁,重庆作为大后方中枢逐渐成为人们关注和讨论的中心。虽然在“下江人”初期的印象中,重庆和重庆人仍是未尽开化和落后、不思进取的代名词,但在大形势下,双方从抵触排斥走向交流融合,推动了重庆城市的近代化进程。当时的重庆一度享有“小南京”和“小上海”的美称,其落伍的刻板印象渐渐淡去。1938年,一位由上海迁往重庆的人记载了初到重庆时的印象:“不曾到过的人,总以为她是内地落伍的不堪想像的一个城市;但实情一经入他眼簾之后,他就要疑心他是置身于繁华的上海了!”除经济的发展,重庆的城市形象和政治文化地位也获得提升,并被看作国家的重心和民族复兴的根据地,以致有人认为抗战使重庆“进化了至少五十年”。

抗战结束后,不少战时避难至大后方的人士开始陆续返回原籍,在他们的心中,既有归乡的似箭之心,也有对大后方坚守抗战的歌颂与不舍之怀。一位即将离渝返乡的人士赞叹道:

重庆!重庆!你是国家的陪都,同时又是战时的陪都;你是抗日的重镇,同时也是反侵略的堡垒;你是新中国的发祥地;你是新民族的成长地;你维护了民族的生机,你增高了国家的地位。国家民族都在感谢你!爱护你!……你有天然的云雾,掩护着整个的山城;你有坚厚的岩石,抵抗住疯狂的轰炸;你有丰富的物产,免除了人们的饥饿;你有美丽的山川,无条件供人们欣赏;你保障了百万市民的生命,你孕育了无数皇帝的子孙,全市的男女老幼们都在感激你!爱戴你!……亿万的陷区民众爱戴你!千万的前方将士维护你!全世界民主国家一致向你伸手!全世界侵略国家一齐向你屈膝!你是全国统一的旗帜,你是世界和平的象征。

类似的感触普遍见于当时的报刊和论著,曾经的穷山僻壤、未尽开化之地,在战时因成为支撑抗战的重镇而一跃成为民族屹立的象征。在当时的社会上,“重庆话”也一度成为时髦的流行语:“自满清到民国几百年来,国人一向以为讲北平话最漂亮;……可是,胜利以还却换了重庆话被人重视。……然而,现在说重庆话的是代表了抗战八年,解放沦陷区人民的梏桎,新中国的柱石,中华民族的优秀分子。于是‘蓝青重庆话’非常流行,与‘洋泾浜英语’同样时髦。”

可见,在民族主义潮流主导下,不仅重庆作为抗战的中心被民众拥护、爱戴和歌颂,即使是生活在重庆的人也因此具有无上光荣。战后的汉口曾盛行着“人要重庆的好”的流行语,而上海部分地区更是一度流行将女子征婚的条件限制为“须来自重庆者”,足见重庆及生活于重庆的人在沦陷区民众心里的地位。正是在如此情势下,当后方人员尤其是政府接收官员复员归来时,便作为“重庆人”而被沦陷区的人民视为光明的代表,对“重庆人”的期许,亦开始从战时的能“为国家而死”转向战后的应“为民族而生”。

(二)从“不可一世”到“汉奸巢”:上海城市形象的蜕化

与重庆政治文化地位拔高相对照是上海地位的沉降。上海自近代开埠以后被视为国际都市的象征,辛亥革命时期更是成为舆论宣传的重镇和革命斗争的中心,民国初年,不少上海人开始有种不可一世的高傲。曾有文章将上海人的生活描述为“酒醉”“肉香”“青春的幻想”和“鼓舞的动荡”等,也有人将“笑穷不笑贱”概括为上海社会的人生哲学,用时人通俗的话讲,只要你今天发了财,不管你昨天是什么角色,也不管发财的路子,上海人皆从心里发出羡慕。徐国桢在1929年出版的《上海的研究》一书中,较详细地记述了上海及上海人的这种特殊地位及形象:

上海人到了内地,内地人对他,往往有一种特殊感觉,上海人也就格外的摇摇摆摆,自示不凡;至于内地人一旦到了上海,那在他眼光中看出来的上海人,格外有些觉得神圣不可侵犯。其实,上海人与内地人,有什么大不同之处?至多不过一个环境而已!然而就是这一个环境问题,上海人已足以靠此而惟我独尊了。更有些内地人,不但异视上海人,连上海的东西,也认为有特殊价值。同是一种货物,上海也有,内地也有,而他们总喜欢在上海购买,似乎一件东西从上海买来,非特比较名贵,而且更是足以引以为荣耀一般的。

1937年“八一三”事变后,生活在上海的人开始分化,部分迁往内地的被川人称为“下江人”,到战后复员又被称为“重庆人”;而留守上海的则成为后方人口中的沦陷区同胞,到战后又成为低人一等的“上海人”。这期间,上海的城市形象亦因日伪统治发生蜕化。抗战结束后,随着惩奸运动的开展,上海多被视为对抗战“未尽力”之地,是“享乐之窟”和“汉奸巢”,“上海人”更被贴上奸伪的标签,并由此遭受不公正对待。“上海人”自身也因身处沦陷区,受过敌伪统治而变得不自信,这种心态落差与“重庆人”的高傲形成了鲜明对照。

在伴随抗日战争而来的民族主义洪流影响下,重庆与上海两地的城市形象及地位产生了易位,生活于两地的民众的自我认识及互相认识亦发生了质的变化。对此,战后任上海市政府专门委员及市地政局高级职员的米庆云曾回忆道:“抗战前我没到过上海,据说那时上海人把四川人目为‘川耗子’,处处欺负,而现在则‘重庆人’成了上等人,尽管原籍是江、浙的接收人员,却安然享受‘重庆人’的荣誉。请我们吃饭跳舞的主人,多是原来上海工商界的‘大亨’或‘小开’,我们并非相识,但受到如此奉承就因我们是‘重庆人’。”

三、国民政府政策影响下“重庆人”与“上海人”的身份分层

由城市形象易位所导致的“重庆人”与“上海人”地位的层级差序,既植根于战争所促长的民族意识,也与战后国民政府对收复区的政策有关。抗战结束后,摆在国民政府面前的首要问题便是重建社会秩序。如何收复沦陷区和人心是重建的中心,但是多年的艰苦抗战生活,使得大后方人士对待收复区的心态发生了变化,加之战后与中共对抗的需要,促使国民政府在关涉收复区人切身利益的某些政策出现失位,进而引致“重庆人”与“上海人”之间的界限被进一步强化,身份分层更趋明显。

(一)任职与薪津待遇

对于国民政府而言,重建收复区的社会秩序,首要解决的问题是恢复已瘫痪的党政系统。在日本即将投降之际,国民政府内部针对派往收复区的人选曾有过讨论。如时任国民党中央文化运动委员会主任委员的张道藩建议将长期在中央工作且忠贞不渝的党务人员分别派往各省会、都市及县城,以充实国民党在各民意机关的实力,同时增强限制中共的力量。陕西省洵阳县国民兵团少校赵介诚则强调,恢复省、县、市长的人选应以“思想纯洁”“信仰三民主义”和“取有党籍者”派充之,区长、乡长及镇保长人选则以“无奸伪嫌疑”“信仰三民主义”和“拥护国民政府者”为合格;至于曾在伪组织工作过的职员,赵氏更建议任何机关应不予录用。日本投降后,国民政府通过重新制定《惩治汉奸条例》,对曾在伪组织或其所属机关及相关团体担任职务的伪职人员加以约束,规定“一定年限内不得为公职候选人,或任用为公务员”,在一些公教机构亦实行甄审制度,许多身份未厘清者不得不暂离岗位。如此,收复区不少机构职位处于空缺状态,加之在战后复员过程中,国民政府要与中共对抗,因此如何组训民众,减少复员阻力,成为战后国民政府不得不切实考虑的问题。

如此境况下,国民政府在甄选派往收复区负责接收工作的党政人选上,特别强调对党的忠诚与业务的干练,身居要位者多以拥有国民党籍且富有操守和政治经验者充任。在此原则下,新任收复区的高级职官大多由“重庆人”担任,而收复区本地人则被边缘化,或任低级职务,或遭裁撤。战后上海市政府科长以上职务几乎全由后方复员人员担任,米庆云在忆及其所在单位职员构成时曾说道:“局内的办事人员已经很多,大都是原汪伪地政局内的职员。这些人都是科员、办事员,科长以上的高级职位留给了我们这批新来的‘重庆人’。”

与这种任职安排相对应的是有差别的薪资待遇。全面抗战时期,公务员人数急剧膨胀,但其生活水平则较战前下降了90%。抗战胜利后,不少报刊杂志上出现提高公务员待遇的呼声,曾任铨叙部政务次长的王子壮在日记中记载道,“国难八年,公务员之生活已达不堪之境”,他以个人积欠巨额债务的情况为例,认为如“再不予厚遇使其安定”,则“工作效率绝难增进”。那么究竟应当如何提高待遇呢?在部分人看来,战时后方所吃的苦和所奉献的力应在战后换作胜利奖金以“藉资弥缝”,为此他们提出大后方与收复区公务员的待遇应差别对待。这种思想在当时后方人士中较为常见,陈克文在日记中写道:“人人心目中都急于要知道何时可以动身,又想知道政府对于吃了八年全面抗战痛苦的公务员,在东归的时候给以如何的利便。”

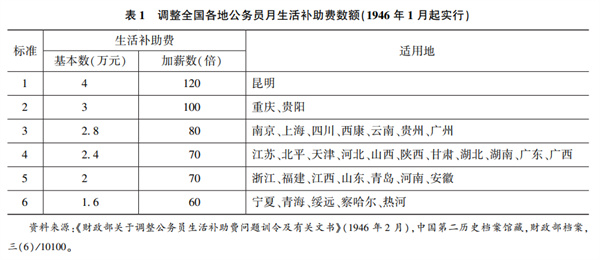

从既有资料来看,国民政府在对待后方复员人员与收复区人员的薪资待遇上确实采取了差别对待。这主要表现为派往各地接收人员或新派之接收人员与就地遴选人员在生活补助费及公粮代金的发放上,一定时间内分别实行按重庆区标准和所在地标准支给。由于重庆区支给标准较全国其他区普遍高,因而从后方来的公务员较收复区本地公务员在薪资待遇上更占优势。以上海为例,虽然国民政府在战争结束后即规定上海公务员按照江苏第一区标准(基本数7000元,加薪数为60倍)发给月薪,但上海市政府仍推行有差别的两种支薪方式。当时的官方,曾将上海公务员划分为陪都来沪人员、在沪新委人员和伪组织留用人员,其中第一类公务员按重庆区标准支薪,后两类公务员则按江苏第一区标准支薪。因重庆区与江苏区的支薪标准差额较大,故而“重庆人”与“上海人”的薪资待遇差距也较明显。到1945年12月,国民政府又对全国各地公务员的月生活补助费额度进行调整。具体情况见表1:

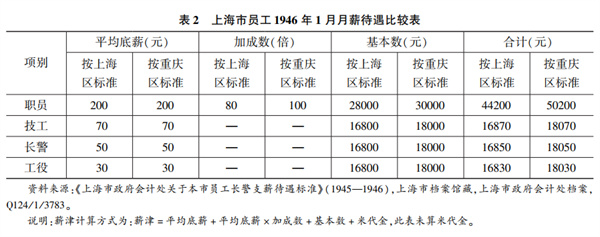

根据表1可以看出,即使是新调整的上海区标准,其薪资与重庆区相比差距亦较大。因此在“重庆人”以重庆区标准计薪而“上海人”以江苏区或上海区标准领薪时,两者薪资待遇的不公便凸显出来。如上海兴华保险公司在其公布的支薪暂行办法中即明确规定:“重庆及四川各地各级职员一律按加一百倍计算,上海及四川以外其他区域依照八十倍计算。”为便于理解,这里再以上海市员工1946年1月份两种计薪标准下的待遇作比较,具体情况见表2:

从表2内容看出,同一职位的两种计薪标准,使“重庆人”更显高人一等,而除计薪标准不同,复员职员与收复区本地职员在薪资发放时所得货币的种类亦不一样,大体而言,复员人员在工资结算时以法币计算,收复区人员以伪币计算,两者兑换比例悬殊。类似的情况也发生在其他收复区。例如战后初期在北平和南京等地,曾有民众自发组织向蒋介石递送陈诉书,控诉结算币种不同导致本地职员与后方复员人员收入相差4/5,“颇为不公”。待遇的差距直接导致上海本地职员工作热情下降,时常有如“夜间警察岗位,常无人在”的怠工现象。

更为严重的是,“重庆人”不仅在公务员任职上拥有优先权和享受特殊待遇,即使在与民众日常生活息息相关的事业单位中亦高人一筹,形成了一种上行下效的恶性循环。一篇名为《“重庆人”名词闹笑话》的文章曾披露,上海某大书局的经理由一从后方归来的小伙子担任,其所带来的一批“重庆人”也分据要津,不仅在待遇上与书局原有职员产生高下之分,而且还极尽刻薄之事。面对此种现状,书局旧职员在即将出版的辞书中专作“重庆人”一条,将其解释为“中国之特种民族,高高在上,不必有真才实学,思统治全国其他人民”,以此表达对自视甚高的“重庆人”的不满。而在上海的另一家公司里,部分职员因战时前往大后方“镀上了一层金”,待战后复员返乡时,同样的工作,薪资却比一直在上海的职员高出四五倍,比战时留在上海的经理也高出不少。为此,人们呼吁打倒这种“一样工作但却两种待遇”的畸形薪资制度。这种带有明显偏向的不合理的人事及待遇安排,使“重庆人”与“上海人”之间的界限更趋明显。一篇文章哀怨道:“上海人在国难期间吃国难苦,胜利来临后还吃胜利苦,这苦中苦就吃到今日,至于人上人,却只好让重庆人做,试看,到上海来的重庆人,不是都出上海人一头地吗。”

身份等级与薪资待遇的两极分化,还带来“重庆人”与“上海人”在日常生活上的分级。一篇文章曾略带嘲讽地描述两者共餐时的场景:开饭时,同一机关“重庆人”六人一桌,吃的小菜为八大碗;“上海人”则十人一桌,小菜只有五大碗。于是两者之间又滋生了一种不对等的“重庆肚皮”与“上海肚皮”。这种情状,使得“上海人”愤愤不平,他们既不满“重庆人”位居高位,享受优厚待遇,也反感“重庆人”的颐指气使。

(二)货币购买力之别

不少报刊文章显示,在时人的记忆里,“上海人”与“重庆人”的划分,还与战后上海物价的上涨分不开。如《吉普》周刊在1945年11月刊载的一篇文章中,即开宗明义地写道:“最近上海的物价突然高了起来,于是上海人怪重庆人的来得不是,重庆人怪上海人怪得不是,怪来怪去,非常有趣。”

物价上涨与战后大规模的人口流动不无关联。战后流往上海的人口,除原籍迁出者返乡外,还包括原有侨民、滞留的美军、来自后方的接收人员,以及往返其他省份途经上海的异地客,流动人口多,与收复区的资源承载力极不匹配。仅以重庆的130万人口而言,据统计,以战前重庆居民及事业关系可以留居者“仅三十万人”,而剩余的100万人口不少需通过上海迁回原籍,由此导致上海各方供应紧张。大规模人口涌入所带来的直接影响便是住房紧张和物价上涨。作家茅盾战前曾在上海住过完整的一栋楼,战后返沪却只能从朋友的住房中匀出一间住。他对此感叹道:“原来一户中等收入的人家可以住一栋小楼,而现在能占有一层楼已算是万幸了。”

与大规模人口流动相对应的,是收复区货币体系的变动。全面抗战时期,汪伪政府要求沦陷区的商店和商业活动均使用伪政府中央储备银行发行的纸币,国民政府发行的法币被认定为非法,携带者会被处罚。抗战胜利后,国民政府要求全国各级政府及国营事业一律改收法币,并以1∶200的比例回收伪币。在此情况下,“重庆人”因多持法币处于优势地位,并被看作特殊阶级;“上海人”则因持伪币居于下方,双方在经济地位上相距甚远。当时的报纸上,曾有人按货币购买能力将上海的人群划为美金票阶级(盟邦士兵)、关金券阶级(陪都来沪者)、法币阶级(任职党政机关的人员)和伪钞阶级(一般普通市民)四个阶级。币值差异导致的购买力差距严重威胁到“上海人”的利益,故而在他们看来,要限制上海物价的上涨应先限制“重庆人”购买东西。

除人口迁移和货币体系的变动,“重庆人”生活环境的变化以及由此引致的消费观念的转变也对上海物价的上涨起了推波助澜的作用。在“重庆人”看来,上海“什么都是好的”,宛如一个“享乐的天堂”。因此,当“重庆人”从饱受战患的环境中脱离,来到物欲横流的上海,无形促长了享乐的消费心理。一位笔名为“蜀客”的作者在文章中记述了由后方到达上海后的心态变化,在其看来,战后上海给人的印象是“繁华不减当年”,是“上海的女人比重庆漂亮得多”,是“遍地黄金,只要一个招呼,自有人报效奉献”。作者继而毫不讳言地感叹道:“有机会派到上海来任职,倘这人不想捞,不想括〔阔〕,不想榨,则这人非傻子,即笨牛无疑。”

正是在经济优势与消费观念的双重驱动下,部分“重庆人”大肆购储并逐渐过上“有洋房住”“有汽车坐”和“有娇艳的女人抱着睡”的奢靡生活,“重庆人”与“上海人”贵贱两极化的生活层级也越发凸显。一篇题为《尽量让重庆人享受》的文章对此如是描述:

重庆人袋里满装法币关金,上海人皮夹里只有几张伪钞。以同等阶级的重庆人坐崭新汽车,上海人连黄包车坐不起来挤电车。重庆人做起西装来,一口气就三四套,上海人连一袭老布长衫都成问题。豪华酒店,座上客都属趾高气扬重庆人,上海人只有望楼兴叹。舞场妓院豪华表演者,大都重庆人,上海人即使参加?也不过“敬陪末座”,缩在角落里不敢作声。

这种情况加剧了“上海人”对“重庆人”的不满,他们既惊呼上海的街头“竟成重庆人之天下”,同时还将“重庆人”这种“优哉游哉”的享乐行为斥为“乐不思蜀”。

四、心理隔阂与身份认同:“重庆人”与“上海人”的忠奸之辩

“重庆人”与“上海人”的矛盾,还显见于双方对彼此的身份认同。持久的抗日战争不仅影响着大后方与沦陷区民众的生活方式,还对两地人的相互认识和价值观念产生冲击。战争结束不久,即有人指出大后方与收复区之间有“彼此难免隔膜,或致误会”的可能,并提出促使两地人民相互了解的建议。但国民政府还没来得及做好准备,这种隔阂即伴随着复员而被放大、升级,并在惩奸运动下最终演化成一种身份认同问题。

(一)“谁在抗战”的争论

“是谁在吃苦抗战”,这是“重庆人”与“上海人”之间隔阂及争论的焦点。在民族意识空前盛行的时代,“重庆人”多以身居抗战中心而自高自傲,“上海人”则因深处沦陷区不免胆怯乃至自卑。更有甚者,在与“重庆人”的对比下,部分“上海人”还表现出一种“自居于印度贱民阶级”的“自惭形秽”的心理。关于此种反差,一位从重庆回到上海的“下江人”有着细微的观察:

我觉得有些从自由区来的人,多少有点自高自大的心理,以为自己对祖国大有贡献,大有“了不起”之概。同时有一部分上海人,觉得自己一直住在沦陷区中,受敌伪的压迫,过惯了不自由的生活,一看见从内地来的同胞,不免心中有点不自在,觉得“我不如人”,于是产生了一种自卑心理。

这种失衡的心理隔阂与两者对战争的体验有关。在部分“重庆人”看来,是他们这些后方人士在为祖国流血拼命,在为民族自由而受尽辛苦,故而大有胜利是“重庆人”打出来以及收复区是“重庆人”收复之慨。相反,“上海人”则被认为是一些“没有吃过苦头的人”,甚至被视为日军控制下“享福之同胞”,是“坐井思天亮”,没为国家尽一点责任。所以在“重庆人”眼里,“上海人”对抗战的贡献是没有功绩可言,其在战后“妄图频思翻身”的想法更是“不知量也”。囿于此种认知,“重庆人”才越发觉得胜利之后有权为所欲为。这种吃战争苦、为抗战尽力的衡量标准,既是“重庆人”享乐的资本,也是他们诘难“上海人”的有力凭借。一篇名为《随感录》的文章颇能反映其时“重庆人”的这种思想认知:

试想抗战八年,居住沦陷区域的人民,对于抗战,尽了一点什么力,论人力,未有一人尽兵役义务,论财力,只有为日本之助,仅有一点的心,又想居住自由区的人民,对于抗战,抗战的军队,皆是自由区之人民,抗战的财力,皆是自由区之赋税,以上海一区域论,发国难财者,吾无论矣,普通人民,虽云生活艰难,所受的痛苦,远逊于长沙衡阳的人民,除二十六年,居住闸北南市与虹口一带的人民外,从未直接受战事的影响,上海人民,要算最有幸福的,皆不肯如此思想,无怪夫失望而怨望,我甚望大家清静头脑,细细一想。

而对“上海人”来说,他们虽对复员人员刮目相视,但却也认为自身对抗战尽了贡献,认为各自在战争期间均受了苦难。面对“重庆人”的傲慢与指责,他们一面告诫其不要“妄自尊大”,一面则通过发文以示辩白。在一篇题为《上海八年》的文章中,作者虽承认自己在“孤岛”上做着“伪国民”,并自愧全面抗战八年来“未为国家尽多少天职”,但随后话锋一转,认为与大后方人受尽流离颠沛之苦相比,多数上海人也遭受着饥寒威胁之苦,因而“两者所受痛苦是相等的”。而另一篇文章的反驳则更为犀利,文章直言抗战的胜利“非完全重庆人之力”,认为“重庆人”看低“上海人”对抗战所做贡献的想法实在是“吃国家饭,说风凉话”,文章继而将“重庆人”来到上海“辄以功臣自居”的面孔描述为“冷淡”,并将其表现讽刺为“眼高于顶”。

(二)“国民”与“伪民”的身份之争

“上海人”是“国民”还是“伪民”,这是两者之间争论的又一大问题。由于生活环境不同,对战争的体验有别,因而两者的价值观念不时发生碰撞,“重庆人”对收复区人精神是否沦丧的质疑也常见诸报刊。一位回到南京的“重庆人”对南京市民的评价颇能说明问题:

重庆市民和人相骂,最爱说,“你是不是中国人?”在南京如有人用这话骂人,那末,他一定不是南京人,而是从重庆老远来的“重庆人”。……我们在重庆时是用不着有顾忌的,因为重庆是抗战的陪都,重庆市民都深深认识自己是中国人民,对政治和社会的种种黑暗都先由自己担起责任。南京市民大多数对这点认识都不免薄弱。他们被日本人和汉奸政权折磨了七年,到今天还满口“事变”,“和平”,好像“胜利”两字还须在新字典角落里去淘出来的样子。……南京和战前一样,繁华,伟大,像什么也不曾丧失。不过,却少了一件东西,这东西叫做“国魂”?

“是不是中国人”“是否有政治担责”“国魂”等,这类带有民族意识色彩的发问道出了抗战区与沦陷区人在民族国家观念上的分歧,类似的质疑在官方也存在。如国民党中央通讯社的一份《参考消息》曾密报供职于山东伪报的知识分子,于抗战胜利后在其所拟电文中将伪组织称为“旧政府”的事实,呈报者随即建议政府加强对收复区人的思想改造。因此,对“重庆人”而言,在战后“重新交朋友的关头”,最为紧要的是“‘重庆人’要把抗战经验加上结论,恳切告诉‘上海人’,‘上海人’要虚心承认过去对胜利未曾尽力,净除奴化思想,振刷起精神,勉为新时代的大国民”。也就是说,只有“重庆人”才是国民,而“上海人”要想获得国民的资格,则必须通过学习“孙文主义”和蒋介石的讲话以“洗涤思想意识上的污点”。

如果说这种质疑源于两者生活环境的不同,那么战后的惩奸运动便是“重庆人”与“上海人”之间的裂痕持续扩大的催化剂。抗战尚未结束之际,在后方与沦陷区即流行着所谓“黑单”(系指收复区内附逆分子而言)的谣传,身份被质疑在沦陷区一度引起恐慌。抗战胜利后,国民政府陆续公布重新制定的《惩治汉奸条例》及相关修正条例。“重庆人”在惩奸运动中占据着主动权,他们既责难“上海人”在战时未随政府西迁,共体时艰,也指责部分“上海人”甘愿为日伪统治。此语境下,“上海人”多被看作“全无气节”“低首下心”“甘做敌伪的顺民”,甚至是“一文不值”,上海则几乎被看作“汉奸巢”。

一篇题为《击鼓鸣冤》的文章,曾记载一位来自后方的军士因在看戏时坐不到较好的位子,就开始大骂“上海人”都是“亡国奴”,认为其侮辱“重庆人”就是侮辱蒋介石。而另一篇文章则描述了在接收过程中,面对旧职员的“不识相”,来自重庆的接收人员便将对方斥为汉奸的现象。这些乱象,更加速了“重庆人”与“上海人”之间的等级分化。曾有人将战后收复区的社会群体划为五个层次,其中自重庆来的尊为一等人,而沦陷区人则为最末端的第五等人;也有人按地位高下将在上海的人群分为盟邦人士及陪都来沪者、自由区来者、地下工作者、留沪而清白者、不清不白者、大汉奸、小汉奸以及日本人八个等级。一位署名史思明的论者对“重庆人”抱怨道:“在他们的心目中,总觉得这些人民,虽不一定是真奸真伪,总有几分奸几分伪似的不敢加以亲密的接近或是给予热烈的同情。”该作者继而哀叹道:“沦陷区的人民除了忍受物质生活的艰苦以外,现在又加上一层无可告诉的精神上的压迫。不知道天天希望着的期待着的,现在是以胜利的面孔,在心理上同这一些被征服者的人群渐渐隔离起来,使得这一些沦陷区的可怜的民众,成为元朝时代的南人。”

“重庆人”的这种“征服者”姿态,不能不激起收复区人的反抗。例如在南京、北平等地,即有人向蒋介石递交陈情书,控诉“重庆人”自视优越、骄傲殊甚并将收复区民众、公职、教职人员及青年学生等一概视为奴化群体并呼为“小汉奸”的歧视行为。而具体到“上海人”,他们则以辛辣的笔调在报刊上发文辩白,认为自身的国家观念与民族意识并不输于任何人,之所以在战时未随国军撤退,实是受限于财力等客观情况,即使是逗留在孤岛之上,也未尝不痛恨敌伪。一篇名为《学术无伪,学生无伪》的文章更是从教学的客观内容予以驳斥,文章直言“伪不伪是政治问题”,而学生所学的知识却还是“货真价实的”。面对“重庆人”不加分辨地乱扣“伪”帽子,作者最后反讽道:“差一点连泥土和黄浦江长江的水,八年中照过华北华南华中的太阳都沾了伪气,有了附逆的嫌疑。”

在“重庆人”与“上海人”的冲突普遍化与泛化之际,也有不少理智的声音从“同是中国人”的角度出发,呼吁两个群体消除心理上的畛域。在这些中立者看来,“上海人的忠贞艰苦”与“重庆人的贡献国族”都是促成中国最后胜利的基石,两者都是为抗战而受尽苦难的人。他们吁请“上海人”不要将“重庆人”都看作坏蛋,而“重庆人”亦不应将“上海人”都看成是日伪的顺民和汉奸,两者在人格、权利、胜利的感情及抗敌的光荣上,都应有“同等的享受”。但遗憾的是,这样的呼吁并未在两个群体间形成共鸣。其最终结果是,部分“重庆人”带给收复区的,既不是“穷干”与“苦干”的抗战精神,也不是胜利的幸福,而是“贪婪的接收”“荒唐的享受”和“可悲的混乱与痛苦”,“上海人”对“重庆人”的感情则由最初的爱发展到后来的怕,及至最后的恨。

结语

战争时期的社会剧变发酵出一系列社会问题,这些问题往往在战后社会重建中才得以浮现。持久的抗日战争除导致巨大的人员伤亡和财产损失,还从空间上催生出大后方与沦陷区的分野,并对不同环境下社会民众的生活方式与价值观念等产生深刻冲击。战争促长的中国民众的民族意识导致大后方与沦陷区两地地域形象发生变化,进而形成以生活区域而不以籍贯为划分依据的两大群体——抗战区人与沦陷区人,两者之间存在着心理隔阂,“重庆人”与“上海人”的出现即是具体的例子。

如果说战争是“重庆人”与“上海人”的分化得以出现的客观因素,那么国民政府战后在关涉收复区人切身利益的政策上的失位则是导致两者界限更加分明的直接原因。而这又促使“重庆人”与“上海人”被制造成对立的两个群体:“前者是号称四大强的胜利国之民,是收复区的新征服者,后者则是亡国余生。”讽刺的是,本应是举国欢庆胜利,“上海人”却被看作不具备享受胜利资格的“他者”,而重庆人“却显出了傲慢的态度”,认为“上海人都是些寄人篱下的顺民,没有资格和他们并肩去庆祝这伟大的胜利”。如此情形下,战后初期复员人员与收复区人之间出现“真”与“伪”、“国民”与“顺民”、“优越”与“低伏”的对立心理。双方的隔阂日深,并演化成身份认同问题。

对于在复员接收过程中所显现出的冲突与对立,国民政府并非没有察觉和采取措施。如张道藩强调要分辨忠奸,从合理处置汉奸上来消除“重庆人”与“上海人”之间的误会与争端。蒋介石除对负责接收的军队与各级党政人员提出“只可抚慰,切勿骄矜自大”的要求,还明令时任陆军总司令的何应钦及各省教育厅局切实保护和优待沦陷区忠诚爱国之中小学校长、教师,“不可稍涉歧视”。针对计薪标准不一、公务员录用不公以及接收大员态度傲慢的情状,行政院除饬令按同区标准支薪外,还要求酌予录用曾任职伪组织的中下级公务员,并注意纠正接收人员的态度。然而,由于当时国民党工作的重心在于对抗中共,上述措施的效果并不明显。“重庆人”的主体,即复员官员逐渐失去民心,走向没落。

责任编辑:钟思宇 最后更新:2022-08-30 11:05:00

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

上一篇:《论持久战》与中国抗日战争的胜利

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号