牛力 | 全面抗战时期国立大学教员薪津的演变

2022-09-16 14:47:10 来源:《抗日战争研究》2019年第3期 点击: 复制链接

牛力,南京大学中华民国史研究中心兼任副研究员

内容提要

全面抗战时期大学教员薪津经历了显著变化。在初期,大学教员薪津折减,来源单一,维持在较低水平。为救助教员生活,政府的补助政策于1940年后陆续出台,其中以生活补助费、食粮代金最具代表。战时补助缩小了不同等级教员的薪津差异,教授群体薪津增长有限。这引发了教授的不满,并催生了主要面向高级教员的奖助政策。战时的各种津贴逐步超过薪俸所得,成为教员薪津收入的主体,并在全面抗战后期成为维系大学教员生活的基本保障。对于民国时期大学教员的薪津状况,不应美化,要从客观史实出发,呈现大学教员真实的生活境遇。

关键词

全面抗战;国立大学;教员;薪俸;津贴

民国时期大学教员的收入,以薪俸为主要来源。1927年南京国民政府颁布《大学教员薪俸表》,按教员等级规定薪俸标准。其中教授从400—600元,副教授从260—400元,讲师从160—260元,助教从100—160元不等。[1]但事实上,这一规定并未严格执行,各校教员薪俸无统一标准,多按内部章则规定薪酬,薪俸的校际差异很大。在20世纪30年代中期,位于北平的北大、清华教授月薪多在350元以上,北大在1935年全校教授月薪500元者有14人之多。[2]而当时中央大学、浙江大学教授薪俸则略逊一筹。即使到了1937年,中央大学教授月薪都没有超过400元。[3]据《1934年度全国高等教育统计》,该年度国立大学教授月薪在200—500元,副教授为100—370元,讲师为100—300元,助教为35—160元,相差甚为悬殊。[4]虽然存在诸多差异,全面抗战爆发前大学教员(特别是教授)待遇优渥,确为学界所公认。

全面抗战的爆发对大学教员的生活有着重大影响,教员薪俸的变化就是一种直接的体现。1942年3月31日,时任西南联合大学总务长的郑天挺在日记中写道:“领得联大教授3月薪440元,联大津贴65元,部拨3月生活补助费70元,部拨2月食米津贴414元(6口,每口69元),联大学术研究费154元(依原薪35%),联大总务长3月车费100元,云大讲师3月薪120元,共1363元。国家战时养士之优之厚,可谓至且尽矣,然不于经济物价加以统制,公务员与教职员之生活终无所济也。”[5]在这则日记中,郑氏一面感慨国家养士之优之厚,一面又无奈于生活境遇的每况愈下。郑氏“工资单”所展现的复杂和多样,说明战时大学教员薪津较战前已有显著变化。尤其是其来源的多样性,提示出对于战时教员薪津的演变,以及薪津变化对于教员生活造成的影响,都有深入探究的必要。

大学教员薪津是一个需要加以说明的概念。此处的大学,系泛指从事高等教育的大学、独立学院和专科学校,在当时也被称为“专科以上学校”。从主体来看,大学由教员、职员、工役和学生四类人组成,其中教员系指第一类。根据国民政府教育部对大学教员的界定,一般包括教授、副教授、讲师和助教四个层级。[6]教员薪津和教员收入又有所不同,全面抗战时期教员为改善生活待遇,多有兼职或其他经营性收入,并会有非连续性发放的奖助[7],这些都不宜计入日常薪津范围。此处的薪津,专指教员因在大学担任教职而获得的经常性劳动报酬,既包括传统意义上的薪俸,也包括因应战时需要增加的各种连续性的津贴。作为经常性报酬的薪津水平反映了大学教员整体性的收入状况。因此,教员薪津收入较实际收入为低。著名教授拥有更多的社会资源,收入来源更为多样。[8]

对于全面抗战时期大学教员收入的既往研究,多以凸显其境遇凄凉为要,并着意于战时通胀和教员生活贫困对其政治态度的影响。[9]但是对于大学教员的薪津本身,论述并不清楚,也欠完整,甚至有不符合事实之处。其一,对于大学教员薪津政策的变化论述不足。全面抗战时期薪津政策更易频繁,有时甚至数月一变,这直接影响到教员薪津收入的高低。对于薪津政策变动未能加以系统性的梳理,就无法明晰教员薪津变动的根源。其二,对于大学教员薪津构成的多样性论述不足。战争时期大学教员薪津来源更为多样,结构日趋复杂。薪津的各个部分有着不同的补助特点,对教员群体的影响也不一致。对于教员薪津不可一概而论,需要更为深入的细分。其三,对于大学教员薪津高低缺乏准确的描述。战时的物价变动剧烈,教员薪津增幅大,但考察教员薪津要与具体年份相结合,了解当时的社会物价水平和教员整体收入状况,才能对教员薪津的数额高低有所判断。

有鉴于此,本文拟对以下问题进行探讨。全面抗战时期大学教员薪津待遇如何?薪津政策是如何变化的?在不同时期,教员的薪津结构呈现出何种特征?这种特征对于不同的教员群体造成了怎样的影响?考虑到国立、省立和私立大学教员薪酬制度的差异,本文将集中于国立大学教员薪津的考察。这主要基于两个原因:其一,与私立大学不同,国立大学教员薪津全部来自国款。从教育制度看,国立大学教员薪津最能体现战时国家教育政策的变化。其二,全面抗战时期,一批省立大学和私立大学改为国立大学后,国立大学教员在大学教员队伍中的比重和影响力显著增加。[10]国立大学教员的薪津制度、薪额构成及其演变状况,都反映着全面抗战时期大学教员薪津待遇的主要特征。

一、薪俸的折减、实发与加成

全面抗战爆发后,为同国家“共克时艰”,教员薪俸打折发放。其中底薪50元全发,50元以上部分七折发放。在1938学年,西南联大历史系教授郑天挺和中央大学理学院院长孙光远的薪俸均为360元,折减后实发267元。中央大学数学系助教徐宗岱薪俸为150元,实发120元。1939年后,各大学陆续恢复因战争和迁校而中断的晋升制度,但对于提高教员薪俸作用有限。该年7月,中央大学规定教授已三年未加薪者晋一级,讲师两年未加薪者晋一级,助教最多能晋二级,教员薪俸增幅总体在20—40元之间。[11]在战争初期,大学教员薪津全部来自于薪俸。其薪额经折减后,较战前有大幅降低,稳定在一个较低水平。

这种稳定的“低薪”状况在1939年后因物价的快速上涨面临着巨大压力。据交通部统计处1940年底对于各地物价指数和生活费指数的统计,若以重庆市零售物价指数1938年平均为100,到1939年全年平均达到172.9,到1940年6月增加为395.9,到该年12月更激增到859.7。而昆明的物价涨幅比之重庆更是有过之而无不及。[12]物价腾贵与教员薪俸折减恰成对比,使教员生活雪上加霜。郑天挺当时在西南联大包饭,1939年11月包饭月费尚为31.69元,但到1940年7月已升至82.99元,半年多上涨了近两倍。尤其是1940年因四川农业歉收引发的粮荒和物价飙涨,使得教员生活困境为社会各界普遍重视,救济大学教员的呼声不断涌现。如何提高教职员薪俸、救济员生生活也成为当时大学的热议话题。1940年2月,刚刚出任西南联大总务长的郑天挺便将“调整低薪薪额”和“设法代学生及教职员购买食米”作为就职后的两件要务,都与救济员生生活密切相关。[13]同年3月,中断近八年之久的中央大学教授会宣告恢复,该会把改善生活待遇作为重要目标,提出以“改善同人生活,并发扬本校精神”为宗旨之一。[14]

低薪教员受物价波动的影响最大,也是最早向校方提出救济生活困境的群体。1939年5月,西南联大校方呈请教育部追加经费时便称,因物价上涨,“低薪人员工役以所入不能糊口,纷纷求去”。[15]当时位于大学教员底层的助教群体,薪俸在折减后普遍在80—120元。而依据郑天挺的生活经验,1939年11月在西南联大包饭,一人便需31.69元,助教月入仅够一家三口包饭之用。而在此后半年内,包饭月费更激增一倍有余,这对于低薪教员生活的压力可想而知。学校鉴于低薪教员的困苦,也只能从校内经常费内匀支救济,额度有限。1939年9月,西南联大对月薪200元以下教职员一次性发放临时补助费每人50元。1940年5月,浙江大学助教会代表钱英男等人专门为“助教增薪事”与校长竺可桢寻求商洽。[16]同年7月,中央大学助教40余人,因“待遇菲薄,每月七八十元薪俸不能维持生活”,以停止评阅试卷相要挟向学校提出加薪要求。[17]为此校方于该年8月起,对月薪160元以下的教职员加发“生活维持费”每月12元。

在此局面下,全面抗战以来实行的薪俸折减政策广受责难,各校纷纷要求发放全薪。1939年10月,浙江大学化工系教授程耀春等人便“对于校中薪水低而折扣大极为不满”。[18]但薪俸折减作为国民政府战时要求公教人员“共克时艰”的一项政策,非教育部所能主导,教育部只能在政策许可范围内酌予补助。1940年初,教育部奉准特拨经费津贴国立专科以上学校教职员“购置学术参考图书及研究用品”,其额度约等于教职员薪俸的一成,并从1939年8月开始补发。1939年8月至12月西南联大共收到此项补助费3.02万元,并按教职员月薪九厘在校内进行分配。[19]这笔费用虽为权宜之计,且在支出类别上也没有被纳入薪俸项内,但教育部和国立各校都将之视为教职员薪俸从之前的七成折减增至八成的变通办法。[20]1940年8月,中央大学甚至呈请将该项费用再提高两成,这样教育部既“不居发给全薪之名,以免其他牵制;而同仁可得全数之实,俾可安心服务”。[21]但中央大学的这一呈请被教育部驳回。

与此同时,教育部积极推动规范教员薪酬的制度建设。1940年8月,教育部颁布了《大学及独立学院教员聘任待遇暂行规程》,对于教员薪俸做出了明确的分级和定额,其中教授薪额从320—600元,副教授从240—360元,讲师从120—260元,助教从80—160元。[22]相对于1927年的法令,该规程在教员薪额上的调整不大。但鉴于当时大学教员薪额普遍偏低的情况,对教员等级和薪额加以规定为各校加薪提供了空间。1941年初,陈立夫在会见中央大学教员代表时便曾表示说,该项规程的颁布,原意确在提高教员待遇。[23]

1940年12月14日,行政院行文教育部,令国立各校教职员薪俸自明年1月起足额发放。这一政策和上述规程相配合,对于提高教员薪俸实发额有着较大推动。孙光远的实发薪俸1940年为320元(以八折计算),到1941年增至500元;中央大学物理系教授施士元的薪俸也从314元增至480元[24],增幅都在五成以上。薪俸十成实发,在当时被认为是提高教员待遇的一项重要举措。中央大学从1940年8月起曾给低薪教职员发放的“生活维持费”,这一项目在1941年7月被教育部从预算中剔除。原因即在于“本年度恢复十成薪额,其待遇已较优厚,不应于经费内再有此类重复开支”。[25]

但常规性晋级升等对于教员薪俸的提升空间是有限的。一则晋级升等对于教员服务年限和学术成绩都有要求;再则教育部对各级教员薪俸有相应的最高规定,并严令教员加薪不得越等。1942年4月,教育部通令各校不得越等加薪,超过最高等级薪额应改称“校内临时研究补助费”,以维护薪俸等级制度。[26]该年,教育部推行“部聘教授”制度,入选教授薪额定为600元。直到1945年抗战胜利,大学教授月薪都未超过600元的最高限额。

在增薪空间有限的情况下,各大学在教员正常晋级升等之外普遍采用“研究补助费”的形式给予补贴。1942年1月,西南联大按照教员月薪原额加发35%作为研究补助,于每月发薪时一并发放。其月薪在200元以下者均给70元;月薪不满70元者,照原额给补助100%。同年7月,西南联大将该项补助提高到月薪的50%,到1943年2月更增至月薪的80%。并规定月薪在150至120元者,每月概支120元。月薪在120元以下者照薪额支给。[27]不过,西南联大高达薪额80%的研究补助并没有维持太久,1943年8月,其校内补助又降至薪额的60%。

全面抗战时期各校发放研究补助的形式和数额各有不同。四川大学从1942年11月起,教员每人按月薪50%发放研究补助。[28]中央大学的补助办法则更为复杂。1941年度中央大学研究补助费办法规定:凡教职员在本校专任,不在任何公私机关兼职或兼课而领有固定薪水津贴公费等项者,由学校照原薪额20%致送补助费;教职员在川直系亲属达5人及5人以上者,另按原薪额10%致送补助费。[29]是否专任教职和家庭人数多寡是最重要的考虑。

在1942年前后,校内研究补助费的高低已成为各校吸引学者的重要因素。浙江大学在1942年初对于教职员没有额外的研究补助,这与兄弟院校相比显得相形见绌。1942年3月,竺可桢对教育次长顾毓琇直言:“待遇方面联大一例加35%,中央大学拟普晋一级,不兼课者加20%,有五口以上者加30%。余告一樵(顾毓琇)、叔谅(陈训慈),在此种情形下浙大决不能维系良好教员。”因此,浙大在该年5月决定按薪额的25%发放研究补助费。到1943年8月,浙大又将该项研究补助增至薪俸的六成。而当时交通大学校内研究津贴每月只有薪俸的三成五。[30]从总体来看,各校给予教职员的研究补助在薪额的20%到60%。

在战时各大学对于教员的津贴中,研究补助是一种重要形式。该项补助因与教员薪额关联,也被视为薪俸的加成发放。但研究补助源于学校的经常费,在很大程度上受学校预算制约。教员薪额又有教育部的严格限制,基于薪额的加成补助势必受学校整体预算的影响,增长空间有限。

二、国家补助的介入

依赖学校的经常费来提高教员薪俸,无法应对战时百物腾贵的经济形势。从1940年开始,来自国家的补助开始成为大学教职员收入的重要组成部分。

早在1939年11月,国防最高委员会鉴于一般公务人员生活艰困,颁布了《非常时期发给公务员生活补助费办法》,从1940年1月开始,对各级机关月支200元以下的公务人员每月补助20元。[31]此后,行政院又先后颁布《公务员临时生活补助办法》(1941年2月)、《非常时期改善公务员生活办法》(1941年7月)等规定,救济公务员生活。国立大学教职员同样以国家拨款为主要收入来源,他们因此呼吁政府援例予以救助。1940年3月,国防最高委员会通过了《各级学校教职员援公务员例每月发放生活补助费办法》,规定从1940年1月份起,对于月薪低于200元的教职员每月发生活补助费20元。[32]

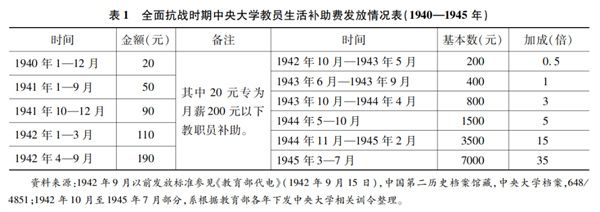

生活补助费的发放最初只限于月薪200元以下的低薪教职员。在1940年度,中央大学全年领取生活补助费85440元,月均申领者约330余人。从1941年1月开始,生活补助费开始扩展到全体教职员,并对月薪200元以下的教职员给予20元的额外补助。随着生活成本的提高,生活补助费额度也逐步增高,到1942年初已增至每月110元。因各地生活水平的差异,从1942年4月起,生活补助费改由各地根据物价水平分别核发。在1942年4至9月,重庆地区国立学校教职员的生活补助费达到每月190元。1942年11月,行政院通过《国立学校教职员战时生活补助办法》,对于教职员生活补助费的发放进行了较大调整。根据该项办法,生活补助费分为基本数和加成数两部分,由行政院根据各地物价及生活状况核定补助基本数,并于基本数外,依教职员所支薪额核定加成数发给。如在1942年11月,重庆地区教职员生活补助费基本数为每人200元,加成数按薪额的5成发放。以教员月薪350元为例,应发基本数200元,加成数175元,共计月领生活补助费375元。兹以中央大学为例,将全面抗战时期大学教员生活补助费历年变动情况列表1如下。

全面抗战时期国家补助大学教职员的另一种重要形式是食粮代金。[33]食粮代金的发放与粮价(主要是米价)的高低密切相关。在战时物价指数最高的城市昆明,对物价上涨带来的压力感受尤为强烈。到1940年一二月间,昆明米价每市石便已涨至80元以上。面对日渐高涨的米价,西南联大一方面组织在各地购置米粮,维持教职员及学生生活;另一方面积极寻求国家救助。1940年5月和11月,西南联大等昆明国立学校先后两次呈请教育部对教职员生活进行救济。[34]西南联大常委蒋梦麟于1940年3月亲赴重庆向蒋介石面请救济事宜。该年6月,行政院通过了《昆明国立各大学教职员特别救济办法》,其中规定“凡米价在50元(每市石)以上时,超过之数由政府津贴”,教职员本人及家属平均每人每月以领米2斗1升计。[35]昆明各校的做法引起了其他学校的争相效仿。该年7月,中央大学教职员200余人由地理系教授胡焕庸领衔电请教育部援照昆明学校例给予救济,但因当时重庆米价每市石未及50元未获允准。后因1940年四川米荒引起米价飙涨,行政院于该年10月方核准办理。在此局面下,教育部于1940年11月在行政院第490次会议上提出《国立各学校教职员学生膳食费用补助办法案》,经核准后施行。11月15日颁布的《国立各学校教职员学生膳食费用补助办法》规定:“国立各校教职员及其家属父母配偶未能自立之子女,与学校校工本身,每人每月食米以市斗2斗1升计,凡米价在每市石50元以上时,超过之数由部津贴。”[36]该补助从该年10月补发,实际上是将此前施用于昆明各校的政策在全国推开。

食粮代金的发放当时在学校教职员中反响强烈。1940年11月19日,时在重庆的竺可桢在日记中写道:“教育部现已公布国立各大学教职员及直系亲属于米价每市石至50元时,可以由公家津贴米价之超出数,以1人吃2斗1升计。前日米价48元1老斗,昨日已至54元1老斗,即18元1市斗,或180元1市石也。有5口之家,政府即应补助130余元之谱矣。近来数人相逢便谈米价。士俊(竺可桢之侄,浙江大学教员——引者注)来信亦以为言。”[37]起初,食粮代金的发放系由各校分别将上月米价、教职员及直系家属人数呈报教育部核准后按月发给,其计算方式如下:以1940年11月为例,该月重庆市平均米价为145.91元每市石,扣除50元基本数,余95.91元按每人发给2.1斗计算,由政府每人补助20.1元。若为5口之家,即月补助代金100.5元。可见,食粮代金的额度很大程度上取决于家庭直系亲属人数的多寡。这一制度在执行之初对于直系家属人数并无限制,且难以核查教职员呈报人数的真实性,“虽有连带保证,并未彻底调查”,因此容易滋生作弊冒领行为。1941年9月,行政院通过《非常时期改善教职员生活办法》,将直系家属报领代金人数以不超过5人作为最高限(不含本人)。但家属报领代金人数仍无从稽核,且随着米价飞涨,代金金额逐月快速递增。1940年11月,中央大学教职员食粮代金每人月发20.1元;到一年后的1941年11月,食粮代金每人月发已增至88.2元,一年内增长数倍。以5口人计算,月领代金可达400余元,在当时已经超过了大多数教职员的薪俸所得。1942年5月,西北师范学院职员会电呈行政院和教育部,请将教职员米贴统一按6口计算。其在电文中称:“近日米价日涨,米贴日多,依实者远不如作伪者之得计……新聘主要教职员必须先讲后就(即须准报六口米贴方肯前来)。”[38]足见当时米贴发放中的流弊。1942年10月,武汉大学教授杨端六等人在国民参政会上也对米贴发放中的弊端多有指陈,认为“以现在实际情形而言,因陈报不实,每每低级人员所得超过高级人员。以至各机关近来多有废除此制,而采用固定之津贴办法者”。[39]1942年11月,行政院颁布《国立学校教职员战时生活补助办法》,便取消了按直系亲属人口数发放食粮代金的政策,规定按照教职员本人年龄领取代金。其中25岁以下者准领6市斗代金,26至30岁准领8市斗代金,31岁以上者准领1市石代金。[40]这种以年龄划一的补助方式,减去了由个人申报亲属人数带来的弊端,也在很大程度上简化了学校的管理。

米贴的发放,有实物和代金两种形式。1943年3月,各大学奉令员工及学生米贴从该年3月起改发实物,但同时规定可选择领发代金。由于物价飞涨带来的货币贬值,申领实物者远较申领代金者为多。以中央大学为例,申请实物发放的教职员比例一般占全部人数的90%以上。而领取代金者不到10%。[41]也有些教员选择申领实物后再将剩余的米粮出售。[42]但由于国统区粮食供应始终存在巨大的压力,能准时配发实物的地区有限,领取代金的教员比例在各地区有很大不同。如在昆明,因教职员学生领购食米困难,“经奉核准按月由昆明市政府出具米价证明单,报部核定后照发食米代金。年余以来,公私均称便利”。[43]

三、群体的差异与均衡

生活补助费和食粮代金的发放,在很大程度上改变了大学教员原有的薪津结构,尤其是在不同层级教员之间造成了新的升降。如前所述,受物价上涨的影响,低薪教职员的经济承受能力更为脆弱。因此无论是校内对于教职员的津贴,还是政府的补助,都是从低薪教职员开始,他们是最先受益,也是受益最大的一个群体。中央大学助教在1940年平均薪津约为100元,经过各方补助,到1941年初已增至200—300元,其中的补助类收入已经超过了传统的薪俸所得。中央大学校长罗家伦在1941年3月写给助教会的信中,曾历数校内外对于提高助教待遇的努力。他说:“自去年8月以来,谋改进者亦屡矣。如诸位同人薪水普晋二级,一也;另致生活维持费12元,二也;部发生活补助费20元,三也;按人口发米贴且及于不在重庆之家属,四也;本年1月份起改发全薪,五也。”[44]罗家伦所述的五项,其实尚不包括政府当时即将公布的每月房膳津贴30元。1941年1月,复旦大学校长吴南轩因员生生活困窘函询中大救济之法,罗家伦在复函中罗列校内外的各项救助后指出,“得此救济后,同人生活始可勉强维持”。[45]从实际情况看,这并不是一句空话。

对于薪俸较高的教授群体,情况却略有不同。与低薪教员相比,教授领取的生活补助费不仅在数额上少20元,而且发放时间上也整整晚了一年。食粮代金的发放采取了普惠政策,其数额高低主要取决于家庭直系亲属的多寡。因此,无论是生活补助费还是食粮代金,都和教职员的年资、职级无关,带有非常时期保障教职员最低生活水准的救济性质。这使得教授群体所能享受到国家补助的福利较低薪教员为少,他们和助教群体之间原有的薪津差距在战争中期逐渐缩小。

随着生活补助费和食粮代金额度的不断增长,薪俸在教员薪津总值中的比重持续下降。郑天挺在1942年3月所领薪津有1300余元,其中薪俸440元尚不占1/3。中央大学教员的薪津结构也呈现同样特征。在1942年9月,经济系教授龚道熙的薪津为1500余元,其中薪俸仅为440元,其余1100余元为各类补助所得。[46]在同时期,助教群体的收入大体维持在600—900元。在1942年10月,中央大学机械系助教李春和薪俸为110元,薪津总额为840元;森林系助教赵宗哲薪俸为170元,薪津总额为930元。[47]相对于教授而言,低薪教员的薪俸在薪津总值中占比往往不足1/6。助教薪津的差异,不再取决于薪俸的多寡,而是补助的高低。

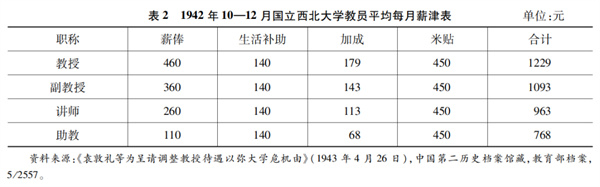

从不同教员群体的薪津结构来看,教授和助教之间的薪津差距进一步缩小。国立西北大学曾对1942年10月至12月间全校教员的薪津情况进行统计,结果如表2所示:教授平均薪津为1249元,其中薪俸为460元;助教平均薪津为768元,其中薪俸为110元。这与同时期西南联大和中央大学教员薪津结构基本一致。虽然教授的薪俸是助教的4倍有余,但教授的平均薪津却不到助教的1.7倍。薪俸与教员的年资、职级有关,在某种程度上代表着教员在校内的地位和影响。但随着战争中期国家补助的介入,对于大学原有薪酬制度造成了新的冲击。根据1940年新颁的《大学及独立学院教员聘任待遇暂行规程》,教授薪额从320元到600元不等,助教从80元到160元不等,其间的差距为3到4倍。但校内外对大学教员的各种补助在教员群体间的分配并不均衡,缩小了不同教师群体之间原有的薪津差异。西北师范学院教职员会在给教育部的电文中指出:“益以所有生活补助费均系普加性质,而一般教职员薪水,因学校经费困难,不能随时按级分加,遂至主要教职员与普通教职员实在所得,总数相等,甚且不如。于是旧有主要教职员不免见异思迁。”[48]

根据西南联大经济学教授杨西孟对战时昆明大学教授薪津实值的研究,从1942年下半年到1943年下半年,是全面抗战期间教授薪津实值最低的一段时期。[49]1942年重回中国的费正清(J.K.Fairbank)在昆明、重庆和成都等地与中国大学教授有过密切交流。他看到西南联大的教授们“只能通过廉价出售收藏的书籍和衣服来维持生活,而这些微薄的生活来源很快就会消耗殆尽”,对于教授生活的困窘感到“极为震惊”。[50]生活破产引发了教授群体的不满。1942年1月,中央大学地质系主任朱森因被人举报曾在重庆大学和中央大学重领5斗食米,被教育部依令解除系主任职务,并扣发3个月食粮代金。朱森因积郁旧疾复发,于该年7月英年早逝。朱森事件引发了教育界和舆论的普遍不满,而直接诱因则是当时繁琐的米贴发放政策造成的“误领”。而舆论的矛头则直指政府在救济公教人员上的无作为。《大公报》在7月16日发表社评《由朱森教授之死说起》,认为“一个主要大学的系主任,其所得薪津,不得以维持其夫妇子女的生活”,这真是时代的悲剧。[51]该年10月,中央大学为朱森举办的追悼会,几乎成为知识分子攻击政府的集会。傅斯年在会上倡言“教部对五斗米的处置”,是对读书人的侮辱。陈立夫送上的“情法终难两全”的挽联也险些被当场撕掉。[52]

1942年10月,武汉大学教授杨端六、西南联大教授杨振声等26人在国民参政会上联名提出了“为教员生活艰苦请设法调剂以维国本案”,请政府将现有各种津贴一律取消,对服务于国立教育学术机关人员“依照战前生活标准1/10核发现行国币,薪俸不足100元者先补足100元,作为应得月薪标准”。这一提案的要点有三:其一,鉴于“目前各项津贴名目繁多,数目微薄”,请将各类津贴统一发放;其二,以教员现有薪俸为基准作为发放标准;其三,月薪随物价波动比例调整。该提案提出,以当前物价为战前的60倍计,若教授当前薪俸为400元,其月薪应调整为2400元。与之相应,若助教薪俸为110元,其月薪应调整为660元。[53]根据此前对各校教员薪俸状况的描述,据此方案,教授群体的月薪将有大幅提升,而助教群体薪津提升的空间则很有限。

杨端六等人的提案在大学教授中引发了热烈反响。与学界渊源颇深的教育部高等教育司司长吴俊升在部内讨论该案时便指出,“此案各方极注意,各校教授尤为响应者,故宜慎重办理”。[54]1943年1月,浙江大学教授会发表宣言,呼吁按物价指数增加教授薪津,请将杨端六等人在国民参政会上之提案早日实施。[55]1943年5月,西北师范学院教授袁敦礼等呈文教育部,“请大部对于教授待遇问题,筹谋根本的解决,放弃枝节的补助。以物价指数为标准,以生活安定为原则。将米贴、生活补助费、加成等办法取消,薪俸暂增至战前之八倍至十倍,此后随物价之变动而为比例之调整”。[56]1943年5月,西南联大教授会集会商讨生活维持问题,决议请“教育部以战前薪给1/10为基数,乘当地物价指数,发给最低限度之生活费。并推举周炳琳、吴有训、陈雪屏三人赴渝陈述生活艰苦之实在情形,请政府根据本会议决议办法,及早实施”。[57]这些倡议所体现的按薪俸基准统一发放薪津,并随物价波动比例浮动的方式,都是对杨端六等人提案的呼应。

教育部在讨论该案的可行性时指出,当前月薪为100元的教员照现行津贴办法,每月可得薪津800余元;但若采用提案标准,月薪将不升反降。于是提议将薪俸不足150元者先补足为150元,作为月薪标准。[58]教育部的做法一方面反映出当时低薪教员薪津中补助比例较高的事实;另一方面也说明,作为国家教育主管部门的教育部,将维持战时教员的基本生计放在重要位置。在各大学教授的推动下,教育部于1943年3月27日和4月24日两次呈文行政院,请依照参政会建议办法赐准施行,但因涉及开支过于庞大未能邀准。5月3日,行政院将此案和考试院院长戴季陶提出的“改善公务员生活”案并案举行审查会议,认为该提案虽然“办法简单,用意至善,但实行不无困难之处”。其最大的困难即对于国库的巨大压力,“采用本案增给津贴办法,则每公务员每月收入平均增加在一千元以上,每年国库负担增加六十余万万元,自属无法支付”。[59]

虽然无法实现薪津统一发放,但在1942年前后,教员薪津政策的变动已体现出按薪俸基准和随物价波动这两个要素进行调整的趋向。1942年11月出台的《国立学校教职员战时生活补助办法》,无论是生活补助费还是食粮代金,都开始体现教职员的年功和职级。生活补助费引入了薪俸加成的形式;食粮代金则按年龄高低来分别数额,规定30岁以上可以领食米一市石,这些显然都更有利于年长的教授群体。

四、学术奖助中的救济

教授被视为大学的灵魂,也是校园内外最具影响力的一个群体。战争中期大学教授生活的贫困化,引起了社会各界乃至国际社会的关注。美国援华救济联合会(The United China Relief)为改善中国教授生活,协助维持战时教育水准,于1942年8月在华设立教授补助金管理委员会(Committee on Aid to University Faculties),推举张伯苓为主席,章元善为总干事,筹款20万美金(约国币400万元)补助中国大学教授生活。[60]同样在1942年夏,蒋介石已经着手制定“各大学穷苦教授之贷款方法”,并于6月下旬手令教育部对“大学教授中生活家境最艰难者应设法救济”。[61]蒋在日记中也关注到朱森事件的影响,并提醒要注意“朱森教授之死案”。[62]在此背景下,如何加强对于教授群体的补助,就显得刻不容缓了。

与此前国家补助的普惠性质不同,1942年后,政府加大了对于大学教员,尤其是资深教授的补助。1942年8月,教育部奉蒋介石手令,特拨专款200万元设置专科以上学校教员奖助金。教员奖助金分为甲、乙两种,甲种以奖助具有价值之研究报告、专科论著、短篇论文之教员为主旨,以稿费的形式给予补助。乙种以资助家境特别苦难或生活上有特殊需要之教员为主旨。乙种奖助金又分为补助和借贷两种,其中补助类人数不得超过全校教授、副教授人数的1/8,每月补助200—400元;借贷类则针对学校因疾病而医药费超过500元以上的教员,由教育部贷给全额或半额医药费。[63]乙种奖助金的“补助”类,每半年发放一次,此后成为战时大学教员的常规收入。乙种奖助金虽有不超过教授、副教授总数1/8的限定,但由于各校申请者过多,教育部在1/8外另增50%的“额外专额”,实际奖助达到总数的3/16左右。如浙江大学在1943年春有教授、副教授150余人,其中33人获得此项奖助。[64]同年,西南联大领取乙种奖助金的教授有39人,数额从400—600元不等。[65]中央大学1943年全校有教授、副教授255人,其中48名教授获得乙种奖助金。[66]从各校人选标准看,教员年龄高低和家属人口多寡是最重要的考量,获奖助者多为年长且家庭负担较重的资深教授。

教员奖助金施行后,“其奖助范围以家庭人口较多、负担较重之教员为主,久任教员获得奖助者尚属少数”。全面抗战时期,教员境遇的清苦使得教师队伍很不稳定,舆论早有“师荒”之说。1940年4月,教育部曾颁有《教员服务奖励规则》,规定专科以上学校教员连续在校服务20年、15年及10年以上者,分别授予一等、二等及三等服务奖状。规则颁行两年,授奖者共有828人。但有奖状而无奖金,对久任教员并无实惠。在教员奖助金施行后,教育部学术审议委员会于1942年底转请行政院拨款180万元,发给“久任教员奖金”,以坚定其终身从事作育人才与学术研究之决心。[67]其中任教10年以上者奖励1500元,20年以上者奖3000元,每年发放一次。[68]在1943年初,中央大学有顾颉刚、梁希和张士一3人领取20年以上久任教员奖励,另有宗白华等85人领取10年以上久任教员奖励。[69]该年度,教育部共奖励久任教员1300余人,发放奖励金220余万元。

1943年4月26日,在渝参加中央训练团的十余所大学校长就经费问题拟具签呈七项,向蒋介石呈请救济。其中第三项提出:“各校教员除一切待遇照公务员外,拟请另加教员学术研究补助费,(教授每人每月400—600元,副教授300—450元,讲师200—300元,助教100—150元)俾得安心任职。”[70]对此签呈,行政院请教育部切实核办具报。教育部在6月5日的电呈中提出,可由各校遵照该年3月行政院令《各机关分配预算编制办法》修正案经常费第四项有关员生福利之规定办理。该项办法规定:“各机关为提高在职人员服务精神,增进工作效率起见,应在核定用人费内总额范围内尽量设法少用人员,以其节省之用人经费充办理员工福利(以补助膳宿费用为主),及特别勤劳人员奖金之用。”[71]但由于各校经费原本即入不敷出,实际上节无可节。因此,教育部的建议无法执行,形同具文。

但各地物价持续飙涨,各校教员生活清苦,仰事俯畜至感困难。教育部于该年8月再提前议,并拟定《国立各专科以上学校教员支给学术研究补助费暂行办法》五条,呈请行政院核准施行。据此办法,国立专科以上学校教员学术研究费教授月支500元,副教授380元,讲师250元,助教130元。预计全国月需款224.2万元,全年共需2690.4万元。[72]该项提案于9月28日经行政院第629次院会通过,并自该年4月起照数追加。学术研究费此后经过多次调整,成为战时和战后大学教员收入的重要组成部分。到1945年1月,教员学术研究费标准又调整为教授月领2000元,副教授1500元,讲师1000元,助教500元。[73]

乙种奖助金、久任奖励金和学术研究费是战争后期对大学教员进行学术奖助的主要形式。虽多冠以奖助之名,但实际是出于救济教员,尤其是教授生活的目的。从1943年开始,教育部将“改善教授待遇”“安定教员生活”列入年度施政计划的重要内容。[74]教育部在工作计划中便称,乙种奖助金“完全属于救济性质”。各高校普遍将此类奖助视为对教员生活的救济,“政府通过发给学术研究费,一方面所以谋补救各教员生计,一方面亦所以鼓励各教员坚其志业”。[75]由于强调了服务年限的长短(久任奖励金)和教员职级的高低(学术研究费),因此无论是在政策的设定上,还是实际的操作中,低级教员从各种奖助中的受惠较少。乙种奖助金更是明确在教授、副教授等高级教员中遴选。蒋介石在日记中,即把教员奖助金称为“教授补助费”。[76]

与薪俸、校内补助、生活补助费和食粮代金按月发放不同,学术奖助采取数月或一年一次性发放的形式,并成为战争后期大学教员常规收入的一部分。在发放之初,奖助所得成为教员一笔不小的薪津收入。以郑天挺为例,在1943年下半年,他三项奖助费用月入总额为1125元,是正薪收入(580元)的近两倍。在1943年9月,郑天挺全部薪津为5300余元,学术奖助收入占全部的薪津的五分之一强(见表3)。

考虑到昆明是当时全国物价指数最高的城市,西南联大教员领取的生活补助费和米贴都较其他地区为高。同样以1943年9月为例,当时遵义浙江大学教员的生活补助费为基本数240元加薪俸6成,重庆中央大学生活补助费为基本数400元加薪俸10成,而昆明西南联大生活补助费为基本数600元加薪俸15成。同样以月薪580元为例,在昆明、重庆、遵义的生活补助费分别为1470元、980元、588元。而月均1市石的食米代金同样因米价差异有很大不同。在1943年9月,昆明1石米代金为1600元,重庆为1080元,而遵义则在700余元。[77]在生活补助费和食粮代金两项上,地区之间的差距可达千元。但学术奖助额度各地是统一的。因此与郑天挺所在的西南联大相比,学术奖助在其他高校教员薪津收入中所占的比重会更大。

不过在战争后期,物价飙涨不止。据统计,昆明市生活费指数若以1937年上半年为100,到1942年下半年已增至12679,到了1945年下半年,这一指数更飙升至603900,短短三年间增幅近50倍(见表4)。与物价涨幅相比,学术奖助的增长速度明显滞后。教员奖助金从1942年秋实施后奖助额度从未有过调整,抗战胜利后,因请领手续繁琐,且“缓不济急”而停止发给。久任奖励金颁行后奖助金额同样未有调整,战后“到35年度及36年度,因物价上涨,此数已无济于事,且以经费困难,无法增加乃暂停发”。[78]学术奖助中比重最大的学术研究费,从1943年4月开始补发,到1945年8月抗战胜利时,其资助额度仅增加4倍。[79]

五、后来者居上:薪与津的消长

全面抗战时期大学教员的薪津构成虽然繁杂,但总体上看,可以分为薪俸、校内津贴、国家补助和学术奖助四类。在经费来源上,薪俸和校内津贴来自学校经常费支出;国家补助和学术奖助则由教育部额外请款支领。在发放形式上,薪俸、校内津贴和生活补助费系随各月工资一同发放,食米代金因多发实物常须单独支领,而学术奖助则采取一次性奖励的形式。1943年6月浙江大学召开教授会,沈尚贤、殷元章等人就“把薪水与米贴并为一谈”。校长竺可桢认为这实为“片面之见。因米贴乃国家所发,学校不过代办而已”。[80]恰恰反映出普通教员对薪俸和津贴并无严格区分。

由于政策变动的频繁和社会经济情势的变化,教员薪津中各部分的比重在战争期间有较大变动。1940年后,随着国家补助的介入和学校对教员的津贴,各类补助在薪津中的比重逐步增加。到1942年下半年,助教群体的薪俸仅占其薪津收入的1/6,教授群体的薪俸仍可占薪津的1/3。值得注意的是,1942年后大学教员薪津中的生活补助费和食粮代金都采取了随物价调整的政策,使战争后期教员薪津数额快速攀升。昆明大学教授的薪津在1942年下半年约值为1343元,到1945年下半年激增到112750元,增幅超过了80倍,甚至跑赢了同时期的物价指数(见表4)。

在这种快速增长中,来自学校经常费的薪俸和校内补助增幅有限。而国家发放的生活补助费和食粮代金因与物价关联,成为战争后期维持大学教员基本生活的重要保障。在1945年4月,中央大学教员生活补助费核定基本数为7000元,并按薪俸35倍加成。以薪俸500元为例,每月生活补助费便达24500元,是薪俸的近50倍。1945年3月,郑天挺月入薪津60000余元,其中生活补助费和食粮代金达到56700元,占全部收入的95%以上。随着各种津贴的水涨船高,薪俸和校内研究补助费在教员薪津构成中的比重大大降低。1945年7月,西南联大以“本大学所发给教职员同人之学术研究费及房租津贴两项为数不多,于此物价高涨之际,几已无补于事,校方限于经费,即未能予以调整,而计算报销手续烦杂,应自本年七月份起一律停发”。[81]

教员薪津的演变反映了全面抗战时期大学财政与战前的显著差异。首先,在大学经常费支出中,薪俸在战前和战争初期占据了经常费支出的绝大部分。但到战争后期,这一结构被彻底改变。西南联大1939年度俸给费占全校经常费支出的74.9%,到1943年,俸给费在全校支出的比重骤降到15.1%,到1945年这一比例更降低到5%。[82]战争后期,大学经费支出中,最突出的增长是办公费和特别费,均显示出因物价上涨造成的办公成本攀升,以及为应对各种急需,学校权宜性支出显著增加。其次,是各大学预算难以维持,不得不依靠不断地追加和补助勉强支用。在1943年中央大学核定经常费为663.5万余元,但在该年6月,教育部为弥补中央大学历年亏欠,一次性追加经临费竟达1291.6万余元,是该年核定经常费的近两倍。[83]从国家层面来看,1945年度全国高等教育经费原预算为406713700元,但此后经三次追加经费共883567220元,追加经费是原预算的两倍有奇。[84]追加经费几乎成为各校勉强为继的救命稻草。但即便如此,大学财政仍是年年亏欠,寅吃卯粮,使得预算难以成立。再次,即使不断追加经费,教员薪俸和校内补助仍然增幅有限。尤其到战争后期,教员薪津不再依赖于学校经常费,而主要源于国家的补助。在1944年度,中央大学经常费核定为12556259元,而该年中央大学的生活补助费及公粮则核定为24956076元,其金额几乎是经常费的两倍。[85]这使得维持员生生活的经费支出成为战争后期大学财政最为重要的部分。早在1942年,中央大学校长顾孟余致函陈立夫时便称:“弟以为年来政府维持教育,所费极巨,考其用途,大部分置之于维持员生最低生活之米贴与贷金,俾其勉图一饱。”[86]学校首先成为供给教职员及学生的食宿之所,也难怪当时的中大学生将学校称为“中央大旅馆”了。[87]战争后期的大学财政越来越缺乏自主性,对于政府经常性和临时性补助更为依赖,大学教员薪津构成的变化正是一个缩影。

薪俸和津贴的此消彼长,到战争后期已经颠覆了大学教员传统的薪酬制度。薪俸作为大学教员常规性的报酬所得,长期以来都有着制度性的保障。在大学与教员签署的契约文本中,对于薪额都有着明确的规定。津贴在战争中后期成为教员常规性收入的主要部分,但津贴更易受到政治经济形势和政策波动的影响。计领、核发手续繁杂,发放政策和标准也常数月一变,政策的稳定性无法与传统的薪俸相比。战争末期,生活补助费和食粮代金在大学教员薪津结构中占据了压倒性的比重,这也意味着教员薪津对于政府补助的依赖已积重难返。在1941年初中央大学和浙江大学助教罢教事件中,助教是向学校商讨增加薪俸和补贴,但在战争末期,大学教授更多的是向教育部和行政院呈请增加薪津,救济生活。这使得政府而不是学校,不得不直面来自教职员的压力。随着战后通货膨胀的进一步恶化,这种严重依靠临时津贴维持的薪津制度将面临巨大的政策风险。

结语

在战时的通货膨胀螺旋中,依靠薪金为生的公教人员是生活水准下降最为迅速的群体。比起战前的优渥生活,战时大学教员薪津的缩水是显著的。即使在薪津收入跑赢物价指数的情况下,全面抗战后期大学教员的生活也仅维持在糊口的低水准,陷入绝对贫困的境地。1941年11月,昆明市人均生活费消费值为368.41元,当时昆明大学教授的薪津约数为770元,月入可供2人支用。到1942年11月,昆明5口家庭的最低生活费为7414元,当时昆明大学教授的薪津约数为1343元,所入尚不够1人支用。到1945年12月,昆明人均生活费消费值增至71308.45元,而大学教授薪津约数为112750元,仅可供1人开支有余。[88]因此,在知识群体对于战时生活的记录中,充斥着朝不保夕、典卖一空的生动描述。但是,这并不能否定全面抗战时期政府对于大学教员的救济和补助。大学教员薪津的演变,本身就生动反映了各方对于教员生活的救助。当时任教于西南联大的王力将战时物价和薪津的变化比作“龟兔赛跑”[89],薪津无疑是那只动作迟缓却始终没有停歇的乌龟。战时新增的各类津贴,不仅成为战争中后期大学教员维持基本生活的保障,也成为维系政府与大学教员之间关系的一层保障。这也正是郑天挺等人为何一边悲叹生活的每况愈下,一边又感慨国家养士之优厚了。郑氏的这种矛盾态度,在当时大学教授中很有代表性。

行文至此,不禁要问,经济因素在影响知识群体对于政府的政治态度方面到底起到怎样的作用?论者常从个人生活困窘来论述战争后期知识群体政治态度的转变。闻一多在1946年初就曾说:“抗战以来,由于个人生活压迫及一般社会政治上可耻之现象,使我恍然大悟,欲独善其身终不足以善其身。两年以来书本生活完全抛弃,专心从事政治活动。”[90]但闻一多的转变在战时大学教员群体中并不具有代表性。如表4所示,从1942年下半年到1943年下半年,是战时教授薪津实值最低的一段时期。在这一时期,大学教授虽因个人生活压迫对政府多有不满,但总体上仍持温和的态度,并希望通过政府的救助共渡难关。1942年11月,饱受生计困扰的中央大学全体教授在《大公报》上发表了《致全国大学教授书》。在这份宣言中,他们站在“国家教育立场”上,认为“为尊重我国国家及政府之地位计”,拒绝了美国援华救济联合会会对于中国大学教授的生活救济。他们希望“另请我国政府,别筹维持同仁生活之方策”。[91]当时援华会已允月拨12000美元,用于昆明各大学教授之生活补助。但因中央大学教授宣言,西南联大在该年11月26日召开的教授会上,因不便领受而决议“不作表示”。[92]在“灾情”更重的西南联大,教授们鉴于“同人等随身衣物变卖一空,现状已近崩溃,前途更难设想”,于1943年5月19日专门召集教授会研究生活问题。部分教授提出绝食、募捐、辞职等激进主张,但因多数教授“皆不赞成有所行动”而没有通过,最终只推举教授代表赴重庆晋谒请愿救济。[93]甚至闻一多本人,在1943年5月还曾有意加入国民党。[94]也可见当时教授群体对于政府的态度。

造成这一态度的原因,一方面是在全面抗战的时代背景下,知识分子有着和政府“共克时艰”的决心,在“大义”之下,不便因个人生计压迫而有所行动,另一方面,也和政府战时对大学教员的救助有很大关系。尤其是在1942年后,政府对于大学教授的救济呼吁给予回应,也在一定程度上提高了他们的薪津实值。因此,我们在全面抗战后期常看到一种矛盾的现象,一方面是知识分子生活困苦,对政府的战时经济社会政策普遍不满;但另一方面,大学教员在共克时艰的大义下,忍受着很低的生活水准,维持着高等教育的有序运转。1944年傅斯年在信中写道:“吾今日所入,月当战前之二十元,然从无怨言,以国家在抗战中也。”他又说:“若与人比,则试看前线士兵之生活如何,若与后方贪官奸商比,则此辈中人,岂可与之比哉?此时所入,亦可勉强吃饱,一饱之外,即多几千元,值得何事?”对于个人经济上的困难,只能“姑且忍之”,“此时必须‘苦撑’”。[95]“苦撑”二字,是一种隐忍的不满,很能代表全面抗战后期知识群体的矛盾心境。“苦撑”的前提,是共赴国难的时代主题和国家对于个人生活最基本的物质保障。但随着战后中国政治格局的转变,以及忙于内战的政府无暇顾及国家文教的发展,“苦撑”已无意义,知识群体早已萌生的不满迅速扩展。

民国时期大学教员的薪酬待遇,在不同历史阶段有很大差异,不可一概而论。近年来,社会上出现了“神话”民国教育的现象,其中论及民国大学教授的收入,也过于美化。甚至认为民国“大学教师的月薪是普通人的近百倍”;大学教授工资之高“颠覆现代人的想象”,“当时的国民政府哪怕财政紧张也不会亏欠这些老师的薪水,即便是到了抗日战争也是如此”。揆诸事实,这些论述是不符合历史实际的。全面抗战前,大学教授月薪可达到300至500元,生活优渥。但低级教员的月薪仅在40至160元之间,不同教员群体的收入存在较大差异。随着战争的爆发,大学教员的薪酬待遇每况愈下,在1942年前后,大学教授的薪津实值仅相当于战前的10至20元。政府虽然采取了各种救助政策,但在全面抗战中后期和战后,大学教员生活已陷入绝对的贫困,仅能维持糊口的水准,这也是不争的事实。民国时期大学教师薪酬有高的时候,也有低的时候;有全额发放的时候,也有折扣甚至欠发的时候。而且在大学内部,高级教员和低级教员的境遇也有较大差别,甚至在教授群体内部也有不同。因此,离开具体的历史阶段来谈论民国时期大学教员的待遇,或者以非典型的个例来代表全体,这都是一种简单化的处理,也无助于把握大学教员真实的收入状况和生存境遇。

注释

本文系教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“抗战时期的文化与教育研究”(17JJD77007)的中期成果之一。本文为2019年5月11—12日在华南师范大学召开的“第六届抗日战争史青年学者研讨会”参会论文。

[1] 《大学教员薪俸表》,《第四中山大学教育行政周刊》1927年第11期,第6页。

[2] 王学珍、郭建荣主编:《北京大学史料》第2卷上册,北京大学出版社2000年版,第502—512页。

[3] 《中央大学1937年度教职员俸薪表》,中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4782。

[4] 教育部统计室编:《1934年度全国高等教育统计》,商务印书馆1936年版,第62—63页。

[5] 《郑天挺西南联大日记》上册,中华书局2018年版,第534页。

[6] 在个别学校也有例外。西南联大在助教和专任讲师之间,就设有“教员”一类。在1940年秋季学期,该校有“教员”22名。参见《西南联大函复中央大学对于教员待遇办法》(1940年10月5日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/1113。

[7] 如在抗战后期,美国联合援华会委托中国教育文化基金董事会对于大学教授的研究补助,以及哈佛燕京学社对于人文学科教授的研究补助。教育部从1940年开始实施的“著作发明及美术奖励”制度,对获奖者给予经济奖励,其中大多数获奖者为大学教授。但这种奖励获奖人数少。从1941年到1943年,前三届获奖者仅132人。相对而言,从1942年底开始教育部定期发放的常规性学术奖助,比如乙种奖助金和久任奖励金,其出发点即在救济教员生活,且具有连续性,可以视为教员薪津的一部分。参见沈卫威《现代学术评审制度的建立——国民政府教育部学术审议委员会与学术评奖》,《长江学术》2018年第3期。

[8] 抗战中后期大学教员兼职以补助生活,可谓司空见惯。郑天挺在1943年11月日记中便说:“教授大多数兼差,且有兼至三四处者。莘田尝言,闻一多在中法兼课,并有家馆,月修至4500元。”吴宓在1944年10月也曾向浙大校长竺可桢提及,“联大生员生活甚苦,但均兼事,尚可过生活。”参见《郑天挺西南联大日记》下册,中华书局2018年版,第754页;《竺可桢全集》第9卷,上海科技教育出版社2006年版,第193页。

[9] 其中具有代表性的研究有闻黎明《论抗日战争时期教授群体转变的几个因素——以国立西南联合大学为例的个案研究》,《近代史研究》1994年第5期;姜良芹:《抗战时期高校教师工资制度及生活状况初探》,《南京师大学报》1999年第5期;严海建:《抗战后期的通货膨胀与大后方知识分子的转变——以大后方的教授学者群体为论述中心》,《重庆社会科学》2006年第8期。其中姜良芹对抗战时期大学教师的薪津构成作了较为全面的分析。最近的研究可参见郑会欣《战时后方高级知识分子的生活贫困化——以几位著名教授的日记为中心》,《抗日战争研究》2018年第1期。

[10] 根据教育部对1945年度专科以上学校教员人数的统计,该年全国专上学校教员11183人,其中国立学校教员7397人。见中国第二历史档案馆编《中华民国史档案资料汇编》第5辑第2编,“教育”(1),江苏古籍出版社1997年版,第802—810页。省立大学的“国立化”是抗战时期高等教育发展的一个重要内容。从1937—1943年,有8所省立大学改称国立(东北大学、湖南大学、云南大学、广西大学、河南大学、重庆大学、英士大学和山西大学)。到1947年,省立大学已经全部改为国立。参见肖卫兵《南京国民政府时期省立大学国立化原因探究——基于组织变革的视角》,《高等教育研究》2018年第6期。

[11] 《校务委员会会议记录》(1939年7月27日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/916。

[12] 《我国各地物价指数及生活费指数汇编(第二号)》(1940年12月),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/5656。

[13] 《郑天挺西南联大日记》上册,第295、247页。

[14] 《国立中央大学教授会章程》(1940年3月12日通过),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/6080。

[15] 北京大学等编:《国立西南联合大学史料》第6卷,云南教育出版社1998年版,第33页。

[16] 《竺可桢全集》第7卷,上海科技教育出版社2005年版,第350页。

[17] 《国民党中央执行委员会调查统计局密报教育部中央大学教授助教要求加薪》(1940年7月31日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/1609。

[18] 《竺可桢全集》第7卷,第189页。

[19] 北京大学等编:《国立西南联合大学史料》第2卷,云南教育出版社1998年版,第128页。

[20] 当时在浙江大学任教的梅光迪于1940年4月20日写给妻子的信中说:“我们的工资从去年8月涨了10%,所以从现在起,将不是30%的折扣而是20%了。”参见中华梅氏文化研究会编《梅光迪文存》,华中师范大学出版社2011年版,第454页。

[21] 《呈为物价飞涨生活维艰恳请准予转呈自八月份起将购置学术参考图书及研究用品补助费再予提高二成以济艰苦而维生活由》(1940年8月2日)中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/704。

[22] 《大学及独立学院教员聘任待遇暂行规程》,汉口《教育通讯》第3卷第37、38期合刊,1940年10月,第11页。

[23] 《徐仲年等致陈立夫函》(1941年2月28日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/704。

[24] 《中大理学院教职员名册》,中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/1327。

[25] 《校长办公室公告》(1941年7月21日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4543。

[26] 《教育部训令》(1942年4月18日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4779。

[27] 《国立西南联合大学史料》第2卷,第213、270页。

[28] 《中大教授为教职员眷属不在渝者其生活调整办法请予以同等待遇致朱经农函》(1943年5月13日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/1644。

[29] 《1941年度教职员研究补助费办法》,中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4512。

[30] 《竺可桢全集》第8卷,上海科技教育出版社2006年版,第306、672页。

[31] 《非常时期发给公务员生活补助费办法》,《主计通讯》1940年第1期,1940年1月,第4页。

[32] 《教育部训令代电》(1940年4月4日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4539。

[33] 对于食粮代金在不同时期有各种称呼,前期称为膳食补助费,1942年改称平价食粮代金。但习惯上被广泛称为“米贴”。

[34] 《国立西南联合大学史料》第6卷,第36—37页。

[35] 《教育部训令》(1940年11月1日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4913。

[36] 《国立各学校教职员学生膳食费用补助办法》(1940年11月),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4912。

[37] 《竺可桢全集》第7卷,第484页。

[38] 《西北师范学院职员会上行政院教育部代电拟请准将教职员米贴均按六口计算》(1942年5月28日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4881。

[39] 《为教员生活艰苦请设法调剂以维国本案》(1942年10月),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/216。

[40] 《国立学校教职员战时生活补助办法》,《教育部公报》第14卷第21、22期合刊,1942年11月,第3页。

[41] 如在1944年10月,教育部核发中大重庆本部员工米粮共为11506斗,其中发给实物11140斗,领取代金者仅有366斗。领代金者比例极少。参见《教育部核发员工食粮代金清单》(1944年10月),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4910。

[42] 竺可桢在1943年日记中记载:“(八月份米自吃)九、十两月米售得1438元。”参见《竺可桢全集》第8卷,第728页。

[43] 《国立西南联合大学史料》第6卷,第41页。

[44] 罗家伦先生文存编辑委员会编:《罗家伦先生文存》第7册,台北,“国史馆”1988年版,第170页。

[45] 《罗家伦致吴南轩函》(1941年2月4日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/1113。

[46] 《函复龚道熙现任职务月支薪津希查照由》(1942年9月4日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4794。

[47] 《函复赵宗哲现任职务及薪津数额由》(1942年10月31日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4794。

[48] 《西北师范学院职员会上行政院教育部代电拟请准将教职员米贴均按六口计算》(1942年5月28日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4881。

[49] 杨西孟:《九年来昆明大学教授的薪津及薪津实值》,《观察》第1卷第3期,1946年9月,第7页。

[50] 费正清著,阎亚婷译:《费正清中国回忆录》,中信出版集团2017年版,第225—227页。

[51] 《由朱森教授之死说起》,重庆《大公报》,1942年7月16日,“社评”,第2版。

[52] 吴景祯:《朱森先生追悼会记略》,《地质评论》第7卷第6期,1942年12月,第375页。

[53] 《为教员生活艰苦请设法调剂以维国本案》(1942年10月),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/216。

[54] 《吴俊升对于杨端六等在国民参政会提案的意见》(1943年2月),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/216。

[55] 《浙大全体教授宣言呼吁按物价指数增加教授薪给》(1943年1月),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/216。

[56] 《袁敦礼等教授为呈请调整教授待遇以弥大学危机由》(1943年4月26日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5/2557。

[57] 北京大学等编:《国立西南联合大学史料》第4卷,云南教育出版社1998年版,第545页。

[58] 《教育部呈行政院文》(1943年3月27日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/216。

[59] 《参议院杨端六等建议改善教员生活、考试院戴院长建议改善公务员生活两案审查纪录》(1943年5月3日),台北,“国史馆”藏,行政院档案,014/000301/0094。

[60] 《援华会筹拨巨款补助我教授生活》,重庆《大公报》,1942年11月5日,第3版。

[61] 《蒋介石手令》(1942年6月20日),台北,“国史馆”藏,国民政府档案,001/090063/00002/001。

[62] 《蒋介石日记》(手稿),1942年7月21日,美国斯坦福大学胡佛研究院档案馆藏,下同。

[63] 《教育部设置专科以上学校教员奖助金办法》,《教育部公报》第14卷第21、22期合刊,1942年11月,第17页。

[64] 《竺可桢全集》第8卷,第563页。

[65] 《国立西南联合大学史料》第4卷,第532页。

[66] 《教育部代电》(1943年8月12日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4825。

[67] 《教育部呈行政院请拨款发给久任教员奖金》(1942年12月23日),台北,“国史馆”藏,国民政府档案,001/030000/00018/017。

[68] 《教育部训令中央大学等校核发该校久任教员奖金令仰于春节以前转发》,《教育部公报》第15卷第1期,1943年1月,第18页。

[69] 《中央大学呈复转发久任教员奖金情形》(1943年2月27日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4828。

[70] 《西南联大常务委员蒋梦麟及各大学校长等呈军事委员会委员长蒋中正为救济各大学教员办法七项》(1943年4月26日),台北,“国史馆”藏,国民政府档案,001/090063/00002/006。

[71] 《各机关分配预算编制办法》(1943年3月8日),台北,“国史馆”藏,国民政府档案,001/090063/00002/008。

[72] 《为拟定国立各专科以上学校教员支给学术研究补助费暂行办法呈请鉴核准予追加由》(1943年8月11日),台北,“国史馆”藏,国民政府档案,001/090063/00002/008。

[73] 《教育部电知教员学术研究补助费自34年度一月份起加倍发给由》(1945年2月14日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4622。

[74] 《教育部1943年度施政计划》,中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/269。

[75] 《贵州大学等校电呈凡教员经审查合格及未送审者请一律发给研究补助费》(1943年10月28日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5/2557。

[76] 《蒋介石日记》(手稿),1942年12月22日。

[77] 《竺可桢全集》第8卷,第726页。

[78] 教育部教育年鉴编纂委员会编:《第二次中国教育年鉴》,商务印书馆1948年初版,第518页。

[79] 《郑天挺西南联大日记》下册,第1040页。

[80] 《竺可桢全集》第8卷,第584页。

[81] 《国立西南联合大学史料》第2卷,第376页。

[82] 《国立西南联合大学史料》第6卷,第64、75页。1939年和1943年数据均系该年度决算。

[83] 《教育部训令(令饬迅编各项分配预算表类呈核由)》(1943年8月9日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4535。

[84] 《1945年度教育部主管追加经费分配预算》,中国第二历史档案馆藏,教育部档案,5(2)/340(3)。

[85] 《教育部训令(令知本年度经费预算数额及应行注意事项仰遵照编送分配预算由)》(1944年1月27日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4536。

[86] 《顾孟余致陈立夫函》(1941年11月25日),中国第二历史档案馆藏,中央大学档案,648/4540。

[87] 王觉非:《逝者如斯》,中国青年出版社2001年版,第145页。

[88] 清华大学校史研究室编:《清华大学史料选编》第3卷下册,清华大学出版社1993年版,第334—340页。

[89] 金以林:《近代中国大学研究》,中央文献出版社2000年版,第267页。

[90] 闻一多:《闻一多全集》第12册,湖北人民出版社2004年版,第402页。

[91] 《中央大学教授同人致全国大学教授书》,重庆《大公报》,1942年11月10日,第3版。

[92] 《国立西南联合大学史料》第2卷,第527页。

[93] 《郑天挺西南联大日记》下册,第691页。

[94] 朱乔森编:《朱自清全集》第10卷,江苏教育出版社1997年版,第240页。

[95] 王汎森主编:《傅斯年遗札》第3卷,社会科学文献出版社2015年版,第1125、1142页。

责任编辑:钟思宇 最后更新:2022-09-22 16:00:27

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号