周祖文 | 论全面抗战时期陕甘宁边区基层动员的逻辑

2022-09-19 15:37:53 来源:《抗日战争研究》2019年第3期 点击: 复制链接

作者周祖文,中国社会科学院近代史研究所副研究员

内容提要

按照马克思经典理论,农民是分散的,中共也意识到了这一问题。中共在陕甘宁边区的实践是通过在动员中不断提高基层政权,尤其是乡政权的效能来动员和组织农民。在陕甘宁边区,动员最初大多是指向经济内涵,主要包括农民的财物、人力与畜力,即对农民负担的动员。负担重不重,公平不公平,是边区政府与农民对动员的两个共同的关切。经济动员一旦出现问题,则通过政治上相应的举措进行补救,政治和经济相辅相成,成为动员的两翼。陕甘宁边区动员的展开逻辑,是从不正规动员到正规动员,再到累进税制。动员在初期主要是临时的不正规动员,劳师动众,浪费民力又效率不高,此后虽然作为正规动员的救国公粮等制度开始发挥作用,但不正规动员仍占有相当比重。为解决不正规动员的问题,边区政府开始着力解决边区“头重脚轻”的政权结构,充实加强乡政权,并努力把乡政权工作正规化、经常化。在充实乡政权取得一定成效后,边区走上了从动员转向累进税收的正道,从而真正发挥农民生产积极性,为抗战的胜利和政权的巩固打下坚实的基础。

关键词

动员;革命;陕甘宁边区;中共

抗战时期的中国,农民占了人口的大多数。全面抗战爆发后,中共在陕甘宁边区也面临着如何动员农民的问题。要动员农民,首先要了解农民。中共对于农民的看法受着马克思的深刻影响。马克思对于法国农民有一个著名的“马铃薯论”:“小农人数众多”,但是,“他们的生产方式不是使他们互相交往,而是使他们互相隔离”,因为隔离而变成分散的个体,“一小块土地,一个农民和一个家庭;旁边是另一小块土地,另一个农民和另一个家庭。一批这样的单位就形成一个村子;一批这样的村子就形成了一个省。这样,法国国民的广大群众,便是由一些同名数简单相加形成的,好像一袋马铃薯是由袋中的一个个马铃薯所集成的那样”。[1]“马铃薯论”表明农民是分散的。虽然马克思分析的是法国农民,但在很大程度上也适用于中国农民。马克思所指称的“马铃薯”的分散性,在华北农民中也是存在的。毛泽东也早已认识到了农民的分散性问题,特别强调:“严重的问题是教育农民,农民的经济是分散的”。[2]为了克服农民的分散性,中共在陕甘宁边区特别注重提高直接面对农民的基层政权、尤其是乡政权的效能来动员农民。

对于陕甘宁边区的基层政权已有一些研究,涉及县政权与县长群体,也涉及一些乡政权但未涉及其与动员农民的关系。[3]有研究注意到抗战初起,农民“还没有组织起来,可以说是一盘散沙”[4],也有一些研究考察了中共对华北农民的动员[5],但对于动员与基层政权、尤其是乡政权之间关系的关注、发掘尚不够。对于动员,学界强调其各个侧面的作用,除了政治动员和经济动员,还有军事动员、社会动员、文化动员、思想动员、舆论动员等等。在抗战时期,军事动员是最直接、最重要的动员,陕甘宁边区同样面临着军事动员的任务,但相对来说,陕甘宁边区没有直接处于抗战前线,这也是陕甘宁边区区别于中共创建的其他华北抗日根据地的特质所在。对陕甘宁边区来说,在某种程度上经济动员是优先于军事动员的,如何通过动员实现财政平衡,为前方提供经济支持是边区政府重要的目标。有鉴于此,本文尝试从陕甘宁边区的实践中挖掘动员的原初涵义出发,聚焦于县级以下的基层政权,尤其是乡政权的建设,探讨动员本身演变的内在逻辑。

一、动员的原初涵义

在抗日根据地的相关文献中,动员是一个出现频度很高的词汇。《辞海》对于动员的解释为:“发动人们参加某项活动。”[6]如果回到20世纪三四十年代的陕甘宁边区,可以发现动员的指向非常广泛,甚至连劝说学生上学也是“动员学生上学”,动员可说是一帖万灵药,区乡政府“不管大事和小事,反正是动员和开会”。[7]仔细分析,在陕甘宁边区,动员的种类虽然繁多,但主要是两种动员:一种政治意义上的动员,另一种则是经济意义上的动员。一般来说,陕甘宁边区政府的高层更多地从政治意义上使用动员一词,但对于基层区乡干部和农民来说,动员指向的主要是财物、人力与畜力,即对负担的动员。例如,延安县“动员牲口去盐池驮,老百姓说天冻,不好行动”[8];清涧县“有的区在动员鞋子时完全折成钱”[9];固临县“庆元区四二年动员人力745个,费人工3598日”。[10]神府县“每一动员工作,在群众面前耍花子,村内负责人不说话,使得贫苦人民加重负担,不分人力动员,物力动员这是一般的”。[11]表1呈现了1941—1942年绥德分区动员的一些基本情况。

对于基层政权和农民而言,动员与正规税收不同,多指临时的征发。其一,因为此前没有这些项目,需要发动农民承担这些开支;其二,这些项目需要基层政权实际运作去做农民的工作,让农民出钱出物。所以,动员在某种程度上是负担的同义语。

从表1可以看出,除一些零星动员和代耕外,动员主要分为两种。一是财物动员。财物动员是乡村工作中的重要工作。在清涧县石泰乡1942年的动员账本中,该乡的财物动员项目多达31项,其中还不包括“动员毛驴送远差七次”。这些动员中,“大部分是临时动员”。财物动员是农民经济上的负担。处理好动员工作,是乡长们面临的首当其冲的问题,是重中之重。清涧县淮宁湾第六乡乡长张焕成自1942年5月担任乡长以后,“每次区上总结动员工作时,第六乡完成最早,并且负担公平,民众没有一点怨言,公粮公草质量也好,没有退回过一颗米,一根草”,因为负担公平,民众拥护他,重新划区时,“全乡人民都异口同声,不愿划开第六乡。四个行政村主任,九个自然村村长,代表全乡人民具写呈文保留第六乡”。[12]

二是人力、畜力动员。抗战军兴,人力动员任务较重。神府县“每天动员民夫和毛驴两三千的数目字,不分昼夜担架运输了七八天,至今所驻军队机关的村,老百姓仍不能生产。如措置烧柴,粮米草料,带路,送信,担水,背行李等,一天到晚不得安静”。[13]在很多动员中,人力和畜力动员同时进行。动员畜力时,需要让畜力的主人随同前去使唤、照看畜力。清涧县动员运输队的办法是“把近城几个区及义务劳动比较少的几个区里的赶脚的和有强壮牲口的编成队。十个一队,每队选一队长,免除他们其他劳役,只来县城应差。现全县共有三十三队,每队应差一天,三十三天轮一回”。[14]通过动员,各县把人力和畜力都组织了起来。从整个边区来看,1941年是陕甘宁边区动员负担最重的一年。这一年全边区的人力负担,每劳动力平均100—115天;畜力负担,每畜平均65—75天。[15]在完成人力、畜力动员的同时,也把农民组织起来了。

二、动员及其调适

对于陕甘宁边区的农民来说,动员给其带来的负担主要包括公粮、公草、运盐代金、公债,以及其他动员。其他动员种类和数量繁多,在表1中已经有所体现。

公粮、公草是最主要的负担。以实征公粮论,1940年为9.7354万石,1941年为20.1617万石,1942年为16.5369万石,此后大约稳定在16万石左右,1945年减为12.4万石。[16]公草在1941年达到了2600万斤。[17]公粮、公草之外,运盐也是边区的一项重要工作。毛泽东认为,边区的财经问题,“其规律性或决定点似在简单的两点,即(一)发展经济,(二)平衡出入口”。为实现这两个目标,盐的作用不可小觑:“盐的第一个好处是解决出入口平衡问题。出入口问题一解决,则物价、币价两大问题即解决了”,“如能增产二十万至三十万担粮与运三十万至四十万驮盐出境,即算基本解决了两个问题”。[18]因此,盐的运输成为解决边区出口和财政平衡的关键。为了盐的运输,边区动员了大量的人力、畜力,原本分散的农民被组织成运输队。1941年公盐的运输改交运盐代金,公盐数量为6万驮,“每驮出四十元运费”,成为一项重要负担。1942年增加一倍为“12万驮”,1943年稍减,为“10万驮”,1944年为8.5万驮,每年运盐办法各有不同。[19]运盐之外,还有公债。公债发行总额为法币500万元,并分配给各县,实际上完成数目是“618万元”。按说公债,政府是要还本付息的,不能视为负担,但当时民众将其视为负担。如赤水、新正等县民众认为公债就是“要人头税,每人五元”,“出了这款子不指望公家还钱了”,民众认为公债是“大款子”,是“自己的负担”,“公债是派款”,“不相信会还”,而“把公债票认为是收据,无用的东西,随手乱丢,甚至有贴到墙上和作剪鞋样用,给小娃玩耍”[20],或是“把公债票糊窗子”。[21]

1942年,陕甘宁边区的动员大多是一些不正规动员。不正规动员主要有三个特征。一是“项目太多”,“时间、次数无定”。“番[翻]开石泰乡一年来动员账本一看,可以数出今年财物动员项目共31项”,其中大多是“临时动员”,次数多,数量小,劳师动众,浪费民力。如“有关慰劳的动员五次,乡学教员米与办公费各二次,冬学公费一次,欢迎剧团费用三次,乡参议员开会费用一次,鞋子三次”。这些临时动员,涉及金额“数量是很小的,如冬学费十二元,每一行政村只分得三元,慰劳抗工属麦子八斗,每行政村分到二斗,有一次动员乡学教员米一石,每行政村分到二斗多”。数量虽然小,“可是被作为一次动员工作,要召开一次乡干部会议,要分工下农村动员,这家收几毛,那家收几毛,使得干部与群众,都觉得麻烦”,甚至有“兄弟二人为一斤乡学米的负担问题,跑三里路去向乡长控诉村长不公”;二是“变来变去”。“有的县去年运盐本来要发动牲口去运,后来又来了一项命令,说是可以用代金来交,于是已购来的帐篷布等又要出卖”,有的县“去年买粮的任务没完成,改成向群众多布置一千驮公盐来抵账,在今年春耕前布置下去”,影响春耕;三是各县“动员进行的不统一”。“有的县份公盐两次作一次布置,有的县份作两次布置”,有的地方动员鞋子折成钱,有的地方“则要群众做鞋”。[22]

上述几个因素叠加在一起,导致“不正规的动员占据了乡村行政人员的大部分工作时间”[23],“县政府大半忙在动员工作上面”[24],“乡政府的工作内容,除了动员工作以外,真是‘空空如也’”。[25]

在乡政府一级,最主要的工作就是动员。张闻天1942年3月前后在神府县直属乡调查时也注意到:“县政府对直属乡政府的领导主要在动员工作的分配上”,而乡长“他忙的事情,最大部分为动员与优待抗工属的代耕工作及村民间某些纠纷的解决”。[26]延安县女乡长在上任的两个月内,“动员工作做了两件,一件是运盐”,“一件是借粮75石,已经完成任务”。[27]对各县乡长而言,不正规动员占了工作的主要部分。表2是对清涧县大岔、石泰两乡不正规动员所占用天数的统计。

在表2中,不正规动员在两个乡都占用了乡长六成左右时间,此外的时间,“两个脱离生产的乡长有三分之一以上的时光是做了自己的私人营生或零星事情”,剩下做制度建设和经常工作的时间少得可怜。“大岔乡长在解决乡中琐碎纠纷问题花去12天,整顿自卫军花去10天,在讨论建立制度及经常工作上只花去2天。石泰乡长在解决问题上花去了8天,整顿自卫军花去7天,在讨论建立制度及经常工作上只花去4天”。虽然大半时间都花在了动员中,但效果并不好,“动员工作,也时常拖着尾巴”。[28]

除了不正规动员多,1941年和1942年的负担重也成为动员中的一个问题。这是相对于1940年之前较轻的负担而言的。1937—1940年陕甘宁边区的财政来源主要依靠外援,外援占到了全部财政收入的51%—85%,所以边区民众的负担并不重。1941年1月皖南事变发生后,国民党停止拨款,外援也完全中断[29],“不发饷,不发枪弹,甚至于外国朋友送来的东西他们也扣留住,我们得不到一点”[30],虽然还有苏联方面的资金援助[31],但边区仍然面临着巨大的困难。用毛泽东的话说:“最大的一次困难,是在一九四〇年及一九四一年,国民党两次反共摩擦,都在这一时期。我们曾经弄到几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖”,“我们的困难真是大极了”。[32]在这种情况下,边区的民众负担开始加重。以公粮为例,1940年之前,边区人均负担在0.1—0.7斗之间,占收获量的1%—6%,而1941年以后占收获量的14%左右。[33]当然,除了公粮,边区还有其他负担,表3是清涧县大岔、石泰两乡在1941年至1942年一年的收入与负担情况。

清涧县是由八路军驻防的警备区之一,负担较重。从表3看,该县大岔乡和石泰乡的公粮负担占各自收获粮食比例分别为16%和48.5%。大岔乡是产粮区,占收获量16%的公粮负担是比较重的;石泰乡的公粮负担占到了收获量的48.5%应该是极重了,主要原因该乡不是产粮区,“收入主要为商业和种植瓜果”,这两项副业和商业收入是大岔乡的3.5倍,因此如果算上副业和商业收入,公粮负担与大岔乡所占比例大致接近。此外公债数目,两乡也较为接近,公盐代金石泰乡是大岔乡的近2倍,也与两乡收入比例相符,此两项负担再加上其他动员,合计占其副业或商业收入比例分别为21.8%、11.4%,应该是比较重的。

陕甘宁边区民众负担重不重,不仅要从负担占收入的比例上来判断,还要从横向与纵向的对比来评估。正如《解放日报》社论所指出的那样:“如果单从边区土地革命后几年以来的负担数目字比较,它是加重了些,但和革命前比较仍是轻得多。边区人民革命前的负担,根据本报现有的材料,其最重的要占全年收入百分之六十七,革命后的负担,除了每年征收救国公粮一次外,没有任何附加,今年是最多的一年,其最高额亦不得超过收获物的百分之十及剩余的百分之三十。大后方的田赋,今年也改为征收实物,据悉,四川一省要征粮4800万市石,按四川7000万人口计算,平均每人负担将近7市斗,边区人口为200万,今年的负担,平均每人1斗粮和13斤草,全边区和大后方比较,仍然是不重的。”[34]这是宏观方面的评判,从微观来看,也有相当多的例子可资证明。

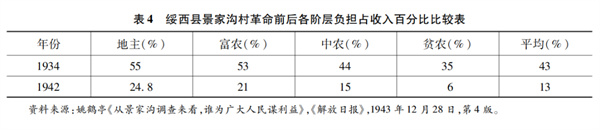

从纵向比较上看,以绥西县景家沟村为例,革命前的1934年和革命后的1942年各阶层收入负担比例参见表4。

从表4可以看出边区各阶层负担与收入比例较革命前有大幅度的减轻,以各阶层平均负担来看,下降了整整30%。

再从与国民党控制区的横向比较上看,边区农民的负担也不算重。根据对1940年陕西国民党控制区和边区各一个农家的收入和负担所做的估算,国民党控制区农家的负担占其“全年收入的百分之三十五”,而边区合水县一个农家负担则占全年收入的“百分之十六弱”[35];延安县作为老区,承担着“全边区二十几个县中每次动员工作最重的任务,及担负全边区一至一·五的负担”,但延安县一个农家在1940年的负担是“收入的百分之九强”,显然并不重。[36]虽然1940年边区尚有外援和国民政府拨款,农民负担不算重。但即便1941年边区负担陡然加重之后,与附近国民党控制区相比,仍然是不算重的。1942年,鄜县的一些民众“听说今年征粮任务太重了,企图搬出边区,悄悄的派人去打听,结果探得消息,友区比边区的负担还更重,就不再动摇了”;一些了解真相的民众表示:“这山望见那山高,咱常到边境上买东西就知道得很清楚,那达的生活还不如边区呢!”[37]对于边区负担,作为党外人士的边区副主席李鼎铭的观点,是比较公正的,他认为:“边区负担问题,不能说不重,但在抗战时期,也不能算重,看到边区干部今日粗衣滥食,更不忍说重。”[38]

边区的负担虽然从纵向和横向比较来看都不算太重,但不正规动员和临时动员太多,县、区、乡各级政权都忙于动员,无暇他顾,这是问题所在。为此,边区政府做了一系列整理和调适,逐渐减少动员,并使动员走上正规化、制度化,减少对民众的困扰。

第一是动员要正规化,尽可能减少临时动员。边区政府颁布了《战时动员法规》,该法规“集结了多年来动员工作的经验”,民政厅指示各县切实按照法规执行,强调各地“要把动员制度建立起来,要统一动员,合理的动员,有组织的动员,节省人力物力,需要负担都能合理,不发生苦乐不均的现象”,并“严格取缔一些……转嫁负担于人民的不合理动员”。[39]“动员工作是不能减少或不可能大量减少的,但却是可以调整的,一般地说乡上进行动员都是根据县区的指令进行的,所以县区必须注意怎样能够在一年之内减少动员次数,例如动员乡学教员粮食,可以与公粮动员同时进行,动员有些临时费用,可以与运盐代金同时进行”。由于相当一部分乡、村干部“没有决心建立正规制度与经常工作”[40],边区政府意识到,区、乡政府工作没有做好的原因是动员“还没有走上正规化”。[41]

第二是动员要有组织、有计划。临时动员过多,是由于无组织、无计划造成的。固临县有感于“人力畜力的动员,过去曾犯了无组织的毛病”,“曾浪费人力畜力不少”,因此提出“动员工作要有计划”[42],改变乡政府的工作方式。首先,要充实、明确乡政府的工作内容,“乡长的业务应当是主持民事、乡村财政和动员工作”,乡长“每月至少召集各委员会主任开会一次”,会上让各主任“汇报自己部门所进行情况”。其次,“乡行政村、自然村都要建立存根制度,任何一种数字统计都要经过审查,留下存根”,并“建立半月汇报制度”。再次,“县区组织乡政府会议”,“进行业务教育”,并对乡村工作“进行系统检查”。最后,建立“奖罚制度”。[43]要奖励做的好的,惩罚做得不好的。此外,在农忙时节,动员应该有计划地减少,1942年边区政府曾下令,春耕期间,“无论任何动员都须减缓”。[44]

第三是减少动员中的浪费,节约民力。动员中有些人力畜力本是可以节约的,固临县认为,“如运菜、驮水、送信,这些本机构可以解决的,不必定要动员”。据估算,固临县庆元区1942年“动员人力七四五个,费人工三五九八日,牲口一○四九个,费畜工五四○四日,这里面人力畜力就有着浪费”。[45]在一系列整改与调适之后,动员有了明显的减少。以延安、绥德两县为例,“延安前年(指1942年——引者注)动员民力60025个,去年只28493个,减少31532个,即减少110%强。绥德前年动员民力75196个,去年只900个,减少74296个,即减少8255%强”[46],极大地节约了民力,其背后原因是军队自运粮草,减轻了民众负担。

三、动员的政治与经济两翼

动员,除了要关注负担轻重,还要考量是否公平。

如果说1941年讨论的大多是负担重不重,那么1942年之后讨论更多的则是负担是否公平合理。“近年以来,边府对各种负担,都规定有一定条例,并且在厘定负担数字时,一般地通过乡参议会与群众的民主决定;负担的人应占到全人口百分之八十这一原则,已完全做到,所以,我们确定的说,边区的负担,基本上做到了公平合理”,但是,这还不够,“是否每个村子都已经做到很精确了呢?还没有”,“我们应当尽一切力量使负担做到最高度的公平合理”。[47]揆诸当时的实际,这个观察是比较准确的。

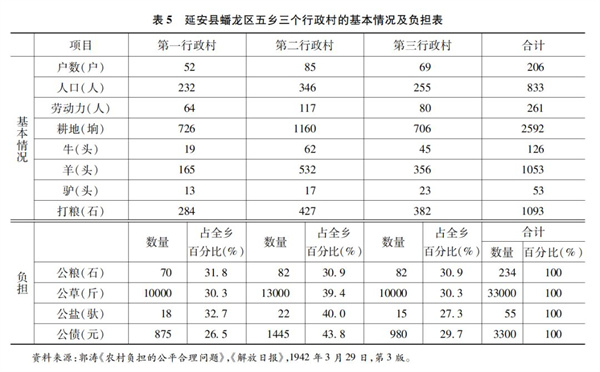

边区政府也意识到公平问题的重要性。为使负担更公平合理,边区曾组织延安普查团,深入农村,进行为期两个月的调查。延安普查团在调查中发现,不公平主要表现为“行政村与行政村的负担不公平,户与户的负担不合理”。[48]表5是延安普查团在调查中发现的众多不公平例子中的一例。

除上述负担外,五乡尚有负担“教育基金280元”,表中没有反映,具体如何分配不得而知。全乡有206户833人,但实际负担仅151户651人,各户负担的标准,是“以行政村为单位”,“依凭估计”[49],因此造成行政村之间的不公平。从表5可见,第一行政村的户数、人口、劳动力、土地、羊牛驴,乃至粮食收获量距离第二、三行政村都有较大差距,但公粮、公草、公盐的负担却都接近了1/3。只有公债的数量与各村的情况较相符;第二行政村打粮是第一行政村的1.5倍,但负担仅仅多了1/4;悬殊最大的是第三行政村和第一行政村,第三行政村除耕地少20垧以外,其余数据都比第一行政村多,有的还多出不少:比如劳动力多了18个;牛整整多出26头,多者是少者的2.3倍;羊多出191头,多者是少者的2.1倍,驴也多出了10头;打粮也多了98石;可第三行政村的负担反而比第一行政村少,其中不合理、不公平之处是显而易见的。

除了村与村之间不公平,县与县之间的负担也不公平。以延安县为例。延安县作为一个老区,承担了“在全边区二十几个县中每次动员工作最重的任务”,“担负全边区十分之一至一·五的负担”。[50]就公粮而论,延安县“以3%的人口承受了13%的公粮任务”。[51]

对于动员中负担的不公平,边区政府也采取了一些政治上的举措。指向经济的动员一旦遇上问题,就需要政治上相应的措施进行补救。政治和经济的相辅相成,成为动员的两翼。政治动员的根基是经济动员,而经济动员又要通过政治动员来做一些调适和校正。

第一项措施是加强地方各级政权的“三三制”建设。“三三制”是为了补动员的不足,“实现三三制,党外人士敢讲话了,党才能听到他们的声音,才能真正深入细致地去研究党的政策,党的政策也会真正为广大人民所理解”。[52]1942年3月,在“三三制”提出一年半之后,边区政府开始在县一级贯彻该制度。“三三制”的下移,使各方、各阶层对于负担动员“都有说话、办事的权利和机会”[53]。志丹县一个小地主参加了“三三制”政权,他说:“我现在可有了说话的权利了!”[54]到1942年5月,边区“县级三三制,一般的在人员配备上已经充实起来了,今后的问题是好好运用它以达到抗日建国的目的”。[55]可见,“三三制”的实行,有利于动员的更加公平合理。

第二项措施是加强县乡的参议会。边区第一届参议会虽然在1939年1月已经召开,但并未受重视,开会完后一直悄无声息。直到面临财政困难,边区才于1941年11月召开第二届参议会。此后,各级参议会才开始真正发挥作用。县参议会有较大的发言权,县参议员一般是地方士绅,有一定的影响力,发挥了相当的作用。在征粮中,“许多县参议员都能踊跃的缴纳公粮公草,给群众很好的影响”。[56]1942年,乡参议会也开始受到重视。边区第二届参议会副议长谢觉哉特别强调,乡“参议会是决议机关,又是执行机关”,乡“参议会开会时,乡政府停止办事,这时有事由参议会办理”[57],乡参议会“是议决者,又是执行者”。[58]对于群众不满意的乡长,乡参议会可以开会改选。神府县直属乡参议会在1942年“因民众不满意新当选的乡长”,于是乡“参议会开了第二次会,改选了乡长”;“乡参议员在本村能起作用”,“村上一切比较大的事情,同全村居民有关的,村主任、村长照例要先找乡参议员商量”,乡参议员“实际上是村长、村主任的顾问”[59],举凡负担动员都经过了参议会的讨论和评议,以调适动员不足,改正负担过重和不公平之处。

四、动员与乡政权效能

乡政权忙于动员,但收效不大。“乡区一级的政府工作人员,成天忙个不停,往往费力多而收效少。今天开会,明天动员,干部从这村赶到那村,老百姓却怀着厌烦的心情”。[60]出现这种情况,固然是因为1941年边区财政出现困难后,需要乡政权通过大量动员来汲取资源以支撑财政,一般民众大多有负担重的感受;另一个重要的原因也是由于陕甘宁边区政权结构“头重脚轻”[61],导致基层政权的效能不高。

对于边区政府的“头重脚轻”,边区政府主席林伯渠和副主席李鼎铭有过形象的说明:“人,拥塞在上边,没有好多事做,有的甚至觉得闲得难受;而下边堆满了事,找不到做事的人,这叫做头重脚轻。政策,在上边决定的时候,有理论,有办法,面面周到,到下边变成简单的执行命令,甚至跟原有决定完全相反,这叫做头重脚轻。”[62]显然,在1941年下半年,边区政府已经意识到政权结构“头重脚轻”的问题。在陕甘宁边区政府层级架构中,“乡级政府,是政权的最下层组织,是和人民最接近的。它对于政府法令政策的执行和乡村建设工作的推进,是负担着直接的责任的”。但由于“抗战更加困难,动员工作较多,特别是乡级政府的任务未能明确规定,经常工作制度建立很差”,导致乡政府“形成动员工作来时就忙,动员工作完成时就闲的现象”[63],贯彻上级政府意志的能力不强。边区政府深以为苦,“头重脚轻、上级命令不能下达,县以下不能建立经常的正规的工作制度,这已经是边区行政工作苦恼了几年、而始终没有圆满解决的问题”。[64]

可见,乡政权的孱弱,是边区政府“头重脚轻”、政府效能不高的主要表现。究其原因,则在于乡政权的干部弱。延安县是陕甘宁的老区,也是乡政权相对比较强的县,但1941年延安县的乡政权也不容乐观。按照延安县县长刘秉温的说法:“最大的缺点是干部弱”,“60个乡的乡长几乎全部是文盲,区级的也还有一半以上是文盲,其他的也有很多半文盲。以文盲治理国家确是天下之大难事。一切既都凭脑筋记,工作到了下级自然是要层层打折扣或甚至变成没有了”。[65]延安县尚且如此,其他各县的情形更堪忧。边区政府曾下决心抽调强干有力的干部,到三五个县政府里,边做工作,详细考察并研究如何建立乡政府的经常、正规工作制度,以求通过实际工作经验得出一个增强乡政府执行上级政府能力的具体方案。

在上述背景下,1941年11月,第二届边区参议会副议长李鼎铭提出“精兵简政”的议案,并获得大会通过,为提高乡政权效能提供了机遇。

对边区政府而言,“精兵简政”主要是“简政”。边区政府努力的方向在于,“行政工作抓中心,行政机构讲求精干,建立正规工作制度,提高工作效率;在干部使用上不仅要使人人有工作,而且要做到人尽其才,才尽其用;在财政工作上不仅要取之合理,而且要用之得当”。“简政”不是“恢复于‘简陋’,也不是提倡粗枝大叶的‘简略’”,而是针对着过去政府结构中存在着的缺点,“建立正规制度和提高工作效率的问题”。[66]显然,为了达成这两个任务,充实县以下政权变得迫在眉睫、刻不容缓了。

鉴于“头重脚轻”的症结,“简政”的一个措施是将边区政府各级编余人员充实到下级政权中。100多名在陕甘宁边区政府的青年干部被分配到县区工作。谢觉哉认为知识干部充实到县区去是“一件大事”,“我们的政权建设,还只有新的理论,还没有完好的各种具体工作的规律与成绩,还没有煅炼出足够多的各级政权人才”,而“没有建设完善的政权,不可能有抗战的胜利”,这次知识干部要到县区去充实政权,“边区政府和边区参议会对这次分配下去的同志抱有巨大的希望,你们在县区努力,我们在这里努力,大家密切联系,时常写信,相互督促、商量,求得改造作风,改造自己,改造边区”。[67]

在“简政”过程中,边区政府提出了“一切工作在于乡”[68],“加强乡政权,创造更多的模范乡村”[69]的口号。在此背景下,县区干部继续向下深入、加强乡政权。延安县精简了百余名干部,其中“八十余名的县区乡干部转入了生产,另外一部分县区干部,调到区乡工作”;对于转入生产的干部,延安县要求他们参与乡村工作:“你乡工作的好坏,你要负重大的责任。”[70]转入生产的干部大多领导乡村的工作,担任乡的支书等。志丹县在“简政”编整过程中,区级干部共精简了13人,3人去学习,2人在生产部门工作,3人担任乡长,1人调完校任教员,2人调县委工作,2人因病减缩回家;担任乡长的3人都是原任区助理员的堪以委任者[71],区助理员对乡一级的工作比较熟悉,对加强乡政权无疑有所助益。固临县县、区二级共精简31人,其中11人改任乡长。[72]曲子县县级干部编余4人,其中2人派任乡长。[73]环县县、区两级干部编余21人,去向比较分散,其中2人派任乡长。[74]子长县县、区党政民干部原有143人,整编后共余101人,编余干部42人,“此次整编中干部情绪很好,一般学生出身的干部,都以眼睛向下的决心自动要求到区乡去工作”,其中2人派回乡当支部书记。

充实干部之后,乡政权工作主动性得到提高,“在春耕动员布置中,区乡干部均能自动在乡与村中作生产计划”,“县上只派人到区乡检查与指导,已将过去以上代下的工作作风,初步改变过来”。[75]县区编余干部深入乡政权,“使数以百计的偏僻乡村有了新干部”。[76]从材料中可以看出,简政中派任乡长的编余人员都是能力较强者,他们充实到乡政权,对于加强乡政权无疑大有益处,乡政权的工作效能有较明显的提高。

除了充实乡政权干部之外,边区在政权建设上也采取措施加强乡政权。一是实行第二届参议会关于乡政权增设文书的决议。“乡政权只有乡长一人常驻办事,确有顾此失彼的困难,加上乡长文化过低,对上级政策和法令有解不开的困难,对分析情况和总结工作有吃不消的困难”,总是出现县、区“以上代下”的积习。为克服上述问题,有必要“添设一个有相当文化程度的文书”[77];乡文书“应该具有能写报告,能够笔算或珠算和看懂一切公文法令的最低限度的文化水平”,有文化程度的乡文书与“有实际工作经验的乡长”相结合,就可以“补目前下级干部之所短,发挥其所长,就可以使县区乡政权工作加强起来”,以解决“以前县长科长区长下乡传达布置工作时,县区政府工作常有停摆现象,误事很大”的问题。[78]二是确认乡参议会的地位。乡参议会是乡政权“最高权力机关,乡参议会闭会期间,乡政府就是最高权力机关,行政村主任由乡参议会通过委任之”[79],使乡政权的民主集中制得到贯彻。

边区政府的目标,是建设一个能适应抗战要求的乡政权,通过加强乡政权,从政权结构上解决“头重脚轻”问题。由于乡政权效能不高,没有建立经常的工作制度,边区只能依靠动员获取抗战资源,但从根本上说,“动员工作太多,乡政府是没法正规起来的”。[80]县级以下各级政权要减少动员,建立经常的工作制度,“归根到底不能离开乡政权来实现”。因此,边区政府从干部和制度建设等各方面充实乡政权,其目的是“要改进乡政权的工作方式,纠正强迫命令主义的残余,要纠正滥用动员方式的习惯,今后只有战争性质的动员,才采用动员方式,而关于经济文化教育等建设工作,一般不要用动员方式”。[81]

五、结论

陕甘宁边区动员的演进逻辑,是从不正规动员到正规动员,再到累进税制。动员终究是临时性质的措施,中共一直希望相对处于抗战后方的陕甘宁边区逐步用正规的制度代替动员。对于救国公粮这一发挥了重要作用的正规动员,边区也一直尝试转向累进制税收。在边区政府“头重脚轻”的结构得到改善,乡政权得到充实之后,毛泽东认为实行累进制税收的条件已经成熟。1942年底,他指出救国公粮作为一种动员,“主要缺点是税率不确定,损害农民的生产积极性”,要求边区在1943年“制定一种简明的农业累进税则,依一定土地量按质分等计算税率,使农民能够按照自己耕地的量与质计算交税数目。农民有了这个计算,就可计算他全年全家收支的比例,就可放手进行生产,而增加生产积极性,保证粮食的增产;政府征税时也就不发生不公平的问题了”。[82]在此背景下,1943年边区开始在延安等三个县、地区试行农业累进税,并在1944年把试点区域进一步扩大。显然,有明确预期的累进税制比临时性质的动员更有益于激励农民扩大生产。

在转向累进税收制度之前,乡政权没有正规、经常的工作机制,使得乡长整天忙于动员,却收效不大。乡长动员的低效,实际上是陕甘宁边区政权结构“头重脚轻”,无法顺利进入乡政权这一尴尬处境的反映,也是中共在陕甘宁边区尚未真正深入农村与农民之中的反映。在这种情况下,频繁和杂乱的动员似乎在短期内是不可避免的。对财物、人力和畜力的临时、不经常性的动员导致了很多问题。为此,边区政府适时进行了调整。同时,边区政府在经济动员出现问题时,则用政治建设加以补救。

不可否认的是,通过对财物、人力和畜力的动员,陕甘宁边区把“马铃薯”式分散的农民组织起来,而在动员中出现的问题,又促使边区政府着力提高基层政权,尤其是乡政权效能。伴随着“精兵简政”后县区干部不断向乡政权充实,乡政权工作的经常化和正规化得到加强,“三三制”和乡参议会也日渐完善,边区政权结构开始逐渐深入农村和农民之中。当边区改善了政权结构“头重脚轻”的问题之后,转而将救国公粮等动员转向累进税制时,农民的生产热情被激发出来,动员也就逐渐完成了使命。

注释

[1] 马克思:《路易·波拿巴的雾月十八日》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第677页。

[2] 《论人民民主专政》(1949年6月30日),中共中央文献研究室编:《毛泽东文集》第3卷,人民出版社1996年版,第146页。

[3] 黄正林:《20世纪80年代以来陕甘宁边区史研究综述》,《抗日战争研究》2008年第1期;张国茹:《精兵简政与陕甘宁边区的基层政权》,《延安大学学报》2008年第5期;杨东:《陕甘宁边区县长的群体结构与施政要务》,《人文杂志》2016年第6期。

[4] 魏宏运:《抗战第一年的华北农民》,《抗日战争研究》1993年第1期。

[5] 黄正林:《社会教育与抗日根据地的政治动员——以陕甘宁边区为中心》,《中共党史研究》2006年第2期;李金铮:《农民何以支持与参加中共革命》,《近代史研究》2012年第2期;李里峰:《中国革命中的乡村动员》,《江苏社会科学》2015年第3期;黄道炫:《抗战时期中共的权力下探与社会形塑》,《抗日战争研究》2018年第4期;王建华:《群众路线是如何炼成的——基于陕甘宁边区征粮动员的观察视角》,《四川大学学报》2018年第1期;王晓荣、何金凤:《抗战初期中共对陕甘宁边区外围国统区乡村上层的社会动员》,《中共党史研究》2015年第6期。

[6] 辞海编辑委员会编:《辞海》上册,中华书局(香港)有限公司、上海辞书出版社1989年版,第1240页。

[7] 陈海阔、德风:《增强下级政府的工作效能》,《解放日报》,1942年5月15日,第2版。

[8] 《延安川口区四乡赵家窑村调查记》,《解放日报》,1942年1月13日,第4版。

[9] 洪彦霖:《动员工作与群众负担问题》,《解放日报》,1942年8月24日,第2版。

[10] 固临县县长曹德九:《农村中节省人力畜力的几个问题》,《解放日报》,1943年3月25日,第2版。

[11] 《神府县政府关于五月二十七日至七月五日的工作报告》(1940年7月5日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,档案出版社1987年版,第383页。

[12] 《清涧淮宁湾六乡乡长张焕成工作努力,每次动员工作最先完成》,《解放日报》,1942年9月6日,第2版。

[13] 《神府县政府关于五月二十七日至七月五日的工作报告》(1940年7月5日),《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第389页。

[14] 焕南:《介绍一个动员牲口的例》,《解放日报》,1942年5月30日,第2版。

[15] 中华人民共和国财政部《中国农民负担史》编辑委员会编:《中国农民负担史》第3卷,中国财政经济出版社1990年版,第221页。

[16] 《陕甘宁边区历年公粮负担表》,《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第6编,“财政”,第152页。

[17] 马克·赛尔登著,魏晓明、冯崇义译:《革命中的中国:延安道路》,社会科学文献出版社2002年版,第179页。

[18] 《关于财经建设的基本方针给谢觉哉的信》(1941年8月6日),《毛泽东文集》第2卷,第367页。

[19] 《公盐和公盐代金》,《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第6编,“财政”,第373页。

[20] 《建设救国公债的推销情况》,《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第6编,“财政”,第420—421页。

[21] 张闻天:《神府县兴县农村调查》,人民出版社1986年版,第68页。

[22] 洪彦霖:《动员工作与群众负担问题》,《解放日报》,1942年8月24日,第2版。

[23] 洪彦霖:《改进乡政府工作之我见》,《解放日报》,1942年8月3日,第2版。

[24] 《陕甘宁边区简政实施纲要》,《解放日报》,1943年3月6日,第4版。

[25] 洪彦霖:《改进乡政府工作之我见》,《解放日报》,1942年8月3日,第2版。

[26] 张闻天:《神府县兴县农村调查》,第82页。

[27] 《女乡长乔桂英——延安县参议会特记之二》,《解放日报》,1941年9月30日,第4版。

[28] 洪彦霖:《改进乡政府工作之我见》,《解放日报》,1942年8月3日,第2版。

[29] 以法币计,国民政府拨发的经费1937年7—12月为1927672.84元,1938年为4480157.16元,1939年为5000436.1元,1940年为4997074.11元,合计为16405340.21元。1940年11月起停发经费。国内外进步人士捐款,1937年7—12月为36254.2元,1938年为1973870.97元,1939年为604207.53元,1940年为5505901.69元,1941年为779106.2元,合计8899340.59元。数据参见《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第6编,“财政”,第427—428页。

[30] 《李副主席与外国记者的谈话》,《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第1编,“总论”,第131页。

[31] 黄正林:《抗日战争时期陕甘宁边区的财政来源》,《固原师专学报》1998年第2期;黄道炫:《抗战初期中共武装在华北的进入和发展——兼谈抗战初期的中共财政》,《近代史研究》2014年第3期;

[32] 毛泽东:《经济问题与财政问题》,《毛泽东选集》,东北书店1948年版,第748页。

[33] 周祖文:《动员、民主与累进税:陕甘宁边区救国公粮征收实态与逻辑》,《抗日战争研究》2015年第4期。

[34] 《论征公粮公草》,《解放日报》,1941年10月15日,“社论”,第1版。

[35] 陈华:《边区人民的负担究竟重不重》,《解放日报》,1941年11月9日,第3版。

[36] 陈华:《边区人民的负担究竟重不重(续完)》,《解放日报》,1941年11月10日,第3版。

[37] 海稜:《农村夜话——只要边区在,不愁没饭吃》,《解放日报》,1942年2月5日,第4版。

[38] 《李副主席谈从政感想》,《解放日报》,1942年7月12日,第1版。

[39] 《边区政府颁布战时动员法规》,《解放日报》,1942年5月30日,第2版。

[40] 洪彦霖:《改进乡政府工作之我见》,《解放日报》,1942年8月3日,第2版。

[41] 陈海阔、德风:《增强下级政府的工作效能》,《解放日报》,1942年5月15日,第2版。

[42] 固临县县长曹德九:《农村中节省人力畜力的几个问题》,《解放日报》,1943年3月25日,第2版。

[43] 洪彦霖:《改进乡政府工作之我见》,《解放日报》,1942年8月3日,第2版。

[44] 《陕甘宁边区政府令——令迅速开会议讨论春耕期间限制动员具体办法》(1942年3月27日),《陕甘宁边区政府文件选编》第5辑,第365页。

[45] 固临县县长曹德九:《农村中节省人力畜力的几个问题》,《解放日报》,1943年3月25日,第2版。

[46] 《边区政府精简总结》,《解放日报》,1944年2月8日,第3版。

[47] 洪彦霖:《动员工作与群众负担问题》,《解放日报》,1942年8月24日,第2版。

[48] 郭涛:《农村负担的公平合理问题》,《解放日报》,1942年3月29日,第3版。

[49] 郭涛:《农村负担的公平合理问题》,《解放日报》,1942年3月29日,第3版。

[50] 陈华:《边区人民的负担究竟重不重(续完)》,《解放日报》,1941年11月10日,第3版。

[51] 《确定今年征粮总额以后》,《解放日报》,1942年3月31日,“社论”,第1版。

[52] 《实行三三制,贯彻党的领导》,《解放日报》,1942年3月13日,“社论”,第1版。

[53] 《充实县级三三制》,《解放日报》,1942年3月4日,“社论”,第1版。

[54] 杨永值:《施政纲领颁布后的一个月》,《解放日报》,1941年6月8日,第2版。

[55] 《三三制的运用》,《解放日报》,1942年5月25日,“社论”,第1版。

[56] 李焕时:《征粮中的二三事》,《解放日报》,1942年2月8日,第4版。

[57] 谢觉哉:《乡市参议会怎样工作》,《解放日报》,1942年1月6日,第3版。

[58] 谢觉哉:《乡市参议会怎样工作(续完)》,《解放日报》,1942年1月7日,第3版。

[59] 张闻天:《神府县兴县农村调查》,第80、76页。

[60] 陈海阔、德风:《增强下级政府的工作效能》,《解放日报》,1942年5月15日,第2版。

[61] 《再论精兵简政》,《解放日报》,1942年2月20日,“社论”,第1版。

[62] 《到下层去!》,《解放日报》,1941年12月9日,第4版。

[63] 《乡级政权的基本任务》,《解放日报》,1942年9月19日,“社论”,第1版。

[64] 《再论精兵简政》,《解放日报》,1942年2月20日,“社论”,第1版。

[65] 延安县县长刘秉温:《三年来我们怎样建设延安县?》,《解放日报》,1941年9月12日,第2版。

[66] 《精兵简政》,《解放日报》,1941年12月5日,“社论”,第1版。

[67] 谢觉哉:《赠言——在欢送边府分配到县区工作的同志会上讲》,《解放日报》,1942年6月4日,第1版。

[68] 《精兵简政中关于处理干部的两个问题》,《解放日报》,1942年11月22日,第2版。

[69] 《边区政府精简总结》,《解放日报》,1944年2月8日,第3版。

[70] 《精兵简政中关于处理干部的两个问题》,《解放日报》,1942年11月22日,第2版。

[71] 《陕甘宁边区政府批答——为照准志丹县编整事》(1942年1月30日),《陕甘宁边区政府文件选编》第5辑,第133页。

[72] 《陕甘宁边区政府批答——固临县不应设应秘书处等事》(1942年2月6日),《陕甘宁边区政府文件选编》第5辑,第209页。

[73] 《陕甘宁边区政府关于曲子县编整情形及第三科增加一人不能照准的批答》(1942年2月21日),《陕甘宁边区政府文件选编》第5辑,第265页。

[74] 《陕甘宁边区政府为环县编整问题的批答》(1942年3月19日),《陕甘宁边区政府文件选编》第5辑,第332页。

[75] 《子长整编完毕,区乡干部工作效率提高》,《解放日报》,1943年4月1日,第2版。

[76] 马克·赛尔登:《革命中的中国:延安道路》,第203页。

[77] 《加强乡政权,区以上须精简机构精简人员》,《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第1编,“总论”,第202—203页。

[78] 王幸之:《县区乡级政权工作的干部和组织问题》,《解放日报》,1942年6月13日,第2版。

[79] 《加强乡政权,区以上须精简机构精简人员》,《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史料摘编》第1编,“总论”,第202—203页。

[80] 洪彦霖:《改进乡政府工作之我见》,《解放日报》,1942年8月3日,第2版。

[81] 《陕甘宁边区简政实施纲要》,《解放日报》,1943年3月6日,第4版。

[82] 毛泽东:《经济问题与财政问题》,《毛泽东选集》,第777页。

责任编辑:钟思宇 最后更新:2022-09-22 15:55:31

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号