陈钊 | 教学与卫道:赖琏与西北工学院、西北大学的治理

2022-10-14 15:08:36 来源:《抗日战争研究》公众号 点击: 复制链接

近年来,民国大学渐成研究热点,原来多是教育学者关注的大学史,也吸引了大批历史学者的目光。在大学史研究者中,历史学者的兴趣往往是大学中的政争,教育学者关注的则是大学的治理,两者的关注点不同,关怀则颇有相近之处,即学术自由。在全球化的时代,研究大学争取、守护学术自由的历程固然可参与到与别国学者的对话中,但在南京国民政府时期,大学更为“在地”的问题恐怕是一党统治下的大学治理。

对于这一问题,学者关注最多的是持自由主义立场的校长,如胡适、竺可桢等与党治的博弈。[1]即便是对国民党元老蔡元培的研究,强调的也是其“循思想自由原则、取兼容并包主义”的一面。但民国肇造特别是南京国民政府成立以来,党员校长不在少数。他们有的是上任前即已入党,有的是上任后入党,有的是通过特许入党管道成批入党,有的则是老老实实奋斗而入,有的是普通党员,有的则位列中央执行委员,有的对自身的党员身份毫不在意,有的则极为重视在治理大学中贯彻“以党治国”的理念,如赖琏、程天放。[2]研究“以党治国”的南京国民政府时期的大学,而不研究党人校长,不关注党人如何治校,实难了解这一时期大学治理的全貌。本文试以赖琏治下的国立西北工学院、国立西北大学(为行文方便,以下有时简称“西大”)为例,讨论国民党一党统治下的大学治理,分析国民党人的大学理念及其实施。赖琏的独特之处在于,他曾兼长两校,其治下的西北工学院、西北大学包含了工学、理学、文学、法商等若干门类。通过对赖琏治理大学之道的分析,颇能一窥CC系国民党人对大学的看法。

1

赖琏出掌西北工学院事出偶然。西北工学院由原西北联合大学工学院(北洋工学院、北平大学工学院于1937年9月10日合并而成)、东北大学工学院、焦作工学院于1938年7月合组而成,原北洋工学院院长李书田为筹备委员会主任委员。[3]西北工学院成立后,校址设在陕西南部城固县的古路坝村。该村原有一规模宏大的天主教堂,矗立在一座山头上,四围群山环绕。教堂部分区域便成为学院的教学区。

自西北工学院成立以来,李书田便大权独揽,以“以北洋工学院的考试规章作为西北工学院的规章”[4],导致出现“三院对一院”的格局。[5]1938年12月29日晨,原北平大学工学院、东北大学工学院、焦作工学院学生联合发起驱逐李书田运动[6],李一怒之下带北洋学生离开古路坝,安顿在附近的左家湾,自己到南郑办事处,准备严惩带头闹事学生。筹备委员会其他委员主张息事宁人,双方相持不下。1939年1月26日,李书田奔赴重庆,寻求教育部的支持,而离开古路坝的北洋工学院学生则一路向南,试图按李书田的意旨,在四川恢复北洋工学院建制,但抵达川北广元后即被教育部派人截停。教育部不希望刚刚组建的西北工学院就此散掉,在李书田的建议下[7],陈立夫派李留美时的同学赖琏前往广元,劝解学生返校。经过谈判,赖答允他们回城固县后与其他三院学生分开上课[8],从而成功地把学生带回古路坝,陈立夫顺势让赖代理西北工学院院长。[9]

赖琏(1900—1983),字景瑚,祖籍福建永定,生于湖南长沙,1926年获美国康奈尔大学工学硕士学位,同年赴广州任国民党中央组织部干事,之后历任《中央日报》总编辑、南京市政府秘书长、湖南省党部特派员。1935年11月22日当选国民党第五届中央执行委员会候补委员,1937年2月11日递补为中央执行委员。

赖琏虽在1937年递补为中央执行委员,但自从辞去湖南省党部特派员后便成了“闲散中委”,“除每星期一参加纪念周外,成天和几个失业的知识分子游荡街头,或在小饭馆里谈天说地”。陈立夫以赖琏代替李书田,本属应急,但赖好不容易有此一展身手的机会,颇思有所作为。到古路坝后,赖琏吸取李书田的教训,非常注意北洋、北平、东北、焦作四院间的平衡,教务部门由前北平大学工学院教授潘承孝和前北洋工学院教授刘锡瑛共同负责,事务部门交给前焦作工学院院长张清涟,工程学术推广部则请前东北大学工学院院长王文华执掌,各系主任一仍其旧,不作更动。[10]

作为四所工学院合并而成的“大后方最完备的工科大学”,西北工学院不缺师资,缺的是经费。赖在晚年的回忆中曾深有体会地说:“万事离不了金钱,战时尤其觉得它的需要迫切。”[11]赖琏正是在争取经费方面展现出非同一般的能力,赢得师生的信赖。

1939年春,赖琏一到西北工学院,首先承诺补发教职员半年来的欠薪,之后使出浑身解数使教育部的经费得以“源源不断而来”。[12]1940年1月9日,赖琏致函陈立夫,以“经费困难”,无法继续办学为由,呈请辞职。[13]30余天后,教育部增拨西北工学院30000余元。[14]2月21日,赖琏故伎重施,再以经济困难为由请辞,教育部又在经常费外下拨“增班费15000元,增级费30000元,建设费50000元,研究费3000元,并另拨设备费30000元,廿八年度学生实习费15000元”,合计143000元,超过已核定的1940年度经费323000元的40%。[15]教育部要求赖琏“所请辞职一节,应毋庸议”,赖琏也便见好就收,未再坚持。6月,赖琏又乘陈立夫来陕南视察之机,当面请款,陈再允拨美金6000元作为图书购置费。[16]于是,赖琏的“信誉建立,学校的秩序完全恢复正常”。[17]在赖琏执掌校政的数年间,西北工学院教员更动相对较少,教学秩序一直比较稳定。

一俟站稳脚跟,赖琏便开始大力鼓吹工科学生也要有信仰。赖琏虽出身工科,却也热衷宣传主义。赖不仅担任过《中央日报》的总编辑,还曾一边在中央大学讲授热力学和内燃机原理,一边在中央政治学校讲授三民主义。[18]1940年6月10日,西北工学院举行成立以来的第二届毕业典礼,适在陕南视察的陈立夫出席。在陈大讲了一通“一个现代的工程人员,必先[有]坚定的信仰”后[19],赖琏紧接着告诫毕业生:我们为什么叫这个时代为大时代?四万[万]五千万同胞信仰一个主义,服从一个领袖,坚持一个国策,精诚团结,英勇抗战,粉碎了敌人的阴谋,奠定了胜利的基础;不但要驱除倭寇,光复河山;并且还要洗涤历史的耻辱,发挥民族的力量,建设三民主义的现代国家。这是大时代的意义,也是我们的信念,也正是我们的最高理想。他认为“四万[万]五千万同胞信仰”的三民主义,实“可谓集中西文化之大成,蔚为尽善尽美至高无上的政治准则”,呼吁学生“为了他所信仰的真理而追求,而奋斗,而成仁取义”,如此,“他的生活才有真正的价值,他的生命才有深刻的意义!”赖琏痛斥不信仰三民主义的人没有灵魂,而“没有灵魂的工程人员,究竟与行尸走肉有什么分别?”[20]

赖琏把“青年思想纳入三民主义之正轨”的重要手段是推进学校党务。1940年3月22日,国民党中央直属国立西北工学院区党部筹备委员会成立,全院共划分为8个区分部,5月选出区分部执行、监察委员。[21]1941年3月6日,区党部正式成立,赖琏当选监察委员,下辖党员141人。[22]区党部成立后,赖琏充分利用其中央执行委员身份,大规模介绍人入党。1930年5月通过的《特许入党办法》规定,“对党能做特殊之贡献者”,由中央执行委员二人以上介绍,再提请中央常务委员会通过即可办理入党手续。[23]赖琏便利用这一管道,成批介绍学生入党。据曾任西北工学院区党部执行委员的郑铸光回忆:赖琏在时,当分院一年级第二学期第一次月考即开始扩大党员,方法是训导主任黄其起〔弼〕通过先拉班代表、各同乡会负责人、各校友会的活动人物,然后由他们拉别人,都是甲种申请书(中央委员二人介绍)、交两张相片(二寸),介绍人栏空着交黄其起〔弼〕,赖签名送中央组织部。[24]1941年11月,西北工学院收到中央组织部寄来的500份甲种入党申请书。[25]由于在中央执行委员校长面前,师生入党“极为踊跃”,赖琏手中的入党申请书很快告罄。1942年9月,赖琏再向中央组织部索要400份甲种入党申请书[26],这400份申请书半年后又用完。[27]1943年3月,赖琏再函中央组织部秘书,追加500份申请书。[28]孙中山认为“以党治国”是“用本党的主义治国”[29],但在国民党的实际操作中,还是多表现为“以党员治国”[30],赖琏也不能免。

在积极推进学校党务,大力容纳“日益增多”的入党分子的同时[31],赖琏也着力加强学校训导工作,以抵制“异党宣传”,防止学生“受煽惑”。赖琏到西北工学院后,学院教务、事务部门负责人均从学院教授中产生,唯独训导机关负责人改用其带去的黄其弼。[32]1941年3月24日至4月2日,国民党第五届中央执行委员会第八次全体会议召开,赖琏领衔提《加强学校训导工作严防异党活动以期青年思想均能导入三民主义正轨案》,主张“慎重遴选训导主任”,并明确建议训导主任要么由教育部指派,要么由校长推荐。[33]

2

在赖琏治理下,西北工学院迅速走上正轨,这颇出乎陈立夫的意料。此时,几十里之外的西北大学,从其前身西北联合大学时代起便风波不断,“简直没有人想去做那个学校的校长”。[34]1942年初,陈立夫收到中统对西大代理校长陈石珍的分析报告后,判断陈已无法维持局面[35],决定就地取材,令赖琏兼长西北大学。

3月10日,行政院第554次会议通过赖琏为国立西北大学校长,仍兼西北工学院院长。[36]11日,当陈立夫把接长西北大学的决定通知赖琏时,赖没有立即应允,反而“不假思索,立即电请收回成命”。西北大学经费无着,赖如何敢贸然答应?赖深知,像他这种“闲散中委”,虽属CC骨干,却非最核心成员,从陈立夫口袋里要钱没那么容易。眼见教育部催促上任的电报一封接着一封,就是不见经费有着落,赖琏干脆连西北工学院院长职务也撂到一边,偕夫人到关中各地游玩去了,“西安城厢内外,以及潼关、华清池、宝鸡、庙台子等处,凡有名胜古迹的地方”,都有他们的游踪。陈立夫为了找到赖琏,甚至给胡宗南打电报,请其帮忙,并从旁劝说。同时,陈立夫保证“解决西大过去的积欠及今后的经费问题”,赖琏才回到城固。5月初,赖琏收到教育部拨来的经费,又见前来欢迎的西大师生络绎不绝[37],这才下定决心,“拟于五日扶病接事”。[38]

有了经费保障,赖琏做起事来底气十足,一面派发现金,调整教员薪俸[39],“清理旧债偿还积欠”,整顿学生贷金,规定贷金“审查不妨从宽”[40];一面改善教员学生的住宿条件,除了将全校房屋粉刷一遍,还向教育部申请拨款添建教职员宿舍及公共食堂。[41]

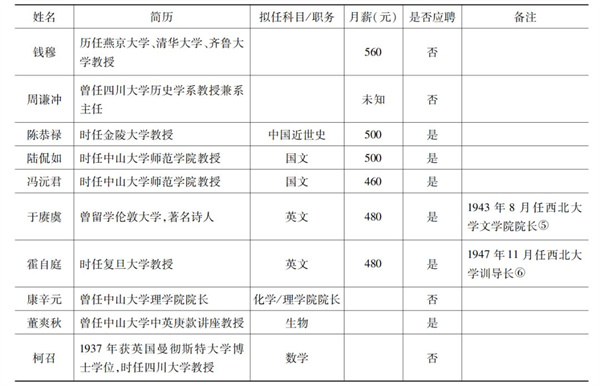

和西北工学院不同的是,西北大学缺的不仅是经费,还包括教员。由于自成立以来即纷争不断,大量教员陆续离职他就,特别是原北平大学、北平师范大学的名教授,到赖琏执掌校柄时已所剩不多。赖琏就职后面临的最大挑战就是聘请名教授,重塑西大声望,使其成为“名副其实的西北最高学府”。[42]钱穆首先进入赖的视野。1942年6月20日,赖琏与教务长杜光埙联名致电在齐鲁大学任教的钱穆,请其北上任教,并开出每月560元的高薪。[43]7月26日,赖琏又请四川省立图书馆馆长蒙文通从旁劝说。[44]钱穆虽最终未来,但次一级的名教授仍被赖琏延揽了不少。参见表1:

表1 国立西北大学1942年6—7月拟聘部分名教授简表[45]

不过,即便聘请教授,赖琏也颇注意其政治背景,聘请文科教授时尤其如此。赖琏认为,文科的价值,除了提供“改善社会的组织,可以加强政府的机构”的实用知识外,更重要的是能“倡导正确思想”“发扬民族精神”[46],因此,赖琏拟聘的文科教授中,首选自然是钱穆这样与国民党的文化观念接近者,甚至中国青年党的周谦冲也在计划之列,但绝不会有左翼知识分子,也不见自由主义者的身影。

在执掌两校期间,赖琏除了在聘请教授时注意其政治背景外,处理学生的手段也因其政治立场而大不相同。赖琏因驱李学潮而空降西北工学院,上任后首先面对的就是如何处理带头闹学潮的学生。教育部要求开除王有泽、林世昍、毛安民、王景哲、李道中、樊宝兰、奚彦肃7名为首学生,赖琏一面将林世昍、毛安民、王景哲、李道中、樊宝兰、奚彦肃6人从西北工学院除名,一面又设法介绍他们到交通大学唐山工程学院、重庆大学、复旦大学等校借读,王有泽因所学专业为西北工学院独有的纺织工程,无处可转,赖琏便将其留在古路坝附近,“予以自新之路”。1940年,赖琏动用私人关系,亲自致函陈立夫,最终使教育部同意恢复7人的学籍。[47]

驱李学潮虽然涉及学生众多,但与国共政争无关,赖琏自可充分展示其有教无类的教育家风度,面对左翼学生时,赖的手法就不一样了。

赖琏对西北大学及其前身西北联合大学的左翼活动早有耳闻。不过,赖接掌西北大学时,正值国共关系经历皖南事变后全面恶化,校外风声鹤唳,校内一片紧张。1942年春,中共西北大学支部派孟培华到宝鸡,与陕西省委派去的余士铭接头。余向孟传达陕西省委“荫蔽精干”的指示,具体包括:1942年毕业党员的组织关系停止转出,保留党籍,各回国民党区党政军机关学校潜伏,“打入牛魔王的肚子里去”,“同流不合污”,还允许参加国民党、三民主义青年团(以下简称“三青团”)。[48]暴露的或可能暴露的中共党员多已撤离,未暴露的也不再公开活动,中共的力量暂时隐退。挟区党部之力,接连挤走两任校长的理学院院长刘拓听到赖琏长校的消息后也灰心而去。[49]赖琏面临的局势要比之前任何一位常委、校长简单。

即便如此,赖琏还是不敢掉以轻心,上任西北大学校长第二天即对学生讲《安定第一纪律至上》,严厉指出“在国难中闹学潮”,实“为良心所不许,国法所不容”,明确表示:“不容许我的学生,受人利用,做人工具,供人牺牲。”[50]第二天,在与教职员的茶会上,赖琏要求教员不仅要教学,还要“卫道”,要“负起责任,转移风气,使彷徨歧路的青年,都能导入三民主义的正轨”。[51]一硬一软两篇讲演,矛头所向,直指中共地下党和左翼学生。

此时,中共地下党经过几次撤退,校内党员人数大为缩减,赖将搜索范围扩大到中华民族解放先锋队(以下简称“民先队”)的参加者。很快,赖就摸清在全校1100余名学生中,约100人参加过民先队。赖给每人发去一封信,要求他们不再干涉学校行政,或举行示威或罢课,赖保证他们得到读书的自由和个人的安全。[52]信由军事教官交给本人,同时还要求收到信的学生提交一篇自传和一张相片。中共地下党支部决定“自传可以交,相片最好拖延不交”。[53]一星期后,赖收到90多封回信,“几乎一致表示接受”“‘休战’意见”。[54]

形势越来越紧张,中共地下党支部决定李诚、桂奕仙、祁东海、孙家箴、白诗甫、刘畴仿6人不参加毕业典礼,毕业考试结束后即离校。不料,他们的行动还是慢了一步,6月8日白天,李诚、桂奕仙在法商学院门口被捕,党支部不得不马上行动,通知其余4人连夜离开城固。[55]8月,李诚、桂奕仙被押送到西北青年劳动营。[56]1942年夏后,中共地下党支部(包括西北大学、西北师范学院、西北工学院)党员人数从鼎盛时期的100余人骤降到10余人。

锋芒所及,教师也不能幸免。中文系教授杨慧修[57]有时在课堂上讽刺国民党,俄文教授徐褐夫“常在课堂上骂那些坏人”,都收到鄂陕甘边区警备司令部司令祝绍周的警告信,称“台端在课堂上常有反动言论,实属不当”。[58]文学院原院长马师儒回陕北奔丧后,“于陕北边区各机关团体欢迎会席上发表《返边前及反梓后观感》,赞扬边区艰苦精神”,就被视为“为奸党大事〔肆〕宣传”。不过,马师儒到底是老资格,赖琏也不便直接下手,当教育部训育委员会发函请赖“转致马院长特予注意,俾免为奸党夸张煊染而致淆乱视听”时,赖琏批示“将此函抄送马先生,不加任何考语”。[59]

此后数年间,西大左翼学生再未有大规模活动。直到晚年,赖琏还得意地说:“从那时起,在我任内三年多,西大从来没有发生过一次学潮。”[60]赖不许学生“受人利用,做人工具”,受其利用,做国民党的工具则欢迎之至。

3

要彻底安定校园,赖琏还得解决一直困扰西大的党团纠纷和党内派系纷争。国民党、三青团在西北联合大学、西北大学的基层组织向以内斗而闻名,中共力量减少后,党与团、党内的CC系与朱家骅系没有了后顾之忧,内斗更为盛行。赖琏兼掌西北大学后,力图借助陈立夫的支持,一举统一校内党团领导权、压制派系斗争,彻底解决西大长期内耗的局面。

统一党团相对简单。赖琏在1941年参加国民党五届八中全会时即领衔提案“关于党务工作,在任何学校内,不得同时有两个对峙之团体”,“专科以上学校如已成立区党部及青年团者,则教职员划入区党部,学生划入青年团,青年团应受党部之指导”。[61]在西北工学院期间,赖以国民党中央执行委员之尊,扶持党部,压制得三青团动弹不得。西北大学分团部筹备处成立两年多后,西北工学院不仅不见筹备处的踪影,甚至团员活动也不得不秘密进行,令新加入的团员大惑不解,直到赖接到兼长西大的命令后,中央团部直属西北工学院分团部筹备处才得以设立。[62]兼长西北大学后十几天,赖琏即着手统一党团指挥权。1942年5月22日,陈立夫致函国民党中央组织部部长朱家骅:

顷接国立西北大学校长赖景瑚兄来电,称西北大学党务团务向多纠纷,为整顿起见,统一指挥实为先决条件,希望得负完全责任,以期为党团有所尽力云。查赖同志所述颇关重要。西北大学之能否彻底整顿,有赖党团之助力者甚多,彼为中央委员而兼校长,中央似宜予以信任,盖此不特可使党团运行趋于一致,以充分发挥指导之效,且亦能根绝异党乘隙利用之机。[63]

六天后,朱家骅不客气地回绝了陈立夫的陈情:

赖兄系中央委员,对下级党部随时随地均可予以指导,且弟对渠向极钦重,西北区各大学党务曾请其就近指导与视察。渠上次在渝时尚以代为照料西北各校党务相恳。至其电中所谓西北大学党务团务向多纠纷,为整顿起见,应先统一指挥,希望得负全责云云,不知其意如何?因各校党部只可依照法规办理,即其前主持之西北工学院与天放先生持之川大及孟余先生持之中大等,亦均如此。至团则别有组织系统也。[64]

赖琏在朱家骅那里碰壁后不到五个月,国民党中央执行委员会常务委员会(以下简称“中常会”)替其找到解决办法。10月5日,中常会第212次会议通过《中等以上学校党务团务训导军训会报办法》,要求各学校校院长每周召集学校党部书记(或筹备员)、团部主任(或书记)、训导长(或主任)、军训主任教官开会一次。[65]这个办法赋予校长协调党团的权力,部分实现了赖琏统一党团指挥权的目标。

解决国民党内CC系和朱家骅系的纷争就没那么容易了。赖琏由于身兼中央执行委员,更是CC系重要人物,因此,新的任命公布不久,国民党西大区党部就派人到西北工学院表示欢迎。不过,就在赖琏就职前后,西大区党部内部发生了微妙的变化,朱家骅系的施宏勋崭露头角。

1941年9月,法国南锡大学法学博士施宏勋辞去考试院考选委员会秘书,受聘为西大法律系教授[66],讲授民法[67],数月以来,口碑良好。1942年2月,施宏勋被陈石珍提升为代理法律系主任。[68]一俟站稳脚跟,施宏勋便致函朱家骅,报告“西大党部向为私人所御用,造成系统,排斥异己,党团对立,学校风潮实源于斯”,建议“由中央指定干员”整理西大区党部,使“党部能入正轨”。施宏勋书此函时,正值刘拓挟区党部之力与陈石珍斗法而两败俱伤之际,中央组织部派来视察陕南区党务的周慕文也刚刚离去。与周慕文的交谈激起施的一片雄心,使施看到一展抱负的机会。施观察到“西北不乏干练有为之士”,只不过不满被连年卷入恶斗,处于“彷徨苦闷”之中。施自信,如“党部能入正轨”,这些人“自可尽量吸收”,造福党国。[69]大概是受到施函的鼓舞,朱家骅在一个月后的回函中明确提议,“拟以足下为书记长”,“极盼放手做去,务使早上轨道,以立西大之党基”,甚至畅想“员生之中凡真正优秀分子具〔俱〕入党,则党部健全,自能领导团矣”。[70]

然而,西大区党部的复杂程度还是超过一介书生施宏勋的想象。刘拓虽怅然而去,区党部却还在“拥刘拓”的数学系主任、河北人赵进义手里。赵1930年即任北平师范大学数学系主任[71],在理学院根基本已极深,多年来还利用自己的身份,竭力为河北籍学生争取利益,在西大培植起一批河北子弟兵。[72]刘拓一走,赵进义成了西大区党部当仁不让的领袖。

中央组织部改组西大区党部的命令5月初即下发,但到西大后即被赵进义扣留[73],直到5月底,施宏勋还未见到朱家骅允诺的任命书。施本以为请得尚方宝剑,便可天下景从,孰料西大区党部自刘拓起,便已公器私用,此时又成为赵进义手中的工具,党部虽直属中央,中央组织部部长朱家骅却鞭长莫及。这种情况下,校长的态度显然至关重要。施宏勋意识到这一点,建议朱家骅委赖琏以“西大区党部整理委员会指导员”之职,“以利进行”。[74]朱虽未同意给赖指导员名义,还是去函请赖对区党部工作“就近加以指导”。[75]赵进义自然也明白其中关窍,也在积极“利用小组织意识包围学校当局”。[76]

赖琏的天平毫无疑问地倾向同属CC系的赵进义一边。施宏勋虽终于得以奉令整理西大党务,赖琏却对“党部多方加以牵制”。施宏勋奋斗两月有余,“终觉独力难支”。[77]1942年8月后,施选择离开城固,朱家骅的据点被拔除。次年1月,中央组织部同意杨宙康、王文华、袁明道为区党部整理委员,西北大学区党部的派系之争暂时消除,又成为CC系的根据地。[78]

等一切布置停当,校政大权已牢牢掌握在手,赖琏又展现出教育家的气度。

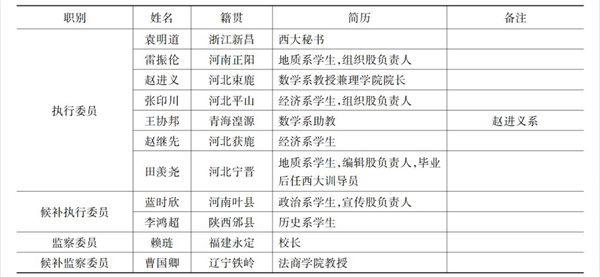

1942年年中,朱家骅的爱将、中山大学教务长董爽秋刚被解聘[79],朱即向赖琏力荐,赖不仅一口应允,而且主动提出聘董为西大生物系主任。[80]董爽秋1943年8月到西大后[81],身在重庆的赖琏还专门打电报回校,为董说好话。董的到来显然抢了西大旧人的饭碗,因此到城固不久,董就发现西大“不特设备简陋,且人事亦极复杂”,西大旧人“把持地盘”,排斥新人现象极为严重。[82]董爽秋是“宁为知己死,不愿狗苟生”的人[83],进取心、派系意识都比施宏勋强得多。一到西大,董就致函朱家骅,力陈西大战略地位的重要,“西北五省只此一间大学,将来党政学各界负责人士、无不赖此大学以为其人才出产地”,强烈建议朱家骅及早布局。[84]这就和理学院院长赵进义迎头撞上了。[85]此时,赵进义的地位仿佛当年的刘拓。赖琏稳住西大局面后即有抽身而去之意,又加以身兼中央执行委员,1942年底起频繁往返于城固、重庆之间,在校时间不多。[86]1943年6月14日,西大区党部选出第三届执监委员,赖琏的得力助手袁明道虽是区党部书记,赵进义及其学生、河北子弟兵却在人数上占有优势[87](参见表2)。1943年12月,赖琏决定不回城固,教务长杨宙康任代理校长,但杨“不得校内一般人之信仰”[88],根深叶茂的赵进义实际成为西大的重心。

表2 国立西北大学区党部第三届执监委员简况表[89]

1944年3月,袁明道离开西大,区党部书记一职也落入赵进义之手。[90]董爽秋要扩张朱系地盘,首先要过赵进义这一关。

赵进义代理区党部书记一个多月后,西大区党部迎来第四届执监委员的换届选举大会。这次选举对双方都是关键一役。对董爽秋来说,一旦成功掌握区党部,手中就多了一个笼络师生、扩张朱系势力的合法政治工具。对于赵进义来说,万一失去区党部这个跨院系的工具,就没有了和中央党政部门博弈的资本,成为西大共主的可能性大大降低。[91]因此,双方都下足了功夫。选前,区党部登记党员,全校24个区分部辖党员500余人。[92]5月6日,西大区党部举行改选大会,中央组织部电令董爽秋为监选人。[93]董唯恐赵进义一派的人浑水摸鱼,提出“按区分部唱名验证”的办法,即“每一区分部之同志经点名领票、选举验证以及监选人盖章等手续”,方可投票选举。这引起赵系人马的极大不满,会场乱成一团,选举大会未出结果即草草收场。[94]此后,中央组织部指定成立西大区党部整理委员会,区党部之名再未恢复。[95]

这次选举与其说是CC系与朱家骅系的对决,不如说是西大元老赵进义的保卫战。董爽秋在事后上陈立夫一长函,怒斥赵进义一手导演了换届大会的闹剧[96],指桑骂槐之意明显。而实际上,赵进义既非陈立夫夹袋中人,也未如刘拓那样主持过CC系的活动,在CC系中实处边缘地带。对于赵进义来说,西大区党部无非是巩固、扩大其影响的一种工具。

党员师生拥戴赵进义,除了赵的资历、声望外,也与他们害怕变革大有关系。战争年代,本来就是“一动不如一静”,西大又地处偏僻,一旦董爽秋掌握区党部,再借此登上校长的宝座,不免要有解聘情事发生,旧人们的生计自然大成问题。近年来,抗战时期国民党在大学校园的恶斗吸引了众多学者的目光,学者通常从派系斗争的角度予以诠释。从全国范围来看,此种说法大致不差,但具体到西北大学,情形可能略有不同。西大区党部的内斗,部分是生存竞争。

此时的赖琏,已经脱离苦海,在重庆参加国民党五届十二中全会,10月14日起,还临时客串了十几天教育部常务次长。赖琏将其一生事业概括为“办党、办报、办学”6个字。对于办党,赖说自己是“国家大失败中的小失败者”,办报也“谈不上甚么建树”,唯对办学感到“很自慰”。确实,在1937年9月10日国立西安临时大学成立至1949年国共鼎革的12年间,只有赖琏长校的一年半时光,西大风平浪静。在战时西北联合大学各位常委、西北大学各位校长中,也只有赖琏在忆及西大时,称之为“最愉快的回忆”。[97]

对于中共地下党和左翼师生来说,赖琏的到来,非但不是愉快的回忆,反而是噩梦的开始。大量左翼师生被警告,数名中共地下党员被抓,李诚、桂奕仙还被关入西北青年劳动营“施以精神与肉体之奴役”[98],上午被灌注“总裁言论”,下午参加重体力劳动或做军事操,劳动中还不发工具,美其名曰“双手万能”,两人几次濒临死亡边缘。[99]赖琏在回忆录中称,办教育不能靠“军警保护”,否则便失掉“为人师表”的资格。实际上,赖琏曾主动致函鄂陕甘边区警备司令部,请其侦查学生中有“左倾色彩者”。[100]这样的“为人师表”,既没有保证学生的言论自由,也没有保护学生的人身自由,给学校带来的只是国民党一党独裁下的表面安宁而已。

结论

早在1924年国民党第一次全国代表大会后不久,就有学生上书孙中山,呼吁“以党治校”[101],南京国民政府成立后,也在各级学校开设层次分明的党义课程[102],但“以党治校”的大量涌现,还是全面抗战爆发陈立夫执掌教育部以后的事。以中央执行委员之尊同时担任两所国立大学校长的赖琏,可谓执行“以党治校”理念的典范。

在执掌两校期间,赖琏因其中央执行委员、CC系骨干的身份,不仅直通陈立夫,还把区党部完全掌握在手中,因而要钱有钱,要人有人,“没有群众”的外来户校长,借助党派组织,有了一批忠实的拥护者,可以顺畅地推行其治校理念。

就职西北大学校长后的第三天,赖琏在全体教职员面前宣布自己的治校理念:“在三民主义的最高信仰下,注重人格陶冶,加强管训工作,倡导学术精神”,一言以蔽之,即是“教学与卫道”。[103]既要教学,又要卫道——三民主义之道,是赖琏这样的CC系国民党人对大学的想象。赖琏执掌西北大学数月后即对其在西北大学、西北工学院的讲演稿亲加整理,以《教学与卫道》为名出版,也从侧面印证了“教学”与“卫道”兼顾正是赖琏的“大学的理念”,这与以“学术自由”为核心的西方大学理念相当不同,实质上还是“以党治校”。需要指出的是,同为“卫道”,面对不同的学科,赖琏采取的方法也不尽相同,在西北工学院这样的工科院校,赖琏只需“布道”即可,而在西北大学这样文科强势学校,由于“师生比较好活动,而有深厚的政治兴趣”[104],就要“卫”字当头。

面对赖琏打包处理的“教学与卫道”,西北工学院、西北大学师生公开反对的并不多,这一方面固然与皖南事变后中共地下党的被迫收缩有关,恐怕也有赖琏恢复了两所大学久违的教学秩序的因素。不惟不反对,事实上,赖琏的主张还颇受欢迎,尤其是中央执行委员当入党介绍人,反响热烈,这揭示出抗战时期的“以党治校”有其生存的土壤。但这样的生存空间又是脆弱的,“以党治校”之能否实施,端赖校长的资源、人脉、能力等非制度化因素,一旦强人离开,一切恢复原貌,“党”不仅无法治校,反倒再次成为乱局之源。

注释

[1] 最新的研究见何方昱《训导与抗衡:党派、学人与浙江大学(1936—1949)》,上海人民出版社2017年版。该书既研究竺可桢与党治的博弈,也关注浙大“保持中立抑或与当局较为亲近”的学人。

[2] 对程天放的开创性研究见王东杰《国家与学术的地方互动——四川大学国立化进程(1925—1939)》第4章,生活·读书·新知三联书店2005年版。最新的研究见肖如平《程天放与国立四川大学易长风潮——以〈程天放日记〉为中心的考察》,《晋阳学刊》2017年第5期。

[3] 详见陈钊《陈立夫与西北联大的改组》,《民国档案》2015年第3期。

[4] 马恩春:《抗日战争初期的北洋工学院》,左森主编:《回忆北洋大学》,天津大学出版社1989年版,第91页。

[5] 潘承孝:《抗战时期的西北工学院》,《抗战时期的汉中》,汉中市政协文史资料委员会1994年编印,第124—125页。不只潘承孝觉得李书田独断专行,西北工学院筹备委员会、西北大学校长胡庶华也认为:“筹备主任李书田个性太强,故各筹委均裹足不前。”参见《胡庶华致朱家骅函》(1939年1月7日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/340,第6—7页。

[6] 《李书田致陈立夫电》(1938年12月31日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/5,第2、90—92页。

[7] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,台北,传记文学出版社1980年版,第155页。

[8] 马恩春:《抗日战争初期的北洋工学院》,左森主编:《回忆北洋大学》,第91页。

[9] 李书田离开西北工学院后,陈立夫先后以陕西省建设厅前厅长雷宝华、西北大学校长胡庶华代理筹备委员会主任。1939年2月28日,教育部聘北洋工学院毕业的秦瑜为院长,在秦未到任前,以赖琏为代理院长。但实际上秦一直未到任。参见《陈立夫致胡庶华张北海电》(1939年1月28日)、《教育部致胡庶华电》(1939年2月6日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/5,第140、144页;《令知撤销筹委会并聘任赖琏为代理院长仰电知负责人员办理接收》(1939年2月28日),新北,“国家发展委员会档案管理局”藏,教育部档案,A309000000E/0027/143.10-29/0001,第24页。

[10] “闲散中委”系陈诚的发明,用来讥笑没有实职的中央执行委员。此段引文参见《呈为具报到院办公启用关防暨开课日期与人事调整各情形检同印模祈鉴核备查由》(1939年4月19日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/2/74,第3页;赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第153、155、201页。

[11] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第212页。

[12] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第200页。

[13] 《教育部指令》(1940年2月3日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/216,第25页。

[14] 《教育部训令》(1940年2月26日),《教育部公报》第12卷第4期,1940年3月31日,第5页。

[15] 《教育部指令》(1940年3月5日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/216,第33—34页。

[16] 《在进行中本院之建设与革新》,《西工友声》第1卷第1期,1940年10月,第6页。

[17] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第200页。

[18] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第131页。

[19] 《陈部长对本院第二届毕业生训词》(1940年6月10日),《西工友声》第1卷第1期,1940年10月,第2页。

[20] 赖琏:《工程人员的责任,信仰,与修养——赖院长对西北工学院二十九年班毕业同学训词》(1940年6月10日),《教学与卫道》,国立西北大学出版组1942年印,第16—18页。

[21] 《区党部成立》,《西工友声》第1卷第1期,1940年10月,第8页。

[22] 《西北工学院区党部选举结果》(1941年3月6日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/321,第58页。

[23] 中国第二历史档案馆编:《中国国民党中央执行委员会常务委员会会议录》(11),广西师范大学出版社2000年版,第425—426页;李云汉主编,林养志编辑:《中国国民党党务发展史料:组织工作》上册,台北,中国国民党党史会1993年版,第161页。

[24] 姚穆:《国民党组织摘要》(1956年2月),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/304,第20页。郑铸光的回忆部分有误,担任过西北工学院训导处主任的是黄其弼,而非黄其起。黄其弼1939年3月随赖琏一起到西北工学院。黄其起则是同年10月才到,1940年3月任国民党中央直属国立西北工学院区党部筹备处筹备员,与黄其弼并非同一人。参见《区党部成立》,《西工友声》第1卷第1期,1940年10月,第8页;《国立西北工学院二十八年度教职员名册》,陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/2/74,第171页。

[25] 《西北工学院致中央组织部函》(1941年11月20日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1//321,第32页。

[26] 《赖琏致中央组织部函》(1942年9月8日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/321,第41页。

[27] 朱家骅系的西北大学法律系教授施宏勋观察到赖琏“最近更复利用中央直接入党办法,不择对象,吸收大批党员”。见《施宏勋致朱家骅函》(1942年7月15日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第32页。

[28] 《赖琏致庞镜塘等电》(1943年3月13日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/321,第44页。由于赖琏身负指导西北大学、西北工学院、西北师范学院、西北医学院党务之责,故这1000余份入党申请书应该并非全用于其执掌的西北工学院和西北大学。

[29] 孙中山:《在广州中国国民党恳亲大会的演说》(1923年10月15日),尚明轩主编:《孙中山全集》第7卷,人民出版社2015年版,第459页。

[30] 参见陈钊《国民党党化教育制度研究(1924—1937)》,西北农林科技大学出版社2014年版,第133页。

[31] 《赖琏致庞镜塘等电》(1943年3月13日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/321,第44页。

[32] 《呈为具报到院办公启用关防暨开课日期与人事调整各情形检同印模祈鉴核备查由》(1939年4月19日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/2/74,第3页。

[33] 《国民党第五届中央第八次会议通过的加强学校训导以期青年思想导入“正轨”案》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第5辑第2编,“教育”(1),凤凰出版社2010年版,第222—223、225—226页。

[34] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第198页。

[35] 《关于西北大学校长陈石珍氏对校务措施失当之种种情形报告》(1942年1月15日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,五/5629,第245—249页。陈石珍1940年10月起任西北大学代理校长。参见《教育部令》(1940年10月30日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,五/2553(1),第65页。

[36] 《陈立夫致赖琏电》(1942年3月11日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,五/2553(2),第12页。

[37] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第204—205、216—217页。1942年4月8日,赖琏出现在胡宗南府上。参见胡宗南著,蔡盛琦、陈世局编辑校订《胡宗南先生日记》上册,1942年4月8日,台北,“国史馆”2015年版,第121页。

[38] 《赖琏致陈立夫电》(1942年5月2日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,五/2553(1),第163页。

[39] 《三十年度第二次校务会议纪录》(1942年5月11日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/3/443,第45页。

[40] 《国立西北大学训导谈话会议纪录》(1942年9月9日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/3/399,第86页。

[41] 《三十年度第三次校务会议纪录》(1942年6月29日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/3/443,第48—51页。

[42] 赖琏:《安定第一纪律至上——国立西北大学赖校长就职时对全体学生讲词》(1942年5月6日),《教学与卫道》,第3页。

[43] 《赖琏杜光埙致钱穆电》(1942年6月20日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/5/177,第117页。

[44] 《赖琏王文华杜光埙致蒙文通电》(1942年7月26日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/5/177,第45页。

[45] 《赖琏致段子美电》(1942年7月11日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/2/102,第134页;《赖琏致霍自庭电》(1942年7月11日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/2/102,第138页;《赖琏致康辛元电》(1942年7月18日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/5/177,第105页;《赖琏致程天放电》(1942年7月22日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/5/177,第35页;《赖琏致陆侃如冯沅君电》(1942年7月26日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/5/177,第48页。

【小编按:表1中注释⑤的资料来源是《奉谕杨教务长辞文学院代理院长兼职照办聘于赓虞兼任文学院院长希查照》(1943年8月9日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/2/109,第96页。表1中注释⑥的资料来源是《国立西北大学校长办公室启》(1947年11月6日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/3/403,第65页。原件无年份,此据内容判断。】

[46] 赖琏:《负继往开来的使命,做顶天立地的国民》,杨德生主编:《西北大学教育理念文选》,西北大学出版社2004年版,第47页。

[47] 《呈请恢复筹备时期学潮开除学生王有泽等七名学籍并核定该生等借读时由何校发给毕业证书祈鉴核示遵由》(1940年5月24日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/5,第132、135页;《陈立夫致赖琏函》(1940年1月11日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/5,第157页。

[48] 祁鹿鸣、白诗甫等:《中共西北大学地下党支部的战斗经历》,《西北大学校史资料汇编》第1辑,西北大学校史编写组1987年编印,第24页;年丰:《革命的理想信念是我一生的动力》,王周昆主编:《西北大学英才谱》第3辑,西北大学出版社1997年版,第168页。

[49] 《赖琏致陈立夫电》(1942年5月11日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/2/97,第63页。

[50] 赖琏:《安定第一纪律至上——国立西北大学赖校长就职时对全体学生讲词》(1942年5月6日),《教学与卫道》,第3页。

[51] 赖琏:《教学与卫道——国立西北大学赖校长就职时对全体教职员讲词》(1942年5月7日),《教学与卫道》,第3页。

[52] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第210页。

[53] 郗藩封:《我与西北大学》,王周昆主编:《西北大学英才谱》第3辑,第224页。

[54] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第219页。

[55] 祁鹿鸣、白诗甫等:《中共西北大学地下党支部的战斗经历(1940—1943)》,《西北大学校史资料汇编》第1辑,第25页。祁鹿鸣即祁东海。

[56] 赵弘毅、程玲华主编:《西北大学大事记》(修订本),西北大学出版社2002年版,第194页。

[57] 即杨晦,后任北京大学教授。

[58] 李毓珍:《我和西北大学》,《西北大学校史资料汇编》第1辑,第74页。

[59] 《教育部训育委员会致赖琏函》(1942年10月6日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/1/11,第53页。

[60] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第210页。赖琏任职西北大学两年有余,除去杨宙康任代理校长的时间,实际只有一年多。此处的“三年多”有误。

[61] 《国民党第五届中央第八次会议通过的加强学校训导以期青年思想导入“正轨”案》(1941年4月1日),《中华民国史档案资料汇编》第5辑第2编,“教育”(1),第222页。

[62] 《王济棠写西工三青团的材料》、《王济棠历史(1918—1951.6)》,陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/304,第75—77、85页。王曾任三青团中央直属西北工学院分团部筹备处书记。

[63] 《陈立夫致朱家骅函》(1942年5月22日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第11—13页。原件无年份,此据内容判断。

[64] 《复陈部长》(1942年5月28日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第14—15页。

[65] 《中等以上学校党务团务训导军训会报办法》(1942年10月5日),广东省档案馆藏,国立中山大学档案,020/003/14/012-013,第12—13页。

[66] 《国民政府公报》渝字第406号,“令”第2页,国民政府文官处印铸局、秘书处等编:《中华民国国民政府公报》第163册,台北,成文出版社有限公司,出版时间不详,第278页;北冈正子等编:《许寿裳日记(1940—1948)》,1941年9月16日,台北,台湾大学出版中心2010年版,第118页。

[67] 施宏勋:《自序》,《继承法新论》,国立西北大学法律系1943年印。

[68] 《聘书》(1942年2月28日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/2/99,第69页。

[69] 《施宏勋致朱家骅函》(1942年4月6日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第6页。王奇生认为“造成系统,排斥异己”八个字指的是赖琏。(王奇生:《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》,社会科学文献出版社2010年版,第239页)此说恐不确。施宏勋写此函时赖琏尚未到西北大学任职,赖是此函发出后的一个月,即5月5日才到校视事,故无法“造成系统”。如注意到施函中有“向为”二字和“学校风潮实源于斯”一句,则可断定施函中“造成系统,排斥异己”所指,应非赖琏,而是理学院院长刘拓。参见陈钊《“没有群众”:胡庶华与战时西北大学校政》,《抗日战争研究》2017年第3期。

[70] 《复施宏勋》(1942年5月4日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第8页。

[71] 李仲来主编:《北京师范大学数学科学学院史1915—2009》,北京师范大学出版社2009年版,第12页。

[72] 还在北平时期,北平师范大学的“河北帮”即人所共知。参见牛道一《牛道一回忆录》,《商丘文史资料》第3辑,商丘市政协学习文史委员会2004年编印,第111页。

[73] 《施宏勋致朱家骅函》(1942年7月15日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第30页。

[74] 《施宏勋致朱家骅函》(1942年5月30日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第19—20页。

[75] 《朱家骅致赖琏函》(1942年6月12日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第21页。

[76] 《施宏勋致朱家骅函》(1942年7月15日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第30页。

[77] 《施宏勋致朱家骅函》(1942年7月15日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/06/347,第32—33页。

[78] 《中国国民党中央执行委员会常务委员会会议录》(36),第279页。

[79] 《董爽秋致朱家骅函》(1942年10月1日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/23/656,第21页。董在该函中称其于1942年9月8日离开中山大学。

[80] 《朱家骅致董爽秋函》(1942年10月13日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/23/656,第24页。

[81] 《国立西北大学一九四三年教职员名册》,陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/2/214,第85页。

[82] 《董爽秋致朱家骅函》(1943年12月25日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/23/656,第30—31页。

[83] 董爽秋:《感怀》,《董爽秋教授百年诞辰纪念文集》,董爽秋教授百年诞辰纪念会组委会1996年编印,第21页。

[84] 《董爽秋致朱家骅函》(1943年12月25日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/23/656,第32页。

[85] 赵进义1943年12月6日升任理学院院长。参见《聘赵进义教授为理学院院长兼数学系主任聘曹国卿教授为法商学院院长兼经济系主任由》(1943年12月6日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/2/71,第74页。

[86] 详见《西工院长赖琏因公赴渝及出席国民党中央七至十一中全会与有关单位之来往函电及校内布告》,陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/216;赵弘毅、程玲华主编:《西北大学大事记》(修订本),第195—196页。

[87] 中共也注意到西大有一个“河北派”。参见王维琪〔祺〕《关于西北学生运动的报告》(1946年9月20日),共青团中央青运史工作指导委员会等编:《中国青年运动历史资料 1942—1946》第16集,中国青年出版社2002年版,第595页。

[88] 《董爽秋致朱家骅函》(1943年12月25日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/23/656,第31页。

[89] 《为据国立西北大学区党部呈请发给该部执监委员当选证明书转请查核颁发由》(1944年4月17日),台北,中国国民党文化传播委员会党史馆藏,会议记录,会5.3/230.9;《国民党西大区党部》(1956年6月),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/1/196,第1—2页;《中统西京市名册》,陕西省档案馆藏,国民政府军事委员会陕西调查统计室档案,50/3/17,第14页;《国立西北联合大学旅台校友通讯录》,台北,国立西北联合大学校友会1981年编印;陕西省档案局(馆)编:《国立西北联合大学档案史料选编》下册,西北大学出版社2018年版,第1025、1027、1031页。

[90] 《赵进义致朱家骅函》(1944年5月13日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/23/427,第4页。

[91] 1944年3月中旬,西大部分学生致电陈立夫,请求撤换代理校长杨宙康,“遴选德高望重之教育界资深名流来长本校”。环顾此时的西大,堪称“德高望重之教育界资深名流”者,不过赵进义、马师儒等寥寥数人。参见《为代校长杨宙康资历学识不负众望请取消其代理校长职另遴德高望重者来长本校》(1944年3月18日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,五/5629,第344—348页。

[92] 《中国国民党国立西北大学直属区党部所属党员名册》(1944年5月5日),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/1/4,第1—62页。

[93] 《董爽秋致陈立夫函》(1944年7月27日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,五/5629,第341页。

[94] 《赵进义致朱家骅函》(1944年5月13日),台北,中研院近代史研究所档案馆藏,朱家骅档案,301/01/23/427,第5页;《董爽秋致陈立夫函》(1944年7月27日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,五/5629,第341页。

[95] 《西北大学区党部会议纪录》(1944年10月),陕西省档案馆藏,国立西北大学档案,67/1/196,第2页。

[96] 《董爽秋致陈立夫函》(1944年7月27日),中国第二历史档案馆藏,教育部档案,五/5629,第340—343页。

[97] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第165、215页。

[98] 毛泽东:《向国民党的十点要求》(1940年2月1日),《毛泽东选集》,人民出版社1991年版,第723页。

[99] 李可风:《十年血雨腥风 半生地下战斗——回忆革命战争年代的白区活动》,任保平主编:《西北大学经济管理学院院史及院友回忆录》,西北大学经济管理学院2012年印,第436—445页。李可风即李诚。

[100] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第199页;《赖琏致鄂陕甘边区警备司令部公函》(1940年5月1日)、《鄂陕甘边区警备司令部公函》(1940年5月8日),陕西省档案馆藏,国立西北工学院档案,61/1/5,第146—148页。

[101] 《以党治校之主张——邓汉钟上孙总理书》,《广州民国日报》,1924年7月11日,第6版。

[102] 《南京国民政府公布各级学校增加党义课程暂行条例》(1928年7月30日),《中华民国史档案资料汇编》第5辑第1编,“教育”(2),第1073—1075页。

[103] 赖琏:《教学与卫道——国立西北大学赖校长就职时对全体教职员讲词》(1942年5月7日),《教学与卫道》,第4—7页。

[104] 赖景瑚:《烟云思往录——赖景瑚回忆》,第164页。

来源:《抗日战争研究》2019年第2期

作者陈钊,南京理工大学马克思主义学院副教授

责任编辑:钟思宇 最后更新:2022-10-14 15:13:02

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号