姜涛 | 中共抗日根据地的民兵、自卫队——以太行根据地为例

2022-10-19 14:44:44 来源:《抗日战争研究》公众号 点击: 复制链接

内容提要

太行根据地1941年前正规军思维较强,民兵、自卫队发展缓慢。1941年转入对日持久作战后,太行根据地便逐渐转变思路,加强民兵、自卫队的工作。民兵、自卫队的动员与组织体现着基层中共权力架构中军事、生产与阶级斗争的有机结合。人民武装事实上成了根据地权力结构的一部分。通过民兵、自卫队这座“桥梁”,中共可以更加稳固地掌握基层政权。抗战末期,随着日军颓势日显,太行根据地的民兵、自卫队逐渐从战略防御性的、分散的转变为具有进攻性、半集中性与战勤性等特点的武装力量,开始了由抗战向为国共内战准备的转型。

关键词

太行根据地;民兵;自卫队;动员组织

抗战八年,中共的军事与政权力量迅速发展。军事力量是中共得以在与日伪军、国军乃至土匪的对抗周旋中生存下来的关键因素。尽管如此,无论与日军还是国军相较,中共军队的规模、正规化程度等都相去甚远。但是,中共武装有其独特的一面,即正规武装只是其军事力量的一部分。除八路军、新四军外,中共还掌握有地方武装、游击队与大量不脱离生产的民兵、自卫队(抗战后期统称“人民武装”)。[1]在理论上,根据地内16岁至55岁的村民皆应编为一般自卫队或妇女自卫队[2]队员,实际则无法达到真正的“全民皆兵”。[3]在民兵出现前,除一般自卫队外,较巩固的根据地(如晋察冀、太行)还有自卫队的骨干——青年抗日先锋自卫队与模范自卫队。这两种自卫队规定由符合年龄要求的村民“自愿”加入,人数较少。[4]一般自卫队主要任务是维持根据地内治安,担任抗战勤务,而青抗先、模范队则进行独立自主的作战或配合主力作战。[5]1939年9月,晋察冀根据地第一个提出组织民兵,将之前的青抗先、模范队纳入到民兵组织中。[6]名称的变化有显著的意义,将“自卫”提升为“兵”,不仅能突出军事性质,明确民兵与一般自卫队“战斗”与“勤务”的分工,还能更有效地动员自卫队骨干分子加入地方武装与主力部队,为志愿兵役制向义务兵役制的转变打下基础。[7]

不过,虽然统一了名称,但此时青抗先与模范队在组织上依旧独立。模范队一般由农救会掌握,青抗先则属青救会。另外,一般自卫队亦属农救会,妇女自卫队则属妇救会。直到领导各级人民武装抗日自卫委员会[8]成立,才将各群众组织(农救会、青救会等)对民兵、自卫队的领导权集中。此后,民兵、自卫队的管理与军事指挥分别由各级武委会和各级队部负责,各救会基本只发挥动员机关的作用。[9] “青抗先”与“模范队”两词也不再于文件中出现。

在革命史的表述中,民兵、自卫队是民众自觉起来抗击侵略者的武装力量。他们不仅作战英勇果敢,而且主动向党靠拢,具有一定的政治觉悟。然而,对于广大普通群众而言,加入民兵、自卫队这类半军事组织毕竟承担着战争伤害与农事难以顾及的损失。事实上,民兵、自卫队的出现与发展主要是依靠中共细致入微的动员与组织。从现有研究看,我们对民兵、自卫队的历史认知还远远不够。[10]笔者力所不逮,本文不奢求面面俱到,而是从太行根据地武装结构变化的角度切入,就生产、阶级斗争、政治军事教育在民兵、自卫队的动员与组织中所扮演的角色展开分析,力图展现与单一革命史叙述不同的中共乡村基层武装的图景。

本文所要考察的太行根据地在冀豫晋省委时期[11],便开始在各地组建游击小组[12]、自卫队。1940年8月,太行根据地效仿晋察冀正式成立统合青抗先、基干队的民兵组织。1941年4月,全区开始筹建领导民兵、自卫队的各级人民武装抗日自卫委员会。[13]1942年初,太行的民兵、自卫队已基本被纳入党在根据地基层日常工作的轨道。问题是,太行这一中共在抗战初期便逐渐掌握的根据地,为何至1940年才开始组织民兵,至1942年民兵、自卫队工作才逐渐走上轨道?笔者认为,民兵、自卫队的动员组织的起伏与其外在环境,尤其是根据地军事结构的变化,以及由此体现出来中共的思维模式有着千丝万缕的联系。因而在单独考察民兵、自卫队的动员与组织之前,有必要对1941年前太行根据地内军事武装结构进行动态的考察。

一、1941年前太行根据地的军事武装

1937年12月,刘伯承曾形象地说,如果基干军队是骨、游击队是筋,那么自卫队即是肉,三者相互配合才能最大程度发挥根据地的武装优势。[14]然而,至少在1940年以前,自卫队还远远未能发挥刘伯承所说的“肉”包裹“筋骨”的作用。太行地区的军队与地方的注意力多在尽力扩大主力军上,而扩兵来源以组织、收编游击队,升级自卫队为主。1938年3月20日,冀豫晋省委在关于建立太行根据地的会议报告中指出,“应把自卫队看成是补充游击队以及正规军的最好的渊源”。[15]同年10月,武汉陷落数日前,为防备日军对华北的扫荡,八路军总部、一二九师部与晋冀豫区委召开主干联合会。会上,晋冀豫区委书记李雪峰指示“从自卫队中动员大批人员参战”,为此,“各县设军委领导”,以动员补充军队。[16]1939年上半年,晋冀豫区民运干部会议的结论中明确提出“主力第一”,“克服本位主义观念”,并要求:

全力加强自卫队的工作及游击小组的工作。自卫队是群众武力储蓄的场所,是动员武装的直接泉源,党要动员群众的及党的积极分子到自卫队中去,加强领导,健全政治教育,同时不断地创造繁殖游击小组,经过他们动员到主力军去。[17]

虽然提出要加强自卫队、游击小组工作,但以中共革命历史中屡次出现矫枉过正的情况,可以想象读到前引文件的下层党员更易从自卫队、游击小组补充主力兵源的角度去解读。

事实上,这种重视正规军补充,轻视游击队、自卫队的现象可能并不是太行根据地的个别情况。[18]有学者认为在1940年前,中共中央对军事斗争形势判断较为乐观,因而站在全局的角度鼓励各地扩大主力部队。[19]而具体到地方上,根据地党政领导可能还有另一层考虑。八路军开赴前线后组织了大量游击队,包括收编部分溃兵与土匪,时间一长游击队泛滥,质量低下。这引起了当地军事将领的重视。1939年春,各根据地便先后提出整军计划,编并、提高游击队。[20]这一方面反映出游击队的薄弱,另一方面更体现出根据地对正规军的重视与依赖。

1940年4月,中共北方局召开黎城会议。太行根据地的军事领导人刘伯承在报告中依旧强调:“游击战是战争的辅助面,只有正规战才能解决战争。发展游击战是对的,但游击队不整理是错误的”,“游击队到正规军是更深一步。深一步是好的,不深一步必腐烂。”[21]会上,时任中共中央北方局书记的杨尚昆,虽然称赞“晋察冀的民兵制度最好”,但更多是出于民兵良好的补充效用。他认为只有有计划有组织地依靠民兵,“扩补工作才会有保障”,才能解决主力发展这一“全华北第一等严重的任务”。[22]

由此可见,至少在1940年5月前,根据地中的主流仍是依靠正规军的思维,且不论自卫队,连游击队都被要求尽量升级。虽然根据地领导人反复强调,即使是要升级游击队,提高自卫队,也不能“连根拔”,但这种多次的提醒可能正说明地方上大量存在“拔根”的现象。[23]上层既要大量扩充部队,加强正规化,又要反对过度抽空基层,这对下层党员来说实在是一件难以平衡的事。

黎城会议后,1940年六七月间,太行根据地开始整理自卫队组织,准备建立民兵,实行民兵、自卫队的“双轨制”。8月,太行军区八一会议正式提出在太行根据地建立民兵。随后三个月,太行根据地在百团大战中进行了民兵突击活动。据军区统计,该年底太行军区民兵已达1万人之多,但军区副司令员王树声认为现有民兵组织“大部分是未经过实际的工作,而是用行政命令,甚至威吓欺骗的方法”组成的。[24]除部分青抗先外,多数民兵是就地从自卫队中编制起来,“许多队员不承认自己是民兵”。民兵的战斗力由此可想而知。[25]

百团大战后,日军改变对中共作战的战略战术。[26]然而,太行根据地仍旧依照之前的思维惯性,组织原本担任地方保卫重任的一部分游击队“补充正规军”,正规军则“集中整训”,在一些极端的地区,地方武装也集中整训。集中整训固然能提高军队战斗力,但在基层还较为薄弱的情况下,集中导致根据地空虚,使敌“乘虚而入”。[27]1941年三四月间,师部鉴于形势危急,迅速令晋南区新编第七、第八旅及太行区新编第十旅停止整训,转入对敌斗争。[28] “停止整训”并不是常规举措,是紧急情况下“转向”的权宜之计,也正是在1941年太行根据地进入了全面困难时期。

太行及其他诸根据地的困难引起了中共高层的重视。1941年11月7日,中央军委下发《关于抗日根据地军事建设的指示》(以下简称《军建指示》),强调“目前军事建设的中心注意力,应放在地方军及人民武装的扩大与巩固上”,不但使地方军真正地方化,而且使民兵、自卫队工作真正受到重视,“否则根据地必将遭受莫大的损害”。中央军委参照晋察冀根据地的经验,在该《军建指示》中就民兵、自卫队组织、领导、武器、战勤任务等多方面作了具体指导。为防止主力军吞并地方军、民兵、自卫队,指示还特别规定了三级武装比率:山地主力军与地方军2∶1,平原1∶1,民兵、自卫队应包括人民最大多数,其中民兵数量应超过主力与地方军之总和。[29]

从现存材料看,太行根据地军事工作重心开始转向民兵、自卫队要比《军建指示》下发早近一年。自1941年初,文件中涉及民兵、自卫队工作的内容不再只是干瘪的数字,而出现了对具体情况的讨论,但根据地的主力军至上的思维模式还有残留。[30]邓小平在1941年2月严肃批评了正规军不关心游击队和民兵、自卫队的现象,即一些军队干部“某些时候很热心地帮助游击队和民兵工作,可惜他的用意仅仅是为着企图补充兵员,为着抓一把,否则他们就不热心了”,就连“军区的系统和游击队的同志,一般的缺点是只看到本区域的基干武装(如军分区的基干兵团、县基干营),看不到普遍的游击队、游击小组的作用,更看不到自卫队和民兵的作用……甚至也与野战兵团一样,喜欢吞并游击队”。很明显,身兼一二九师政委与太行军区政委的邓小平,要纠正太行根据地过于依赖正规军、忽视非正规武装的偏向,使游击队、民兵工作不致受正规军干涉。[31]

然而,根据地内依赖主力部队的思维一直延续到1941年底。1941年12月,日军第三次“治安强化运动”甫毕,中共即开始进行扩军工作,但“1940年的政策转弯并未转回”,“群众对正规军的依靠思想很厉害,好些群众还是拿着旧军队的雇佣眼光来看八路军”,群众与军队关系较为疏远。每遇参军,干部中间便弥漫着恐惧的心理。太行二分区的干部甚至说:“要粮要款不发愁,提起参军低了头,政治说服不愿去,行政命令不允许。”[32]长期的参军动员不但使根据地耗费大量人力资源,而且在群众中形成八路军是“雇佣军”的负面形象。反复动员后习久成疲的困境,加之日军“治安强化”的推行,参军动员陷入困顿,无怪乎中共干部也叫苦不迭。

二、民兵与民力

百团大战后,根据地困难逐渐突显,太行党政军领导层逐渐意识到加强群众武装工作的必要性。但是,动员并不是那么顺利,王树声的报告提道:

1.群众不相信自己的力量,不了解民兵的作用。如象说“那样多的军队都打不了敌人,老百姓顶什么事”。

2.畏惧、怀疑,怕编军队。如黎城××村、内邱××村之群众参加青抗先后的逃跑;沙河县某某区干部因怕扩兵,认为这又是扩兵的“欺骗方式”,而不积极组织。

3.不了解与自身的关系,不感兴趣,处于被动,把自卫队事情当成支差。如黎城××村自卫队集训,以小孩子顶替,涉县××村自卫队检阅,×村长以每人一升白面雇人,以及雇人受训、探情报等。[33]

群众既有对“被扩兵”的恐惧,又有对支差“费民力”的反感。虽然各级党组织在文件中一再强调农民加入自卫队、民兵的自觉性与积极性,但农民也懂得权衡利弊、趋利避害,对他们的动员并不见得十分容易,且不说发展普通队员,就连训练民兵干部也困难重重。许多受训的学员是以支差的方式找来凑数,强迫、顶替、雇用的现象较为普遍。“黎城长凝区××村分队长,30元雇人代其受训,××村分队长因受训逃跑,磁县市把开会的分队长送到分区受训,×村以一元一天雇人受训,以及学员受训的逃跑等,举不胜举”。[34]

一个原因是此时民兵工作还带有很强的正规化、军事化思维。王树声注意到许多地方存在“不注意民兵的‘民’与‘兵’的两面性,机械地运用领导部队的方法”。[35]例如,1941年初,太行根据地照搬军队整训的方法开展强制的民兵普训,并大张旗鼓地举行“四县民兵检阅”。[36]有地区还成立“铁的青抗先模范基干队”,“民兵基点、民兵堡垒”等战斗队。[37]西方著名军事战略学家克劳塞维茨(Karl von Clausewitz)认为,民众武装主要作用是战略防御,而不应用于战术防御;无论多么勇敢善战的民众武装,也不应集中一点,使其彻底暴露在敌人面前。[38]但是,太行根据地正好犯了这一错误,使民兵“死守基点”,“基点”遂成“孤点”,遭敌打击。[39]这种集中民兵的作战方式实际上与中央分散游击的意图背道而驰,不但会浇灭农民中初起的抗战热情,而且会引起部分群众的反感。

“负担过重”与“浪费劳力”也是农民不愿加入民兵的重要原因。1940年8月至1941年初,民兵多是由自卫队直接编成,结果自卫队力量大为减弱。自卫队的削弱非但没有引起基层干部的重视,反而因上级不断强调民兵的突击动员,愈发被忽视。一个直接后果便是民兵需要承担战斗与勤务的双重任务,许多刚刚还只需站岗、放哨的自卫队,一个命令就成为警戒与战斗两不误的民兵,任何一位精于计算的农民对此都不会心生好感。

1942年,浪费民力的现象依旧没有好转。晋冀豫全区1942年“群众花于民兵活动的时间曾达全年的1/4至1/3”。[40]武乡在10月反“扫荡”中甚至出现不顾民兵疲劳,让他们替干部“背行李”、“保驾”、“抱小孩”、“保护老婆”的情况。[41]在原本的设计中,民兵是根据地不脱离生产的武装,而实际操作中却耗费了民兵大量的劳动时间。

民力的浪费直接导致民兵与群众关系疏远,不仅使民兵、自卫队进一步扩大遭遇顿挫,而且会让中共在农民中的整体形象受损,进而影响中共的基层政权控制。有报告就反映:

群众对民兵感到是严重的负担,[对]武委会的麻烦太多而[感到]厌倦消极。黎城一部分民兵在不站岗不放哨的欺骗下参加了离卦道的暴动,武乡许多群众愿意参加战斗队,愿意打游击,而不愿意参加民兵,武安公民测验中反映,群众最讨厌的是民兵与破路,武安、涉县部分群众为“不站岗不放哨”而参加民兵,涉县某村指导员的树木被人伐倒,许多武委会干部要求改选,太南十数村武委会主任由中农、贫农成分变成了富农、地主等等现象,值得我们十分警惕。我们〈是〉不能够拿群众的落后或者怕“民兵编兵”等来解释这些现象的。事实证明,群众杀敌保家的热情是很高的,是愿意武装的,而为何不愿参加民兵呢?这只有从民力的浪费上去找原因。[42]

中共向来极为重视纠偏工作,善于自我反省。“群众落后”或“担心编兵”等原因并不能阻碍其工作的展开。对中共来说,问题不是出在群众身上,而是由于自身工作不到位,没有真正地站在群众的角度去思考问题。

为确保民力节约,从而使民兵进入良性发展的轨道,1943年起,中共开始反复强调“民兵与民力”“武力与劳力”[43]之间的平衡。晋冀豫区武委会提醒道:“民兵不应该不限制地发展,因为民兵数量过多,其质量必然减低;同时民兵过多,各种勤务无人分担,势必影响民兵的训练。”为此,在区武委会的主导下,太行根据地就其民兵、自卫队组织与训练等方面进行了调整。首先,在民兵数量保持与自卫队3 ∶10的前提下,太行根据地明确民兵与自卫队的战斗与勤务的分工,减少不必要的勤务,取消根据地内的岗哨,改为定期戒严。其次,简化武委会与民兵的组织,取消所谓“铁的青抗先”“战斗青抗先”“模范基干队”“民兵堡垒”等一些空洞组织,同时取消村武委会各部,其工作由民兵队长、指导员等担任。民兵队部与自卫队中队部合并,自卫队正副中队长(即武委会正副主任)兼民兵正副队长。最后,教育训练上克服“形式主义”,“决定民兵全年训练、出击时间,不得超过一个半月”,并坚决反对“‘检阅大臣’的官僚主义与劳民伤财现象”。[44]

晋冀豫武委会还就民兵的作战任务进行了调整。首先,从节省民力的角度出发,武委会反对民兵远程出击,强调要扎根实地。其次,规定在打击敌人中,直接的军事作战为次,民兵更多应注意与敌人“经济掠夺”“抽拉壮丁”“要差拉牲口”做斗争,以保护群众、掩护生产。最后,武委会坚决反对在领导民兵活动中单纯为军事而军事,任凭干部高兴行事,将游击视为“儿戏”。[45]

除军事上的调整外,更为关键的是提高生产。原则上,民兵作战、训练所需粮食与武器由民兵自带或由村中群众摊,贫农民兵半个月的消耗便等于其出一年合理负担。民兵发展较好的武乡县便有群众埋怨道:“农会是领导咱们发家哩,民兵是败家哩。”[46]为此,晋冀豫区武委会于1944年初规定:“在生产季节,武委会的一切工作都必须围绕参加生产、保卫生产的任务……要通过民兵组织,具体地发动、组织生产互助。”[47]武委会还努力改变部分民兵不愿生产的观念,宣传“杀敌英雄、劳动英雄一样光荣”,“不努力生产的不是好民兵”。在基层干部的努力下,民兵开始积极参与互助生产。根据1945年的统计,一分区各县和五分区的涉县、六分区的偏城等9个县,参加互助的民兵占民兵总数的45.4%。一分区民兵互助组长人数占全分区3820个互助组的22.96%,47.3%的模范互助组的组长为民兵。此外,358名各县劳动英雄中有200名为民兵。[48]

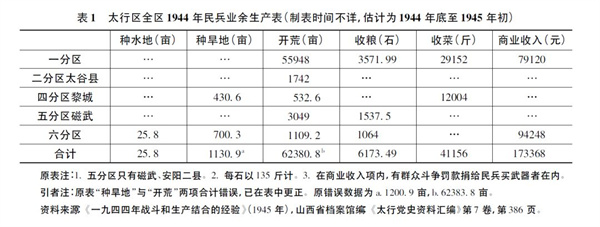

在不妨碍家庭生产的前提下,各地民兵组织内部还开展了业余生产,使“各村武委会都有了自己的家当”(见表1)。除补贴武委会战粮、办公费及武器、弹药费外,业余生产还顺带有帮助贫苦农民的功用。平顺南耽车村,村武委会领导民兵开山坡荒地1亩,收菜700余斤,每个民兵分得10余斤,剩余半价卖给贫苦民兵,所得再买米转借给无饭吃的民兵。[49]以上各项举措一定程度上减轻了群众的负担,改善了民兵的生活。同时,民兵在群众中的观感也有很大好转。在中共的内部经验总结中,更提到有的家长送自己的子弟给武委会干部让其“好好地管教管教”;而之前,因怕子弟变坏和误不起工,许多老实农民不愿让自己的子弟参加民兵,民兵在群众中的形象变得更积极、正面。在1944年的生产运动中,民兵由年初的5万人迅速壮大到近8万人。[50]

三、减租减息与民兵动员

节省民力是改善民兵在群众中的形象,并使之进入良性发展轨道的重要一环。另一个关键的推动力便是减租减息运动(以下简称双减运动)。[51]在革命史的叙述中,民兵是村中各阶层团结一致的自卫武装,与“三三制”一样是中共抗战统一战线的重要象征。但仔细爬梳档案文件后,我们会发现历史的复杂性与多元性在其中展现得淋漓尽致。

有资料显示,1942年6月前后,双减运动是在太行根据地内形势相对稳定,中共党政军民组织较强的地区首先推行的。[52]太行根据地当时共下设6个军分区[53],10月前后的报告显示,各地的斗争形势差距较大。其中一分区因反“蚕食”斗争紧张,到8月才开始推行土地政策。二分区也因敌情紧张,巩固地区小,未能发起普遍的群众运动。三分区是太行根据地的中心区,有所谓“基础县份”,双减运动规模较大。四分区有部分游击区,还可能因之前黎城的暴动,使得整个运动进行得很慎重。五分区和六分区多薄弱区,只有重要县份由能力强的干部掌握,策略较好,但干部人数少,发展不快,全县范围内还多处于“有组织的酝酿阶段”。[54]总之,只有相对稳定的三分区开展的较早较好,其余各分区则属于运动“落后”地区。然而,到1942年底,从通过双减运动发动的民兵数量看,游击区、薄弱区一般要多于中心区、巩固区。如,五分区的武安发展1028名,涉县发展1466名、改造1200名,磁武发展876名,五分区中只有安阳发展民兵较少,仅151名;六分区邢台发展民兵多达3645名,沙河发展620名;四分区的黎城情况较为特殊,也发展556名。而在属于双减运动开展规模较大的中心区——三分区内发展最多的襄垣,也仅发展840名,武乡发展470名、改造120名,武西则只改造民兵905名。[55]

游击区、薄弱区较中心区、巩固区更易遭受来自敌伪的袭击,群众对加入自卫武装的需求自然更加强烈,加之中心区在此之前有更多的动员运动,民兵、自卫队的数量可能已经接近饱和,游击区发展民兵多于中心区似乎也合情合理。然而,如此我们便容易忽略双减运动在其中扮演的角色。

按中央的指示,“减租是减今后的,不是减过去的,减息则是减过去的,不是减今后的”。[56]但是,太行区在实际操作中发现,群众更多的是要求算“历史账”。[57]这一点在工作基础薄弱的游击区表现得更为明显。如,武安一开始试图从土地问题入手,结果根本无效。直到日军5月扫荡后,干部利用“维持”人员作突破口,才将群众的热情释放出来。[58]涉县也是由反“维持”入手,进而推进到反贪污、反摊派,直到年底才深入到清债务、减租、增加工资等。[59]

太行地区土地分散,自耕农较多,富农经济发达,农民的破产相较全国并不严重,如若单纯从减租入手,对中共力图掌握的群众,尤其是对贫农而言并没有多大吸引力。[60]因而在减租减息的土地政策落实到基层时,为更快速有效地激发群众斗争的热情,首先通过反贪污、反摊派切入,然后再渐渐触及清债、增资、减租等。真正减地租只是灵活多样的斗争形式中的一小部分,即“减租减息”的实质内涵要比其字面意思宽泛得多。游击区与中心区相比,虽然中共落脚不稳,干部缺乏,但可资斗争的目标对象显然更多。因而,一旦打开突破口,释放出来的群众能量就比根据地内部多。如,属游击区的邢台县,“群众到处找地主开斗争大会”,普遍较“左”,而从民兵数量增长来看,邢台县也的确是几个县中最快的。

不过,运动若只停留在反“维持”、反恶霸的阶段,就很可能使中共陷入事实与理论的矛盾中,因为斗争所表现出来的模糊的阶级性与中共奉为革命圭臬的阶级理论有明显的对立。[61]正如胡素珊在研究山东双减运动中所观察到的那样,双减运动实际上是针对乡村内部原有的权力精英,而乡村精英又并非都是地主阶级或富农阶级。[62]晋冀豫区武委会负责人杨殿魁便认为运动初期斗争的阶级性不明显,这之中成长起来的民兵成分与动机都较为复杂。[63]

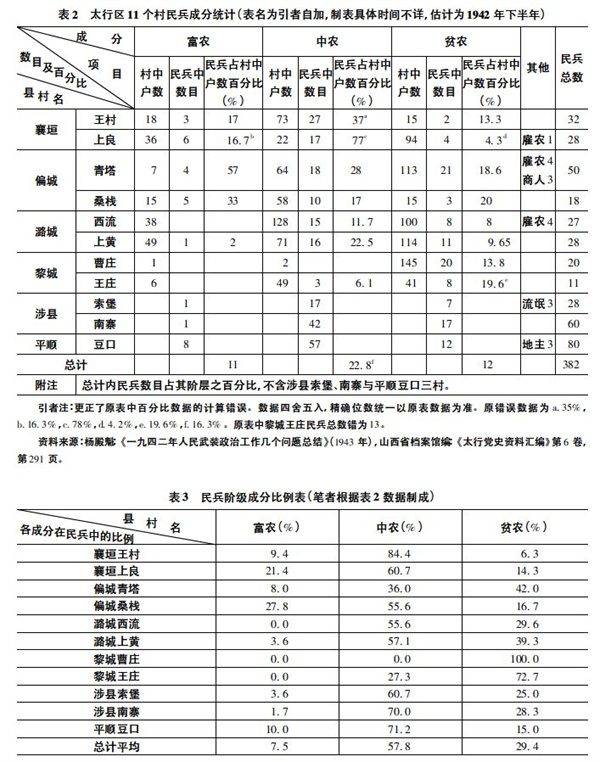

不过,杨殿魁的这一判断显然也有“制造”的一面。他引用的一份运动初期太行区11个村民兵成分统计表颇有意味(见表2)。在计算各村民兵成分时,制表人并不在意民兵中地主、富农、中农、贫农与雇农、商人等成分的人数比例,而是重点计算富农、中农、贫农民兵在村中各自成分户数中所占的比重。实际上,如果仅以民兵中各成分比例算(皆百分比小数点后两位四舍五入),结果将大为不同(见表3)。

除襄垣王村、上良、偏城桑栈与平顺豆口外,其余7村民兵中贫农比例要远高于富农。襄垣县全县民兵成分地主1.1%、富农12.2%、中农48.7%、贫农34.1%[64],贫农比例也高出富农近两倍。杨殿魁则依据前述独特的统计方法得出结论,认为富农在积极性上几乎等于贫农,而“贫农一般没有富农、中农、游民积极”。[65]相对于民兵中各阶层的比例,晋冀豫区武委会更关心各阶层参加民兵组织的积极性。即使贫农在民兵中的数量要远多于富农,只要贫农民兵数量在村中贫农户数所占比例较低,就说明基层党的工作还未深入,仍须争取更多力量为党所用。

虽然,杨殿魁认为初期的双减运动阶级性不明显,但此时基层权力平衡已经被打破,群众已经被运动起来。狂风暴雨过后,有经验的干部便能迅速将运动转向阶级图景的修正,即将反“维持”、反恶霸、反贪污、反摊派的斗争转入到更狭义的减租减息中。[66]深入到清债、减租、减息后,富农经济也就被大大削弱,贫农积极性提高,参加民兵的人数也随之增多(见表4)。对照表3中11个村民兵成分总比例,可以发现富农成分的确有所下降,而贫农成分大幅上升,已经取代中农在民兵中占主导地位。

减租减息与中共其他政治运动一样,尤其强调数字上的反映,看似呆板,实则通过减租减息发动民兵并不是简单地机械操作。尽管经济利益的刺激在动员中占据至关重要的地位,但中共往往更强调经济斗争与战争动员的互为促动,灵活应变。杨殿魁在总结中指出,“离开发动群众(但不完全是执行土地政策中发动)要想把民兵单独搞好打起游击战争来是困难的”,因此在未发动前或刚发动之时仍应以发动群众为主。一方面,要反对未深入发动之前,便不管群众“是否觉悟到武装自己的必要”,“过早地过分地强调民兵工作”。另一方面,中共也反对一味强调经济斗争彻底完成后才能武装群众的言论,称这种偏向为“阶段论”。中共认为任何一个群众运动阶段,皆应注意“战时教育”。在整个群众经济斗争过程中,要将经济利益慢慢向对敌斗争引导。只有两者相互推动,才能使农民解除“变天”的顾虑,自觉拿起武器。进一步而言,中共并不希望组织“雇佣军”,所谓“武装群众”只是第一步,“群众武装”才是关键,群众应成为革命的能动的主体。中共试图扭转农民中根深蒂固的“靠天”思想,让群众自觉武装自己,以释放出巨大的革命潜力。为使经济斗争与武装动员齐头并进,杨殿魁还强调反对武委会干部孤立思想,发动群众不单单是各救会的事,而是救会与武委会相互配合,并无主次先后之别。[67]

到1942年底,太行根据地经过当年双减运动共发展民兵11914人,民兵总数达50901人。尽管人数比1941年底的56562人要少近6000人,但杨殿魁认为此时民兵的总体质量要好于之前。[68]

四、政治和军事教育

减租减息运动调整了民兵中的阶级成分,也提出了民兵的教育问题,以进一步提高民兵的军事与政治素养。传统书写中民兵英勇无私,具有较好的政治觉悟与素质,而当时的党内文件则承认民兵中存在各种不良现象。例如,有的不愿参加生产,襄垣店上民兵在反“扫荡”后要群众补工,王村一名队员参加民兵后便把牲口卖掉;有的农民参加民兵后大吃大喝,浪费严重,如黎城孔家峧七个民兵七天吃掉380斤白面,在襄垣甚至有民兵以集训为名,向群众要白面、猪肉吃;还有的欺压群众,仗势发财,如襄垣杨庄放哨民兵要嫖某民女,用地雷封锁其丈夫房门。虽然杨殿魁认为经过群众运动的“洗礼”后,民兵参加动机更纯洁,多为保卫斗争成果,打击敌人,但这在很大程度上依旧是经济利益驱使的表现,而经济利益与政治素质并不能画等号。

中共承认民兵中农民“落后性”的一面,但也认为从自己利益出发自愿武装是农民热情高涨的表现,有进一步教育提高的一面,不应过于苛责。[69]对基层干部来说,关键是做好对民兵、自卫队的教育工作。因而,针对上述民兵中的偏向,中共从减租减息前后便开始做大量工作,尽量减少民兵中农民的“落后性”,发挥其优势。

第一,1942年2月晋冀豫区武委会政工会议决定以民兵中队为单位普遍设立政治指导员,并规定由党支部副书记担任。会后,各地先后选举村指导员,有的还在减租减息的群众运动中改选了部分非党员指导员,以确保基层党组织更加牢固地掌握民兵组织。与此同时,支部党员大量加入民兵组织。据统计,1942、1943年前后,民兵中党员数量占民兵总数的22.4%,民兵中党员占全体党员的40.5%。但是,区武委会仍认为民兵中党员数量少,支部对民兵的控制仍不够重视,可见要求之高。[70]

第二,加强平时的政治教育。民兵的政治工作与军队政治工作相比具有更大的灵活性、群众性,且十分强调细节上的处理。例如,太行地区特别是豫北、冀西的群众多喜练拳,为迎合群众的喜好,同时养成尚武精神,练习厮杀技术,太行根据地在民兵中间开展了拳术教学。为此,武委会要求专门审查训练拳房师傅,改变其“迷信思想”“帮口保守观念”,防止民兵被利用、控制。区武委会还要求基层干部注意干部间、队员间、干部与队员间的内部纠纷与意见,尤其是过去的私仇成见,甚或“争风吃醋”,以适时地进行调解。例如,黎城东水洋村分东西两派,民兵属一派,在反“扫荡”时,敌人抢掠另一派,民兵不记私见,中途截回,物交原主,消除了两派的矛盾。[71]可见,中共做事之细心。正是如此,中共才能在困境中慢慢走出来,由弱变强,不断壮大,民兵的动员与组织也才能愈来愈顺手。

事实上,中共对民兵的常态管理并没有做到国共内战时期那样“极致”,民兵、自卫队制度建立后还一直处在不断摸索与调试中。[72]况且,战时局势瞬息即变,多数情况下需要中共基层干部(包括武委会干部、党支书、村长、各救会主任、民兵队长、自卫队队长)随机应变,临时发挥。民兵较正规军、游击队,更为分散、弱小,因此,在战时紧急状态下党对民兵的使用与掌握尤能体现中共灵活、细致之处。

民兵与正规军、游击队在作战武器与作战能力上有巨大的差别。民兵的武器仅为有限的步枪、手榴弹与一些地雷,自卫队的武器则多是大刀、长矛等冷兵器。具体到太行根据地,平均14位民兵才有1支枪。[73]1944年全民制造地雷以前,民兵的作战能力极低。1943年5月反“扫荡”检讨中,各地民兵消耗的子弹在数万以上,但敌人毙伤“大多是地雷的作用,很少是被步枪杀伤的”,“大部分民兵尚不会据枪、瞄准、击发”。[74]民兵更多时候只是负责群众与粮食的转移,帮助主力军带路,小规模地骚扰敌军等。

由于缺乏足够的教员与适于民兵作战任务的军事训练,武器落后的民兵面对比自己强大数倍的敌人,难免临战逡巡不前,甚至“插枪不干”。时任太行军区参谋长的李达承认不少民兵不敢真正接近敌人:“步枪手往往在距敌一二里以外虚晃一枪,胡乱射击”;“地雷手”多在敌人未至前埋雷,很少敢于在敌人驻营后,“抵近其宿营地的各村口”,或“潜入其宿舍门口”埋设地雷;“炸弹手及持旧式武器之刀矛手”,则更怯于近战。[75]

尽管如此,在中共看来,民兵畏惧敌人的心理只要在初期处理得当还是能克服的,因而,在对基层干部的指导中,太行区武委会多有列举战时拿捏民兵心理的方法。为便于武委会干部与民兵队长密切掌握队员的情绪波动,中共文件中着重指出几个关键时间点:未接敌将要接敌时、战争中初见死人时、群众情绪变化时、自家出现困难时、获得胜利时等。这有如流水线作业般的标准划分,适于多数情况,也便于推广。在这些时间点前后,基层干部如能灵活、细心地处理民兵心理问题,许多看似不利于掌握民兵的负面因素,反能为我所用,发挥一定的正面效果。[76]

在无经验的民兵初次准备战斗时,为防止其因恐惧而退出,继而影响整个民兵组织的稳定,民兵干部不能将敌情描述得过于严重,要向民兵指出敌人即使追击也须若干时间,且敌人的行动未必针对民兵,以缓解其慌张的情绪。在普通群众中有“妥协”和“维持”的苗头时,立即设法将民兵集中,以防群众的情绪感染到民兵。民兵干部用“把住干”“捏一把汗就过去了”“不过如此”等通俗易懂、富有感染力语言号召民兵坚定杀敌信念。[77]作战吃亏情绪低落时,中共还发动群众或他村民兵鼓励、安慰。在武东韩壁,群众被杀40余人,民兵情绪不高,甚至不愿再干。在两地武委会主导下,韩壁与东堡民兵合开会议,会上介绍了东堡民兵经验,传达军队作战胜利的消息,以重燃韩壁民兵的斗志。[78]在民兵少或无民兵地区,若是有负伤阵亡的民兵,通过救济、抚恤、追悼、公葬等活动反而能激发群众斗志,成立“各色各样”的复仇队。[79]战斗胜利时,民兵情绪一般比较高昂,也会有骄傲的表现。民兵干部一方面指出其胜利的原因,彻底消除其战前的恐惧心理,另一方面还会适当“昂扬其自夸情绪”,引导民兵反击村中的消极舆论,使民兵“自爱自尊”。[80]如此,既巩固了民兵组织,也使村政权更牢固地控制在中共手里,并使民兵逐渐成为村中权力结构的重要组成部分。[81]

反“扫荡”期间还是密切民兵与群众关系的一个极佳时期。中共强调民兵的游击活动是整个群众对敌斗争的一部分。通过作战,民兵不仅可以提升自己的实力,还能赢得群众的支持与帮助,如此才能进入一个良性循环,不用过度依赖军队便能坚持根据地。

边地劳武结合最能体现中共这一通过武装斗争促成民兵与群众紧密结合的思路。边沿区是中共与日伪势力犬牙交错之地,两方为争夺粮食与劳力等战争资源在抗战中展开了长期的拉锯战。为使群众能够更好地生产,潞城的神头村(距敌据点仅五里,且有公路通过)组织互助组,换地生产。民兵单独编成五个互助组,每组由武装干部带领,并配有一定数量的武器。民兵互助组分配在炮楼坡下和公路两旁,“一面警戒,一面生产”。群众则种远离敌炮楼的地,相互换工。民兵沿炮楼设立一道警戒线,用地雷封锁,并“打有冷枪洞、瞭望洞和简单的掩体”。每天组内轮流担任警戒,一旦敌人出炮楼,放哨民兵便打一枪,各组随即进入工事,准备战斗。此时群众在后方仍可照常生产。如果敌人越过第一道警戒线,第二道线民兵拉雷,并与第一道线民兵夹击敌人。第二道线的战斗一起,群众便转移,附近村庄的民兵也会按照事先布置增援神头村民兵。磁武一、七区间区与区的“大互助”亦是中共文件中民兵与群众结合的范例。为防止收麦时敌人抢粮,七区民兵增援麦熟较早的一区民兵,此后一区帮助七区,在相互掩护下,两区成功实现了安全收割。[82]

不过,1945年以后,随着敌后战场上日伪军颓势日益明显,太行根据地也出现民兵、自卫队逐渐集中的趋势。民兵、自卫队开始由战略防御性的、分散的武装力量转变为具有进攻性、半集中性与战勤性的武装力量。1945年6月,太行军区发动的安阳战役便是民兵、自卫队集中配合主力部队的典型战例。6900名民兵、25000名自卫队在各自县的党政军干部的指挥下,负担了大部分战斗勤务。除少数钳制次要方向被围困的敌军外,多数民兵、自卫队按需划分担任粮秣准备、俘虏收容、构筑工事和打扫战场等战勤工作。安阳战役开创了民兵大规模配合主力部队作战的先例,成为解放战争中民兵、自卫队配合主力作战的雏形。[83]

余论

1944年9月,敌后抗日根据地的民兵总数为200多万人,约占根据地总人口的2%。[84]而此时太行根据地在所有根据地中民兵发展较好,约有5万多名民兵,占当地总人口的5%强。抗战胜利时,太行根据地老区加上新解放地区,民兵总数10万余名,基本达到了太行区党委研究的饱和点(即人口比例的7%)。民兵、自卫队共计50万人,可谓一股强大的基层武装力量。[85]

民兵、自卫队(尤其是民兵)的动员与组织,是抗战时期中共群众工作的缩影。军事、生产、阶级斗争等诸面相,皆在民兵身上体现得淋漓尽致。1942年以后,中共不但上层党政军逐步“一元化”,其底层的操作更是渐具超强的一元性。村内武委会、各救会、党支部、村队部等虽然组织上分开,但实际工作中密切配合,相互支援,如此才能真正有效地将民兵动员与组织工作纳入轨道,并使民兵本身成为基层权力结构的一部分,真正实践了“枪杆子里出政权”。

民兵除了与敌伪进行武装斗争外,更为重要的是与群众联系,成为底层与上层互动的“桥梁”。1941年前,太行根据地建设还未真正步入正轨,军事力量主导一切的思维还较为严重,以致部分群众看八路军与“雇佣军”无二致,认为人民武装组织就是过去“防共团”“壮丁队”等保甲组织,是苦重的负担。[86]民兵、自卫队组织步入正轨后,在军民关系中则起到了类似“润滑剂”的作用。[87]

1941年是太行根据地军事武装工作的一个分水岭。随着民兵的组织与发展,1941年后军事动员工作逐渐由非常态转入常态。1940年六七月间,为促进掌握民兵工作,晋冀豫军区在军区、军分区层级专设动员武装部,同时加强县武装科。[88]1941年4月,军区则开始准备选举成立武委会,由武委会代替动员武装部组织民兵、自卫队。武委会虽非是完全的民主组织,基本仍由党组织掌握,但名称上的变化还是具有潜在的意义,即民兵工作要从临时性、突击性的“动员”转变为常态性的组织管理与教育,由粗放的发动到“深耕细作”。动员武装部、武装科等含有“政府”“强力”意味的名称改为更具有“民主”“自治”意味的人民武装抗日自卫委员会,对基层群众而言也容易接受。

不过,1945年随着形势好转,中共又开始强调民兵、自卫队递补,离村集中作战的一面。从此民兵开始由防御性、分散性的武装力量,转化为具有进攻性、半集中性与战勤性特点的“党军”。如果说1945年之前根据地的民兵、自卫队还有克劳塞维茨所定义的起战略防御作用的民众武装的影子,那么1945年后无论是在作战形态上,还是在独立性上都已不可同日而语。中共领导下的民兵、自卫队开始由抗战向为国共内战准备转型,连同广大可争取的群众被卷入中国革命与战争的洪流。

如果将视野扩展,可以发现中共区别于国民党军事系统的最大特点,是主力军、地方军与民兵、自卫队相互转化、相互依靠、三位一体的军事体系。国民党几乎完全依赖正规军,其抗御外敌、解决内部军事冲突的主要方法便是投入正规军作战。国民党在抗战时期虽有试图效法中共的游击战术,向敌后派遣游击部队的举措,但中共能在敌后长期游击的“秘诀”并不在于“游击战术”,而在于数量庞大的地方武装、人民武装,以及组织、动员机关的配合,包括给养、后勤、作战等多方面的支持。在这些方面,国军的短板十分明显。国军没有太多做民众工作的经验与资源,同时人为地将军队与民众分离[89],却又因粮食征收等问题无法真正避免与民众接触,招致民怨,丧失民众的支持。没有民兵与普通农民提供安全与资源保障,国民党投入敌后游击作战的正规部队进不能与日军对抗、与中共争地,退不能“地方化”,与群众结合。即使原先军纪优良的部队,也难免沦落为“老百姓眼中的散兵游勇或绿林土匪”,这与中共军队有着天壤之别。[90]令人诧异的是,抗战时期国民党高层几乎都未能注意中共的军事力量中地方武装、人民武装的巨大作用,只“盯着”中共正规部队,以为只要在军事行动中击溃中共军队,中共便与“流寇”无异。[91]解放战争前的军调谈判中,国民党方面依旧执着于取消中共正规军,却对中共关心的“地方自治”一项毫不留意。周恩来在1946年底的一次报告一语道破玄机:“整军方案还有它好的一面,这就是地方自治。人民的武装是地方自治的东西……这样就保障了我们解放区人民自己的武装不受国家军队的干涉。”[92]对于中共来说,保留人民武装,掌握了基层,便是战场角力的力量源泉。终于在战场上,中共的民兵、群众发挥了至关重要的后方安全与后勤保障作用,国民党即使有运输机、运输车队,也难敌人民群众的“独轮手推车”。

注释

[1] 民兵、自卫队是中共抗日根据地三级武装体系中的重要一环。中共三级武装体系一般是:第一级为主力部队,第二级为地方武装、游击队,第三级为民兵、自卫队。主力部队与隶属于军区的地方武装都属于正规军,县级以下有游击队、民兵、自卫队,为非正规武装。参见《刘伯承在中共中央北方局黎城会议上的报告——关于党军建设问题》(1940年4月21日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第3卷,山西人民出版社1994年版,第234页。

[2] 抗战初期,有时称自卫队为自卫军。如,任弼时关于八路军的情况向中央的报告中就称自卫军。这应该只是苏区时期自卫军、赤卫军名称的残留表现。这一判断也可以从华中抗日根据地中共人民武装的情况中得到佐证。在华中根据地,多数情况下是称民兵、自卫军,应该也是受之前苏区影响。另外,在山东根据地,自卫队被称为自卫团。参见任弼时《关于八路军的情况向中央的报告》(1938年2月18日),《党的文献》1994年第2期,第16页;《华中局关于整理和提高民兵及自卫军工作指示》(1943年11月25日),《新四军和华中抗日根据地史料选》丛书编委会:《新四军和华中抗日根据地史料选》第6辑,上海人民出版社1986年版,第381—386页;《人民抗日自卫团组织条例》(1940年12月3日),中共山东省委党史资料征集研究委员会编:《山东抗日根据地》,中共党史资料出版社1989年版,第69—73页;《山东省战时工作推行委员会关于颁布〈修正山东省人民武装抗日自卫团暂行条例〉的通知》(1942年2月5日),山东省档案馆、山东社会科学院历史研究所编:《山东革命历史档案资料选编》第8辑,山东人民出版社1983年版,第136—147页。

[3] 抗战结束前,太行根据地民兵和自卫队总人数为50万左右(见表5),占根据地总人口的1/3左右(总人口根据邓小平1944年统计计算得出,以140万人计)。《邓小平、中共太行区党委对毛主席询问十项问题的答复》(1944年8月24日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,山西人民出版社2000年版,第98—99页。

[4] 青年抗日先锋自卫队一般由15岁到23岁的青年组成,简称青抗先。模范自卫队也称为基干自卫队,简称模范队、基干队,一般由24岁到35岁的壮年组成。《晋察冀边区人民武装抗日自卫队组织章程》,中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13卷,中共中央党校出版社1991年版,第223页。

[5] 《中央革命军事委员会关于抗日根据地军事建设的指示》(1941年11月7日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13卷,第216—217页。

[6] 周均伦主编:《聂荣臻年谱》上卷,人民出版社1999年版,第288—289页;《论晋察冀边区人民武装(节选)》(1940年3月),河北省社会科学院历史研究所编:《晋察冀抗日根据地史料选编》上,河北人民出版社1983年版,第213—222页。

[7] 《论晋察冀边区人民武装(节选)》(1940年3月),河北省社会科学院历史研究所编:《晋察冀抗日根据地史料选编》上,第220页。

[8] 简称武委会。

[9] 《晋冀豫区武委会关于武委会与民兵组织的决定》(1942年8月4日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,山西人民出版社2000年版,第469页。

[10] 关于新民主主义革命时期民兵的党史著作有,傅秋涛主编:《中国民兵:新民主主义革命时期的民兵》,人民出版社1983年版;关于抗日战争时期民兵、自卫队较为宏观的发展情况与制度建设可以参见《中国人民解放军军史》编写组编《中国人民解放军军史》,军事科学出版社2010年版;陈永发的《干革命》(Making Revolution)有专章考察华中抗日根据地的人民武装。不过,华中根据地有其特殊性,基层党政军民的配合远弱于中共在华北的根据地,民兵、自卫队的出现也较晚。参见Chen Yung?fa, Making Revolution: The Communist Movement in Eastern and Central China,1937-1945 (Berkeley:University of California Press, 1986)。美国学者孔飞力(Philip A? Kuhn)对晚清中国地方军事化的经典研究,有助于我们对中共基层群众武装的认识。孔飞力认为太平天国运动前后地方团练的兴起标志着国家对地方民众武装控制力的全面衰弱,士绅领导下的团练促成了地方军事化的加强。中共在抗日根据地动员与组织民兵本身也是利用原有国民党、军阀派系势力撤出后的权力半真空状态。参见孔飞力著,谢亮生等译《中华帝国晚期的叛乱及其敌人:1796—1864年的军事化与社会结构》,中国社会科学出版社1990年版。日本学者佐藤宏在「民衆工作——兵役動員を中心に」一文中已经注意到民兵、游击小组是基层武装与政治斗争的支柱。佐藤以晋察冀根据地为中心,认为1940年前将民兵、游击小组大量编成军队,原本在地方的积极分子被送上前线后,事实上造成中共对基层权力控制的弱化。他所占据的资料有限,并没有对人民武装本身作更深入的考察。参见佐藤宏「民衆工作——兵役動員を中心に」、宍戸寛他著『中国八路軍、新四軍史』、河出書房新社、1989年、506—528頁。

[11] 冀豫晋省委成立于1937年10月,统一领导以太行山脉为依托的晋冀豫区党的工作。1938年8月,冀豫晋省委改为晋冀豫区委,旋即又改称晋冀豫区党委。1940年1月,原晋冀豫区党的工作划分给新的晋冀豫区党委、太岳区党委与太南区党委。1943年10月,新的晋冀豫区党委改称太行区党委。关于太行党组织研究可以参见李秉奎《太行抗日根据地中共农村党组织研究》,中共党史出版社2011年版。

[12] 游击小组后被纳入民兵的范畴,是民兵中的战斗小组,一般由支部直接领导。

[13] 1941年4月,冀太联办、太行子弟兵军区下发武委会选举指示,军区、军分区、县级、区级四级自卫委员会筹备委员会(简称武筹会)在武委会未正式成立前行使武委会职权,领导下级自卫委员会之选举。武筹会事实上与同级政府动员武装部门“合同办公”。村组织选举委员会则是由自卫队中队长、副中队长、政治指导员,青救、妇救之武装委员组成。在正式选举中争取群众团体会员、活动分子和干部当选。尽管中共强调武委会是民兵、自卫队的独立领导组织,政府、军队不能委派干涉,但从选举过程看,中共一开始就没有放弃对武委会的掌控。参见《冀太联办、子弟兵太行军区命令——关于人民武装抗日自卫委员会选举的指示》(1941年4月25日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,山西人民出版社1994年版,第256—257页。

[14] 刘伯承:《击退正太路敌人六路围攻的战术考察》(1937年12月27日),中国人民解放军军事学院编:《刘伯承军事文选》,中国人民解放军战士出版社1982年版,第77页。

[15] 《中共冀豫晋省委建立太行根据地会议报告》(1938年3月20日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第1卷,山西人民出版社1989年版,第151页。

[16] 《八路军总部、一二九师与中共晋冀豫区委主干会议记录草稿摘要》(1938年10月),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第1卷,第420页。

[17] 《中共晋冀豫区委民运干部会议的结论》(1939年4月15日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第2卷,山西人民出版社1989年版,第287—288页。

[18] 晋察冀根据地冀中区1940年扩兵工作,便使多地全村的青抗先加入主力、地方武装。参见《中共冀中区党委关于一九四〇扩兵工作总结》(1940年11月5日),中共河北省委党史研究室编:《冀中历史文献选编》上,中共党史出版社1994年版,第299—300页。1940年,山东根据地自卫团工作还未很好开展,因而县区武装成为主力军扩军的主要来源,曾有大量县区地方武装被成批动员到主力军中,导致地方虚弱。参见黎玉《迎接反攻时期的县区武装建设》(1944年8月),山东省档案馆、山东社会科学院历史研究所编:《山东革命历史档案资料选编》第12辑,山东人民出版社1983年版,第248—252页。

[19][19] 杨奎松:《抗日战争相持阶段中国共产党对日军事战略方针的演变》,张海鹏主编:《第二届近百年中日关系史国际研讨会论文集》,中华书局1995年版,第263—264页。毛泽东对各地扩兵工作要求有差异,1940年1月18日与王稼祥联名复朱德电中指出:“今年扩军20万原则很对,但具体分配主要部分应放在有枪区域,在老黄河以北,扩军不宜过多。在老黄河以南、新黄河以北包括苏北在内,应大加扩充。”参见中共中央党史研究室编《杨尚昆年谱(1907—1988)》,中共党史出版社2007年版,第411页。

[20] 《新四军陈毅军长在七大的建军报告》(初稿),出版信息不详,第59—60页。

[21] 《刘伯承在中共中央北方局黎城会议上的报告——关于党军建设问题》(1940年4月21日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第3卷,第246页。

[22] 《杨尚昆在中共中央北方局黎城会议上的报告》(1940年4月16日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第3卷,第200—202页。

[23] 《杨尚昆在中共中央北方局黎城会议上的报告》(1940年4月16日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第3卷,第201页。

[24] 《王树声在太行军区第二次武装干部扩大会议上关于军区工作报告提纲》(1941年1月31日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第67—68页。

[25] 《晋冀豫区一年来群众武装工作报告》(1941年9月),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第785页。

[26] 关于百团大战后日军战略战术的调整,可以参见杨奎松《抗日战争相持阶段中国共产党对日军事战略方针的演变》,张海鹏主编:《第二届近百年中日关系史国际研讨会论文集》,第261—271页;邹铖:《冀中八路军1942年“五一”反扫荡新探》,《抗日战争研究》2013年第2期,第32—47页。

[27] 邓小平:《反对麻木,打开太行区的严重局面》(1941年4月28日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第262页。

[28] 《八路军一二九师战史》编委会编:《八路军一二九师战史》,解放军出版社1991年版,第169页。

[29] 《中央革命军事委员会关于抗日根据地军事建设的指示》(1941年11月7日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13卷,第213、216—220页。

[30] 1941年初,王树声提出根据地今后的兵员补充“主要是有组织的集体参军与扩补制度化”,并以“健全的民兵工作”作为集体参军的直接基础。参见《王树声在太行军区第二次武装干部扩大会议上关于军区工作报告提纲》(1941年1月31日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第80页。

[31] 《邓小平在太行军区第二次武装干部扩大会议上的讲话——军区建设中诸问题》(1941年2月1日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第95页。当然,主力部队与游击队、群众武装在装备、军事素质等各方面的差距也会对其领导者产生重要影响,仅干部的物质待遇一项上就有巨大的差距。在山东根据地,黎玉便注意到县区武装“在物质保证上,各方的照料也很差,如有三个月穿一双鞋,衣服露着臀,发衣服轮到最后”。县区武装尚且如此,更不用说民兵、自卫队。参见《再论县区武装建设——一九四三年四月一日黎玉政委在山东省地方武装政工会议上的报告》(1943年4月1日),山东省档案馆、山东社会科学院历史研究所编:《山东革命历史档案资料选编》第9辑,山东人民出版社1983年版,第406页。

[32] 《太行区九年来参军的经过情况及其主要经验》(1946年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第788—789页。

[33] 《王树声在太行军区第二次武装干部扩大会议上关于军区工作报告提纲》(1941年1月31日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第68页。

[34] 《王树声在太行军区第二次武装干部扩大会议上关于军区工作报告提纲》(1941年1月31日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第68—69页。

[35] 《王树声在太行军区第二次武装干部扩大会议上关于军区工作报告提纲》(1941年1月31日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第71页。

[36] 《辽县实验县三年工作总结》(1942年11月23日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第845页。

[37] 《晋冀豫区一年来群众武装工作报告》(1941年9月),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第785页。

[38] 克劳塞维茨著,中国人民解放军军事科学院译:《战争论》第2卷,商务印书馆1978年版,第676页。

[39] 《晋冀豫区一年来群众武装工作报告》(1941年9月),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第785页。

[40] 《一九四四年战斗和生产结合的经验》(1945年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第383页。

[41] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第322页。

[42] 《关于民兵与民力问题的决定——晋冀豫区武委会政治工作会议决议之一》(1942年2月),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第75页。

[43] 1943年初,彭德怀在北方局太行分局高干会议上正式提出民兵要战斗同生产相结合。“劳武结合”或者“战斗与生产结合”其实就是中国古已有之的“寓兵于农”思想,只不过1943年彭德怀提出时有其特殊的背景,即民兵初期发展重视军事性,忽视生产的偏向,不利于根据地在有限资源下的生存。1942年后太行根据地又出现严重的饥荒,更加剧了人力、物力资源的紧缺。“劳武结合”或“战斗与生产结合”的提出即为试图扭转整个困境。参见《彭德怀在中共中央太行分局高级干部会议上的第二次发言》(1943年2月14日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第141页。

[44] 《关于民兵与民力问题的决定——晋冀豫区武委会政治工作会议决议之一》(1942年2月),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第76—78页。

[45] 《关于民兵与民力问题的决定——晋冀豫区武委会政治工作会议决议之一》(1942年2月),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第78页。

[46] 《一九四四年战斗和生产结合的经验》(1945年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第385页。

[47] 《晋冀豫区武委会一九四四年人民武装建设指示》(1944年1月1日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第13页。按,1943年晋冀豫区党委改名为太行区党委,但晋冀豫区武委会名称保留。1945年以后,晋冀豫区武委会改称为太行区武委会。中共山西省组织史资料编审委员会编:《中国共产党山西省组织史资料(1924.夏—1949.9)》,山西人民出版社1994年版,第605页。

[48] 《一九四四年战斗和生产结合的经验》(1945年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第383页。

[49] 《一九四四年战斗和生产结合的经验》(1945年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第387页。

[50] 《一九四四年战斗和生产结合的经验》(1945年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第384页。

[51] 1942年3月,晋冀豫区党委对执行中央土地政策指示的初步讨论中,决定晋冀豫区的减租减息以反对右的倾向为主。由于日军在5月发动第五次“治安强化”运动,根据地转入反“扫荡”斗争,减租减息到6月才逐渐展开。以上参见《中共晋冀豫区党委执行中央土地政策指示初步讨论提要》(1942年3月8日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第141页;太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史稿》,山西人民出版社1987年版,第165页。

[52] 美国学者胡素珊(Suzanne Pepper)很早就注意到土改的军事保障问题,即土改必须在安全有保障的前提下才能成功进行。这在抗战时期的减租减息运动中同样适用。参见胡素珊著,王海良等译《中国的内战:1945—1949年的政治斗争》,中国青年出版社1997年版,第378页;《中共晋冀豫区党委关于执行土地政策指示给中央的报告》(1942年10月30日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第787—788页。

[53] 与军分区平级的党政机构分别是地委、专区(专属区)。地委、专区与军分区下辖地区大致相同。现引专属区划以供参考。一专区下设内邱、临城、赞皇、获鹿、多邑、元氏、井陉、平(定)东、昔(阳)东、和(顺)东;二专区下设平(定)西、昔(阳)西、和(顺)西、寿阳、榆次、太谷;三专区下设祁县、榆社、武乡、襄垣、辽县(左权,1942年9月)、武(乡)西、辽(县)西;四专区下设黎城、平(顺)北、平(顺)南、潞城、长治、壶关;五专区下设林(县)北、安阳、偏城、武安、涉县、磁县;六专区下设邢(台)东、邢(台)西、武(安)西、沙河。以上参见《太行革命根据地行政区划沿革简表》,太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史稿》,第421页;《太行区抗日根据地发展形势图》附页,山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第1卷。

[54] 《中共晋冀豫区党委关于执行土地政策指示给中央的报告》(1942年10月30日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第787—788页。

[55] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第288页。

[56] 《中央关于如何执行土地政策决定的指示》(1942年2月4日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第13卷,第299页。

[57] 若愚:《一九四四年冬季以来减租运动总结》(1945年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第475页。

[58] 《中共晋冀豫区党委关于执行土地政策指示给中央的报告》(1942年10月30日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第790—791页。

[59] 太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史稿》,第168页。

[60] 当然,在太行根据地也有地区租地较多。中共实地调查将太行区经济结构划分为五种类型:老封建地主出租土地地区;商业高利贷地主集中土地地区;土地分散,中农较多,富农发展地区;土地集中,富农发展地区;地少人多,劳力外流地区。如,太行昔东便属于老封建地主出租土地地区。《太行区经济结构与抗战开始后社会经济变化》(1944年12月),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第219—228页。

[61] 太行区统计13个县的斗争对象共308人,其中地主占28%,富农占33.6%,经营地主占6.3%,而中农则占到26%(比例不足100%,原文如此——笔者注)。参见太行革命根据地史总编委会编《太行革命根据地史料丛书之五——土地问题》,山西人民出版社1987年版,第225页。

[62] 胡素珊:《中国的内战:1945—1949年的政治斗争》,第324页。

[63] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第290—291页。

[64] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第292页。

[65] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第291—292页。

[66] 前述1942年底太行根据地部分县份减租减息运动中民兵发展的情况,其中有三个县份(武乡、武西、涉县)有改造民兵的数目,“改造”实际上便是调整民兵中的阶级成分。三个县份中武乡、武西属于中心区三分区。涉县所属的五分区虽然大多是游击区,但涉县则基本在中心区内,应是五分区中少数中共牢固控制的县份。参见《太行区抗日根据地发展形势图》附页,山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第1卷。

[67] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第303、296—297页。

[68] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第188页。

[69] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第292—293页。

[70] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第311—313页。

[71] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第307—309页。

[72] 1942年春季反“清剿”、反“扫荡”后,杨殿魁总结道:“简短的鼓动成为战争中政治工作的主要方式。较正规的政治课、文化娱乐等,可能是比较少的,也难于适合情况的。鼓动内容要求更现实更生动。”以上参见杨殿魁《太行区春季反“清剿”“扫荡”中民兵工作总结》(1942年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第329页。

[73] 杨殿魁:《太行区春季反“清剿”“扫荡”中民兵工作总结》(1942年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第5卷,第324页。

[74] 李达:《加强群众性游击战争的几个问题之商讨——五月反“扫荡”的部分经验总结》(1943年6月1日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第472页。

[75] 李达:《加强群众性游击战争的几个问题之商讨——五月反“扫荡”的部分经验总结》(1943年6月1日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第470页。

[76] 李雪峰:《怎样掌握民兵组织群众游击战争》(1942年8月),太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史料丛书之三——地方武装斗争》,第238页。

[77] 李雪峰:《怎样掌握民兵组织群众游击战争》(1942年8月),太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史料丛书之三——地方武装斗争》,第238—239页。

[78] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第319页。

[79] 杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第325页。

[80] 李雪峰:《怎样掌握民兵组织群众游击战争》(1942年8月),太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史料丛书之三——地方武装斗争》,第239页。

[81] 减租减息打破了村中的权力平衡,非但原有乡村精英权威尽失,而且“枪杆子”也被中共支持的中贫农所掌握。一旦有土匪抢夺、日伪袭击,民兵、自卫队便可利用对地形、民情的掌握与之周旋,使敌方不至于轻易夺取对乡村的控制权。全面土改时期,民兵、自卫队作为村内权力结构的一部分更为明显,以至于武委会主任被村民称为村中“五大领袖”之一。参见《刘少奇关于土地会议各地汇报情形及今后意见的报告》(1947年8月4日),中央档案馆编:《解放战争时期土地改革文件选编(1945—1949)》,中共中央党校出版社1981年版,第72页。

[82] 《一九四四年战斗和生产结合的经验》(1945年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第393—394页。

[83] 《安阳战役》,《战例选编》,出版信息不详,第82—89页。

[84] 《中共中央、中央军委关于民兵工作指示(草稿)》(1944年9月26日),总参谋部动员部编研室编:《人民武装工作文件资料选编(1937.8—1945.8)》(4),军事科学出版社1993年版,第554页。

[85] 《邓小平、中共太行区党委对毛主席询问十项问题的答复》(1944年8月24日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第7卷,第98—99页;另参见表5。

[86] 《晋冀豫区人民武装抗日自卫委员会筹委会关于自卫委员会大选运动的补充指示》(1941年5月20日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第286页。

[87] 例如,群众中传言某主力不避战,便有民兵及时向群众说明曾与之配合作战,批驳传言,缓和军民关系。杨殿魁:《一九四二年人民武装政治工作几个问题总结》(1943年),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第6卷,第323页。

[88] 《王树声在太行军区第二次武装干部扩大会议上关于军区工作报告提纲》(1941年1月31日),山西省档案馆编:《太行党史资料汇编》第4卷,第66页。

[89] 曾在抗战后参加国民党宪兵的台湾作家王鼎钧有一段生动的回忆。国军士兵在受训时,被教导成与百姓对立,以百姓为耻。动作较慢的新兵受班长打,罪名是“老百姓”,似乎“老百姓”是每个新兵的原罪。“班长打一下,骂一声活老百姓,打一下,骂一声死老百姓,好像和老百姓有深仇大恨”。王鼎钧对这段经历的印象十分深刻,以致他到台湾后曾给具有军方背景的《扫荡报》写文章,直陈军中不可把“老百姓”当骂人的话。参见王鼎钧《关山夺路》,生活·读书·新知三联书店2013年版,第32页。

[90] 陈永发:《中国共产革命七十年(修订版)》上,台北,联经出版事业股份有限公司2001年版,第339—340页。

[91] 此点承蒙王奇生先生提示,在此表示感谢。

[92] 中共中央文献研究室、中共南京市委员会编著:《周恩来一九四六年谈判文选》,中央文献出版社1996年版,第707页。

来源:《抗日战争研究》2014年第3期

作者姜涛,北京大学历史学系博士研究生(现为中国社会科学院近代史研究所助理研究员)

责任编辑:钟思宇 最后更新:2022-10-20 09:56:09

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号