张同乐 | 1940年代前期的华北蝗灾与社会动员——以晋冀鲁豫、晋察冀边区与沦陷区为例

2022-10-20 09:47:57 来源:《抗日战争研究》公众号 点击: 复制链接

内容提要

1940年代前期的华北,面对空前的蝗灾,晋冀鲁豫、晋察冀边区实行广泛的社会动员,破除视飞蝗为“神虫”的愚昧思想,有计划、有步骤地展开灭蝗救灾斗争,实现了灭蝗救灾与思想启蒙、民族解放与社会进步同时并举。在华北沦陷区,日伪政权也曾制订防除蝗虫计划,“华北产业科学研究所”还编印书籍,专门研究蝗虫习性,并且设计了种种治蝗方案。但是,伪政权的治蝗社会动员缺少民众基础和具体组织措施,甚至一些官吏盲信迷信,借治蝗以中饱私囊。沦陷区内“官吏猛于虎,苛政猛于蝗”。历史表明,不同政权控制区的蝗灾治理与社会动员方式上的不同,导致不同的治蝗效果;蝗灾的监控与治理检验不同政府的管理状况,一定意义上折射出民心向背和政权兴衰。敌后抗日根据地大规模的群众性治蝗运动,预示着中国救灾体制正由传统向现代化转型。

关键词

华北;敌后抗日根据地;沦陷区;蝗灾;社会动员

1940年代前期的华北,主要城镇、交通要道及其周围地区处于日伪的统治之下,中国共产党领导的八路军深入敌后,建立了敌后抗日根据地。1940年代前期华北蝗灾频繁发生,为消减蝗灾,共产党领导下的华北敌后抗日根据地与日伪统治地区都以自身特有的动员机制,进行治蝗社会动员,但实效却截然不同。

一、晋冀鲁豫、晋察冀边区的灭蝗运动

(一)晋冀鲁豫边区的打蝗斗争

1941年7月晋冀鲁豫边区政府成立,摆在边区政府面前的一项重要任务,就是动员边区军民治蝗救灾。

1942年夏华北大旱,“旱生蝗虫潦生鱼”[1],河南黄泛区首先发现蝗虫。不久,飞蝗像一张几百丈的布幔,遮天蔽日飞来。由于民间流行蝗虫是“神虫”的愚昧观念,更由于日伪腐朽统治,在蝗灾暴发初期扑杀不力。飞蝗播下卵,一个月后蝗卵变成蝻虫。蝻虫又把蝗虫吃剩下的一点田禾吃得一干二净。“蝗虫大作,秋禾无收”。[2]平汉线以东的日伪统治区和黄河以南地区的蝗灾蔓延,很快便危及八路军一二九师司令部所在地涉县。“在一次生产会议上,我们的生产部长张克威,他还兼边区政府农林局长,他讲了一些蝗虫的害处,因为他是在美国留学的,讲了需要用化学药品对上白糖治蝗虫。邓小平讲了用手打。后来就是发明用破鞋底呀什么东西,像蝇拍一样,打蝗。这是邓小平的土法上马的结果,打的不错,甚至于五分区司令员,后来七分区司令员皮定均都参加打蝗,所以涉县蝗虫危害不大,抓得快”。[3]

1943年春,晋冀鲁豫边区政府规定挖得的蝗卵可换米,并把灭蝗与备战、保卫麦收联系起来。林县岸峪村老少4天里刨蝗卵10多石,向边区政府换米498.2公斤,绿豆519公斤。但由于蝗卵太多,3月初,一片片、一团团蝗蝻滚滚涌向田野,绿油油的麦田霎时间变成黑乌乌的一片。太行区河顺集一天内有10平方公里麦苗被吃光。“林北一脚能踏住45个,严重的地方团成馒头大的大蛋。磁武到处碰腿碰脸,张二庄一鞋底打了78个,上寨一把抓25个。蝗蝻往人裤里钻,房上院子里都乱爬。涉县七区蝗蝻掉到锅里、饭碗里,围到麦子上,秆穗都看不见”。[4]太行区党委号召全区党政军民一齐动员,不分地区、不分昼夜、不分男女老少,展开大规模的灭蝗运动。5月10日,太行区林北县焦家屯蝗蝻猖獗,剿蝗指挥部组织1.5万人的灭蝗大军增援焦家屯。上午9时,850亩地里布满人群,红旗招展,喊声雷动。当地群众送来米汤慰问,儿童团敲锣打鼓,唱着打蝗歌。11日,林北县四区太平庄、南山创造了打蝗的辉煌战绩。13个村调动3000多人,一天活捉蝗蝻4.2万多公斤,打死6000多公斤。[5]“二道沟108丈长,2尺深,蝗虫积尸5寸厚。两道沟火阵共烧80丈长一大片,创造空前战绩”。[6]18日,林县、安阳5000人联合大战于石岩沟,十几个大队分五路围剿半天时间,打了4条大沟,抢救16顷麦苗,同时磁武六区调动了3000余人在上寨展开大战。19日,林县、安阳联合剿蝗指挥部在两县边境摆下“罗圈阵”,大圈里面套小圈,把蝗蝻围得风雨不透。有的敲锣鼓,有的掌火把,有的手执鞋底劈劈啪啪打。往上窜的蝗蝻被烧死,往下窜的被打死。掩埋队把烧死、打死的蝗蝻扫向沟内掩埋。5月中旬,蝗蝻基本被消灭了。但5月23、24日,“沿平汉线(敌占区)蝗蝻大部变为飞蝗,成群结队向我根据地扑来,安阳沟东过来三大股,一股向都里,一股向杨家河,最大一股扑向砚花水、东岗,有10里长5里宽面积。磁武分四路袭来,一股由安阳浮过漳河西来,5里长10里宽5寸厚,经都党窜入老毛沟、张二庄;一路由北羊城侵入落马岩、格老沟;一路由彭城越过封锁沟侵入山底、王看;一路由武南敌区经和村、八特村侵入天井岗西。不算武南就有800余平方里面积,北起武涉大道,南至水林公路100多里长之封锁线被突破,西向`先头部队'已逼近清漳河岸”。[7]大批飞蝗遮天盖日飞来,蝗阵绵延十几里长、几里宽,晴朗的天空立刻像满布乌云。飞蝗嘴利脚硬,能飞善跳,难以捕捉。加之小麦熟了,群众忙着要割,打蝗的办法已不行。剿蝗指挥部号召全体军民人人想办法,坚决消灭蝗虫。要求大家研究蝗虫的特点,提出新的办法。“一面打蝗,一面抢收麦子”。[8]

太行区创造了“火把阵”、“长蛇阵”、“响铃阵”、“泼水”、“涂毒”等新的打蝗方法,往往在百里长的防线上摆开阵势,飞蝗在天上飞舞,人们在地上摇旗呐喊,敲锣打鼓。山头上设立的瞭望哨轮流站岗,蝗虫一落地,立刻鸣炮联络,群起轰打。经白天不断袭击、轰赶,飞蝗精疲力竭。黑夜降临,围歼战便在各地同时展开。田间、山上、河边,到处都撒下了天罗地网。几万人的队伍就像军队打仗一样,按着事先规定的信号有秩序地前进、后退、分进合击。在梯形地带,采取三面包围的队形,把飞蝗压缩到堰根跟后面用火烧死。在平坦地区,使用一字长蛇阵的队形,慢慢向前推进。阵地对面冲天的烟火挡住了飞蝗的去路,飞蝗最后被歼灭在火墙跟前。只有落在庄稼叶上的飞蝗,既不能打,又不能烧,于是,又创造出一人掌灯,一人捉的“星火阵”。在边区军民扑杀下,飞蝗逐渐减少。

1943年7月间冀南又发生蝗灾。7月13日,冀鲁豫行署发出《关于扑灭蝗灾抢救秋禾的指示》,根据群众对蝗虫的认识及要求,反对听天由命的思想,发扬人定胜天的精神。根据灾情,有组织地进行扑蝗,统一指挥,彻底扑灭。避免各自为政,互相乱赶,还归纳出:坑杀法、扑杀法、打杀法、诱杀法、擒杀法。还指出,捕灭蝗虫“事关农民生产及人民生计,希接到指示后,立即布置到各区、村,严加注意蝗虫的表现,那怕很小一块地区,亦应引起高度重视,以免形成普遍灾荒”。[9]由此可见,边区政府是以对人民高度负责的精神来组织灭蝗的。“8月中旬,大名、元城发生大蝗灾,当时蝗虫如乌云遮日,自北向南从天而降,造成秋季大减产”。[10]“临漳县发生特大蝗灾,蝗虫盖地3寸厚,夏秋作物全部被蝗虫吃掉,当年粮食绝收”。[11]隆尧、巨鹿、南宫等县一次蝗虫袭过,毁掉524个村的庄稼。清河县“春夏大旱,8月中旬发生大面积蝗虫,遮天蔽日”。[12]八路军1个团曾在4天之内捕蝗1.6万多公斤,但不喝群众一口水,不吸群众一袋烟,老百姓过意不去,纷纷推着西瓜、甜瓜到部队慰劳。9月13日《新华日报》报道了涉县的治蝗动员情况:三区偏店、东寨,四区井店、更乐、台村,七区台漳、太仓等村,都先后发现蝗虫。但若干村,如南寨、东寨、偏店等,开始发现时,即动员群众捕杀。按闾编成小组,接连两个清早,三村便捕了250余斤。至9月13日蝗虫已快绝迹了。四区开始没抓紧,等生多了,捕灭便困难了,蝗虫吃了很多庄稼并继续为患,引起群众心慌;另外四区的组织工作也没搞好,未能同心合力捕灭蝗虫,而是你往我地里赶,我往你地里赶,蝗虫在地里飞来飞去到处吃。在村与村交界地带,就更没人管,那里蝗虫也极多。台村、更乐、下三庄交界地带,便有大批蝗虫。而城关则在胡县长亲自动员领导下,全村男女老少齐出动,自9月3日开始,每日清早去扑打,收到显著成效。七区也动员扑打,蝗虫已大大减少。全村男女老幼编成组,每组5至7人。清早时露水未干,蝗虫翅膀发湿,飞不动,扑打容易。天晚太阳将落时,蝗虫在谷秆上频频伸展翅膀,吱吱作响,不大动,易发现,也易扑打。扑打时采用吃片办法,一片一片清剿。打时,有人打,有人持布旗赶,赶到路旁或沟渠内聚歼之。同时要组成几个围歼圈,一个圈它容易飞跑。夜晚用柴烘起火,诱使蝗虫投火自焚。捕到的蝗虫集起来,经村公所上秤,依各组成绩好坏,给以奖励。

为解决灾民生活,冀南行署发放贷款20万余元、急赈粮近45万公斤、代食品3万公斤,还发动群众援助救灾粮163万余公斤。中共中央北方局于1943年7月31日发出《救灾工作指示》,八路军一二九师也于8月1日发布《为生产节食,渡过灾荒,迎接胜利》的命令,提出“不饿死一个人”的口号,倡导采取生产自救、社会互济等措施度过灾荒。

1943年捕蝗运动中,仅据太行区一、二、四、五、六、八军分区部队、太行大队、军区直属队等统计,共参加7万多人,打蝗7.25多万公斤。在总结治蝗工作时,太行区归纳出一些行之有效治蝗方法,如“扑打法”:把群众组织成队,一块一块地包围消灭;清早时露水未落,蝗虫翅膀潮湿飞不动,扑打容易,雨天更好;一遇冷天,蝗虫寻找暖处,将干的柴草放在田中或地边,等蝗虫到柴草底下,再用火烧;黑夜点灯,把灯放在地里或地边,在灯光周围放数盆冷水,蝗虫飞扑灯光即掉在水里,或因灯影射到水中,蝗虫即向水光处飞落淹死;扑打蝗虫时,用二三米长的竿子,把一头绑上鞋底或毡片等,将落在谷穗上的蝗虫向一处赶。“毒杀法”:1.用大片麦麸皮7.5公斤,糠0.5公斤或锯末5公斤,砒霜或砒酸铅0.5公斤,水1煤油桶[13],混合拌;2.用新鲜马粪25公斤,砒霜或砒酸铅0.5公斤,花椒油2两,加水混合到潮湿,但不要太稀。这两个药方要配制均匀,每亩约用2.5公斤到5公斤为度[14],在黄昏或拂晓时,撒播在田禾叶上,阴雨天不撒,注意药液不要沾手,毒死蝗虫也不能吃。经这样扑打,不少地区的蝗虫被消灭了。

1944年春天,趁蝗卵尚未孵化,边区政府就号召农民刨蝗卵。刨一升蝗卵,可向政府换一升小米。2月13日,太行第一专员公署向各县发出《组织群众搜刨蝗卵,并折米奖励》的指示,规定每0.5公斤蝗虫卵可换小米1公斤,由公粮开支报销。刨蝗卵在一定程度上减轻了灾害,但仍不能彻底消灭蝗灾。《清河县志》记载:1944年“5月发生蝗虫,受灾面积30余万亩”。[15]《涉县志》记载:“飞蝗遮天蔽日,所过之处,树叶禾稼俱食精光(每棵谷子上平均有50多只),受灾面积80多平方华里。”[16]5月3日,《太行区党委、军区政治部关于扑灭蝗蝻的紧急号召》指出,最近安阳、磁武、沙河各地,已发现大批蝗蝻,有的地方已吃掉麦苗数十亩,甚至一次即吃掉百余亩,一个巴掌能打死百余个。如果不及早扑灭,并根绝蝗卵,则将来满天飞蝗,“一落一片光”的可怕现象又必摆在面前了。7月1—3日,两股飞蝗落到临城县石城一带,区政府组织群众,6天即捕打下去,但农作物受到严重损失。6—10日,三股飞蝗落至“赵庄、石家栏、都丰、白鸽井一带,后蔓延全县”。[17]7月,蝗虫两次飞入内邱县境,被灭后又发生蝗蝻。蝗蝻“吃光青苗14700亩。8月25—26日,成群飞蝗由平汉线东和邢台县境内飞来,蝗群约长10公里,宽5公里,遮天蔽日,所经之处秋禾顿被吃光。另一批蝗虫由邢台县宋家庄一带飞入侯家庄、九宅会,蝗群长约2公里,落地厚6—7寸,60余亩谷物顿时吃光。这次受灾面积为121415亩,吃光秋禾57540亩”。[18]但不少群众却视蝗虫为“神虫”,在田间磕头烧香、给“神虫”上供,封建迷信思想给扑蝗带来巨大困难。

面对空前的蝗灾,边区政府所属冀鲁豫行署、冀南行署组成救灾治蝗委员会,有计划、有步骤地动员党政军机关、人民群众展开治蝗斗争。八路军干部走乡串户,宣传动员他们停止烧香拜神,丢掉愚昧思想,确立长期打蝗观念。1944年太行根据地的治蝗分两阶段:第一阶段刨挖蝗卵。截至5月底,10个县共挖蝗卵5万多公斤。第二阶段扑打蝗虫。6月初,大批蝗虫从平汉线日伪统治区及黄河以南飞向太行抗日根据地,飞蝗来势凶猛,遮天盖日,在空中发出轰轰如雷的声响,落下后漫田遍野,最多的地方有一二尺厚,层层迭迭的蝗虫带宽一二公里、长50余公里,简直是蝗虫世界。每棵庄稼上都有几十只蝗虫,只听沙沙声响,禾苗、玉米被一扫而光。吃过庄稼,蝗虫又天昏地暗地冲进村庄,连糊窗户纸都被吃光,甚至咬小孩的耳朵,叮人手臂。面对突如其来的飞蝗,“灭蝗指挥部”统一指挥,县、区主要领导直接领导并参加灭蝗战斗。如武安县委书记、县长昼夜奔波在乡村田地中,武东区委书记在距日军占领区不足2.5公里的村中领导打蝗40天。广大干部战士、群众团结奋战,白天用荆条抽打蝗虫,点燃火把烟熏蝗虫。夜晚,每10人一盏马灯在田里扑打蝗虫,并将其埋入坑沟中。群众创造出运动战、游击战、箩圈阵、火把阵、长蛇阵、乱星阵、簸箕阵等灭蝗阵势以及水战、涂毒法等。据不完全统计,武安县共捕蝗54.5万公斤,从蝗虫口中抢救出几十万石粮食。

1944年9月间,飞蝗又一次袭击太行区,而且飞越了太行山天险,分两路突入左权和平顺,威胁到二、三、四、八分区和太岳区。根据地军民进一步组织动员起来和蝗虫作斗争。灭蝗救灾巩固了太行区军民生存的经济基础,“群众中落后、迷信、自私等恶习也得到一定程度的克服”。[19]

边区报刊,如《新华日报》在指导各县打蝗斗争中起了重要的宣传动员作用,各县还编印了《剿蝗通报》、《剿蝗捷报》和《剿蝗专刊》,及时表彰先进,促动灭蝗。如针对青黄不接季节打蝗农户断炊问题,边区报刊登载了“蝗虫可以吃,养料很大”,边区干部带头吃蝗虫的消息。在一定程度上解除了群众的疑虑,并向大家宣传吃蝗虫可以度荒。后来出现了老人、儿童到地里拾烧死的蝗虫,晒干磨成面做成各种食品以度饥荒的现象。

(二)晋察冀边区的治蝗斗争

1940年代前期,晋察冀边区的蝗灾也十分严重。冀中的文安、白洋淀等地势低洼,苇滩碱荒甚多,是为蝗虫发生的渊薮。“由于敌伪蹂躏,旱灾频仍,使蝗虫繁殖更厚,又加之南邻地区时有飞蝗窜入,因之蝗蝻益为害繁盛。飞蝗一般由东南向西飞,至平汉线两侧地区则为害更烈,秋季飞至冀西行唐、曲阳、易县等地后,就地产卵,翌年孵化成蝻,因此河北省境内受害较重(晋、察、发生较少)”。[20]

1941年7月15日,晋察冀边区行政委员会主任宋劭文、副主任胡仁奎、实业处长张苏联名函发“治蝗办法”,以作为“防蝗治蝗之参考,倘或某地发现蝗虫,应即紧急处置,号召军政民一体动员,进行捕杀,务使尽绝而后已。同时并应将发生情形详报本会,以便通知其他地防范,免致蔓延”。[21]晋察冀边区行政委员会编印的《治蝗办法》对蝗虫食性、迁移性、合群性进行了较为深入的研究,提出:“治蝗要严格反对迷信,一经发现后,应当从速发动群众,有组织有计划的同心协力的大规模的捕杀。”[22]《治蝗办法》还指出:垦荒治蝗是顶好的办法,耕锄可以灭蝗卵,灌水可以使蝗卵霉烂,秋后掘蝗卵能够预防明年蝗蝻发生,驱逐蝗蝻入沟填埋,灯火诱捕、手捕、网捕、扫帚打、放鸡鸭吞食等都是治蝗的有效方法。

1943年,华北蝗灾严重。晋察冀边区的灵寿县开展的挖蝗卵运动中,三、四区的的部分村庄,“已挖出蝗卵15824斤。而五区虽系游击环境,在敌伪不断的扰乱下,也刨了16000余斤,参加人数竟达8186人。计全县四、五区与三区的部分村庄,截至3月底,共挖出蝗卵31824斤”。[23]灵寿县的社会动员方法是:第一,“干部亲自动手,耐心示范。一方面向群众进行反复的动员和倡导,使群众认为:‘打蝗不如打蝻,打蝻不如刨蝗卵';另一方面区干部分工负责,亲自下地刨卵。五区曾具体规定每个区干部挖蝗卵4斤,以影响和带领群众。四区东管村长赵发亮,亲自到贯庄学习‘挖法’,西管村抗联会主任孙洛举,经三天试验再教导群众”。[24]第二,具体规定了奖励的办法。边区政府宣布“每挖1斤蝗卵,奖5斤小米。这对儿童、妇女、老年人的刺激作用很大。如四区中管村七岁儿童赵银山、赵来子经常自动远征十余里刨蝗卵,60多岁的赵志祥和他两个小孩也挖卵125斤。贯庄11岁的宋小六被称为‘挖卵能手’,别人一天挖1斤,他却能刨2斤多,所以经常在他背后跟四五十个人,学习他的‘挖法’”。[25]四区索庄与五区阜安一带男女老少,三五成群,经常到地里挖蝗卵。特别是四区贯庄热潮更高,每天太阳还没出来就下了地,11月17日至12月12日曾因下雪停止过几天,但阳坡里雪刚化,人们冒着呼呼的大风又开始挖卵。第三,加强领导,开展竞赛。四、五区又互相提出挑战,在四区群英大会上贯庄英雄宋书经又向邵村抗联会发起竞赛。贯庄等村利用晚上报告成绩,交流经验,表扬模范。第四,与各种斗争相结合,进一步推动治蝗运动。群众刨蝗卵接近堡垒附近时,民兵便设立瞭望哨,规定了警报和联络讯号。为防敌之抓捕和抢掠,接敌村庄的群众往往是清早吃饭,牵上牲口,驮上衣被出发到较安全地带挖卵,直到黄昏再回去。四、五区将治蝗与发展合作事业,开展文教等工作相结合。索阜安、南青同、上邵等村,用儿童刨卵挣来的小米办起合作社,以解决儿童学习用具与家庭日常用品问题。西管村开展“每个人给剧团刨四两卵运动”,集资13000余元,成立了村剧团。各村民校把小学教育与刨卵生产劳动相结合,解决了办学经费问题。四区上邵某童子军因刨卵积极,在家庭会议上奖励帽子一顶,衣服一身,他当会表示:“老师到县开8天会,我要刨10斤蝗卵,星期日挖一整天。”[26]贯庄童子军中队长孙国华,与中管村童子军中队长同时宣布自己挖卵计划,确定每天晚上开会,交流经验。群众参加挖卵,得到了实物奖励,一定程度上改善了生活,解决了一些贫苦群众的春耕困难。

1944年6月,冀中行唐县“西城仔、上方、阳关等七村发生蝗灾,甚者庙上、井凹800多亩禾苗被吃光”。[27]“7月14日飞蝗群侵入栾城县,遮天蔽日,庄稼多被食尽,十五六天后生蝻”。[28]晋察冀分局和边区生产委员会提出,“人不消灭蝗虫,蝗虫就要吃人!”“放纵蝗虫就等于放纵敌人!”于是,“阜平等14个县585879人参加打蝗,县党政军民负责人也亲自下手,老弱妇孺齐出动,部队机关停止工作,组织打蝗队伍,人民也互相友爱,不管谁家庄稼,发生在那里就消灭在那里,决不让蔓延”。[29]为解决灾民生活,大灾之初,晋察冀边委会发放救济粮和贷粮1100多石,发放款项1500多万元。飞蝗遮天蔽日,有如一片白水,1944年晋察冀边区受灾达46县,据其中23县不完全统计,被害田禾面积807730亩以上[30],被害最严重的是博野、高阳、安新、任丘、之光、肃宁、束晋、晋深极。曲阳、徐水、满城等县夏蝻、夏蝗、秋蝻、秋蝗连续发生,有的地区甚至连续发生数次。曲阳七区群众曾一连打了20天,是年估计全边区损失粮食40万市石以上。[31]平山县采取“火攻蝻子”的办法,涞源县采用“围歼蝻子”的方法,满城县组建的“联村捕蝗指挥部”和“远征队”,都在打蝗中发挥了重要作用。

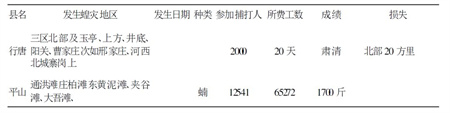

《1945年冀晋区生产会议总结报告》中说:“据六县统计,捕蝗蝻279269斤,四县统计挖卵41259斤(行唐全数不清无统计)。”[32]估计“仅挖卵一项就等于消灭338072万斤蝗蝻……今年我们基本上实现了卵不变蝻、蝻不变蝗、蝗不下卵的口号”。[33]冀晋区各县动员民众,挖蝗卵打蝗虫成绩及其所受危害情况如下表:

表1 1945年冀晋区各县发生蝗灾情形一览表[34]

晋察冀边区“虽连年普遍而严重的发生蝗灾,但按被害地区及损失的比例看来,损失是大大的减少了”。[35]1945年“许多地方实现了‘卵不成蝻,蝻不成蝗’,‘发生在那里,消灭在那里’的要求,故未发生秋蝗,这是惊人成绩!是灭蝗史上最光辉的一页”。[36]晋察冀边区治蝗经验主要是:采用多种多样的社会动员方式,广泛动员组织广大人民群众参加治蝗、剿蝗运动,群防群治;利用“军事化”组织建制的优势;将物质激励机制与精神激励机制相结合。

二、华北日伪统治区的蝗灾控制

在华北日伪统治区,山东、山西、河南、河北四省伪政权都曾制定年度蝗虫防除实施计划,但实际上作的都是表面文章,无人真正重视。日伪华北产业科学研究所的畑井研究员编印了《防蝗指南》,研究东亚蝗虫的习性及防治,但缺少沦陷区民众的响应。

公布于1939年6月的《河北省治蝗暂行简章》,大体反映出华北日伪统治地区的治蝗动员体系。该简章规定,曾受蝗灾或飞蝗停落之处遗种潜伏待期孵化、蝻子发生,应由县公署及建设局指导民众依法搜掘或酌量备价收买。县境内若遇有蝻子发生,由县知事及建设局长督饬各村长等率警团民众乘时捕灭。“若怠惰因循听其长翅腾飞者,应将各该县知事、局长从重议处”。[37]县境遇有蝻蝗,应一面通报主管官署,一面咨请相邻地区星驰协捕。“若因邻封官推委迁延致成灾害时,由主管官署查明从严议处。收买蝗卵费用及扑捕蝻蝗之警团、民众,饭食均准动支公款,由县知事或局长招集农商会长眼同发给,据实报销。其确能除害因以保存农作物者由主管官署核请发奖。其已动用公款仍不能除害而残毁农作物者,责令赔偿”。[38]地方发生蝻蝗,县知事隐匿不报,经他人举发派员查明后,立将该县知事撤任。“蝻蝗发生之地或附近乡村应视发生情形,按户口及耕地多少,限定每村于若干日内征收死蝻蝗若干斤,交区公所验明掩埋,迟交或交不足者罚,逾格者奖。倘至成灾,每村报灾时,须携带死蝻蝗若干斤为被灾之凭证,即以此核定被灾成数。若无蝻蝗空报灾情或未交蝻蝗而报肃清者,罚其区村长”。[39]在蝻蝗防除必要时,县知事可以根据耕地面积,征集民众进行大规模的搜捕。若民众以搜捕蝻蝗妨碍农作物,阻挠搜捕或勾通警团村里长嘱託放走及贫民希图捕蝗售卖,私匿蝗卵或蝻子听其孳生延害者,查明均从严治罪。

从上述资料可以看出,日伪统治区实行的是“片面的治蝗路线”,依靠的是伪官吏、伪警团。上下级官吏存有很强的依附关系,一般由伪区村长征集民众进行治蝗。因此,日伪统治区治蝗的社会动员是片面的和十分有限的,表面上大张旗鼓,实际是一环套一环地认认真真走过场。这在华北日伪治蝗的档案资料中可见明证。

1944年7月8日,伪《华北政务委员会农务总署技士赵真之赴河北顺德道指导治蝗经过报告》称:“此次顺德道之飞蝗当地产生者甚少……皆系由太行山之荒芜地带成群飞来,扑灭较难。因而成灾。全道发生蝗害者计邢台、沙河、南和、平乡、广宗、巨鹿、威县、任县、清河等九县,发生面积约10万亩,作物受害面积约9万亩。所调查之四县以沙河县为最剧,至今尚未肃清,且该县之飞蝗现正在交尾期中,若不预防得法,预想明年之蝗灾亦甚可虑。其他诸县经真之等教以火烧法、烟雾法、人力分捕捉法,一致努力实施,并因连日阴雨对蝗虫之生活不利,已经渐次扫清。并且,在飞蝗捕灭后再重新播种第二次之晚种作物仍可十足收成,不至灾情蔓延矣。”[40]

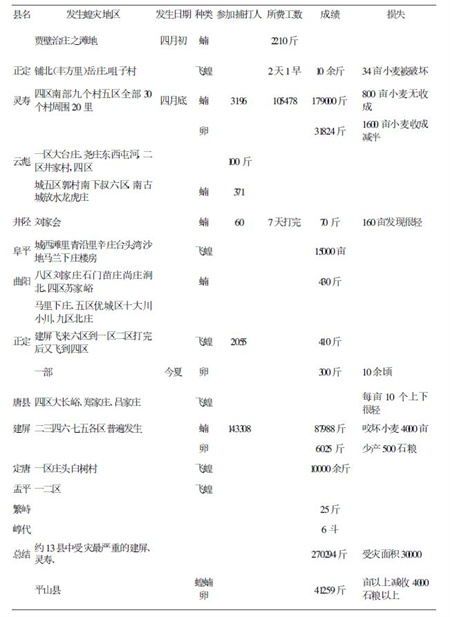

表2 1944年顺德道蝗虫收买、治蝗费支出、物资交换概况表[41]

备考:各县由本处领取收买资金等共41050元,治蝗本部旅费2810.20元,杂费185元,治蝗布一百块,合洋3162元,共计47207.20元。

1945年1月20日至24日,伪华北政务委员会举行该年度第一次省长会议,在会议文件中有《华北地方日本甘藷之栽培法》等“奖励甘藷以防蝗害”的资料。《华北地方日本甘藷之栽培法》认为:“飞蝗最嗜食禾本科植物,尤为食粮生产之劲敌,惟栽植甘藷尚未闻有被害者,故与蝗害炽烈之地奖励甘藷最为有效。”[42]华北农事实验场调查飞蝗嗜好作物程度排序如下:

上:玉米、水稻、粟、陆稻、黍、高粱、大麦、小麦、苇。

中:马铃薯、大豆、烟草。

下:棉、蔬菜、大麻、青麻、绿豆、豌豆、芝麻、芋、桑、甘藷。

伪华北政务委员会农务总署在1945年1月省长会议上报告称:“去年各地蝗蝻为害,自蝗虫发生生态学观之,本年度预料其发生将更形炽烈,亟应讲求扑灭方法,兹拟按去年被害最重之县200余,定为除蝗重点县而实施之。”[43]可见,划定重点地区防治,调整蝗区农作物种植品种是日伪统治区治蝗的重要举措。

日伪华北产业科学研究所畑井研究员编印了《防蝗指南》,其内容为华北蝗虫的分布、发生基地、形态、发生经过、习性、防除、干燥法及输运法等八部分。提出:“早期发现;.随时联络;动员农民预为驱除之组织。”[44]驱除法为:采卵、驱除幼虫、驱除成虫,干燥法及输送法。“飞蝗及幼虫均富脂肪及蛋白质,最宜充作家畜饲料或油脂原料……干燥方法则将捕获之幼成虫浸热水中,再行干燥之。充分干燥后便可输送,装运之际以席类等包裹最为便利”。[45]

在治蝗组织上,伪华北政务委员会农务总署负责治蝗,各省在农业增产局指导监督下以各县农业增产局及县公署为主体与有关机关联络协力实行。在蝗灾严重的年份各省大都制订过防除计划尽管华北伪政权声称举“官民一致动员”,但实际是一纸空文。民心丧尽的伪政权,根本不可能唤起民众的治蝗意识。

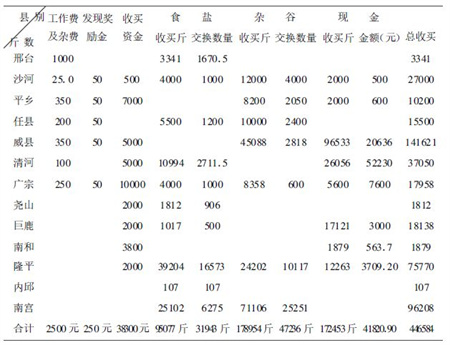

《青县造送伪县长王崇武任内经征治蝗费四柱清册》[46]记载了伪青县县长王崇武自1943年10月17日到任至1945年8月20日卸任前,经征治蝗经费的收支情况。治蝗经费收支帐目如下:“新收:一、道署发交治蝗经费3万元。开除:一、支建设科员王振新随道署胡委员赴二区调查旅费500元。一、支建设科员王振新赴道署参加会议旅费1190元。一、支所员王俊峰随委员赴二区调查旅费250元。一、支科员王振新赴道署参加甘薯及蝗蝻会议旅费1083元。一、支道署胡委员来县调查蝗灾洋车费230元。一、支道署胡委员来县调查蝗灾火车费500元。一、支派赴各区捕蝗督励班人员旅费7000元。一、支招待道署治蝗委员宴会费770元。一、支招待道署宣传员用费1759元。一、支宣传科长姚济唐赴三区宣传治蝗旅费2423元4角。一、支宣传员张希良赴三区宣传治蝗旅费2422元4角。一、支宣传科长姚济唐赴二区宣传治蝗旅费727元6角。一、支宣传员张希良赴二区宣传治蝗旅费727元6角。一、支建设科办理治蝗购用文具纸张价款2210元。一、支印制宣传治蝗标语纸价款5500元。一、支印制宣传漫画500张价款2707元。以上共支3万元整。实在。结存:无。”[47]

上述史料是河北青县日伪县长王崇武在1945年8月日军投降后办理的移交报表,从中可见他在近两年任期内津海道拨治蝗专款的收支情况。1943年10月17日至1945年8月20日,津海道公署划拨给青县3万元治蝗专款。区区3万元用于青县两年治蝗,实在是杯水车薪,而用于购置治蝗药品、器具的竟毫无分文。3万元治蝗专款主要用于会议差旅费、宣传费、招待费,其中会议、差旅费16324元,占54.41%;宣传费10417元,占34.72%;宴会、洋车等招待费3259元,占10.87%。道署来青县视察治蝗的胡委员出入坐洋车,花去洋车费230元;更有甚者,民众煎熬于蝗灾之中,伪道署治蝗委员竟在蝗灾区享受宴会招待,并且从治蝗经费中开支宴会招待费770元!

当华北敌后抗日根据地开展群众性扑蝗运动的时,华北沦陷区日伪政权却用尽办法进行破坏,如在冀鲁豫边区与日伪统治区交界地带,日伪政府四处抓壮丁与开炮射击捕蝗群众。在敌占区情形更加恶劣,在鲁西鄄县城张殿庄附近,田里的秋苗被蝗虫吃光了,但是日伪仍唱戏作乐,冀鲁豫边区抗日根据地六区群众不忍坐观,集合前去援救,又被张殿庄敌伪打回来。濮阳汉奸孙良诚盘踞区域,首次发现蝗虫,三天把庄稼吃净了。后来又发现蝗虫,日伪统治区群众接受抗日根据地经验,也想组织起来扑打,但敌伪到处抓壮丁,破坏了群众计划。蕲城县伪知事刘本功,一面布告禁止扑打蝗虫,一面亲以10万元伪钞请戏子唱戏,但戏唱完了,苗也吃光了。[48]

总体上看,华北伪政权治蝗的目的在于维护日伪的殖民统治,为日军进一步扩大侵华战争提供农产品支持。华北日伪统治地区的治蝗动员多是文典武戏,缺少具体的组织措施。派出各地监督治蝗的伪官员作威作福,“督励”民众治蝗,体现的是“主”与“奴”的关系。日伪通过驱使、监督人民的方式实现对蝗灾的控制,其治蝗效果和民众参与程度是大打折扣的。日伪组织也让群众打蝗,但是“派差式”的,发挥不了群众的积极性;他们也奖励,但不能达到预想的结果。华北日伪官吏猛于虎,苛政猛于蝗,“由此可以看出,蝗虫能成灾,是在敌占区可以成灾”。[49]

三、两种治蝗效果比较

1940年代前期是华北蝗灾高发期,敌后抗日根据地、日伪统治地区在治蝗组织动员方式、治理方法等方面表现出巨大差异,这是两种不同权力运作方式的外在表现。

(一)两种不同的治蝗社会动员,两种截然相反的治蝗局面。在中国共产党的领导下,晋冀鲁豫、晋察冀边区等实行全民动员的治蝗方针。如1944年5月3日太行区党委、军区政治部号召:“各地共产党员们,军队的指战员同志们,人民大众的先进战士——劳动英雄们,有经验的父老兄弟们,模范工作者同志们!我们请你们,号召你们,立即动员广大群众……大家起来亲自动手,开展一个热烈的扑灭蝗蝻、肃清蝗卵的运动。”[50]“这是一个群众的事业……对于那些不关心民疾,不负责任,执行得不及时、不具体、不细密的官僚主义者,应当受到严厉的批评与责斥!”[51]为了打破群众迷信起见,干部带头吃蝗虫,后即逐渐传开,大家都吃起来了。群众把蝗虫的头和翅膀去掉,“有的煮熟积存起来当干粮食,有的用点油盐炒炒吃,有的掺到米、玉茭、糠里,烙饼或蒸窝窝食”。[52]“涉县女劳动英雄孟祥英炒一锅蚂蚱自己领着先吃,大家都吃开,把蚂蚱当成宝贵的食品,争着要磨成面储藏,各家的的房上都晒满了”。[53]1944年剿蝗斗争中,中共冀鲁豫分局书记黄敬、军区司令员宋任穷、年逾60的行署主任贾心斋亲自参加捕蝗,这使下级干部群众信心倍增。“边区子弟兵21团,在烈日下4天之内,捕蝗32000斤,不喝群众一口水,不吸群众一袋烟,老百姓过意不去,纷纷推着西瓜、甜瓜到驻地劳军”。[54]

日伪统治区的治蝗实行的是伪政权包办的方针。伪官吏昏庸、愚昧、腐败之极,如青县伪县长王崇武将治蝗专款挪作洋车费、甚至宴会招待费之用。日伪收买蝗虫资金的支付,也是一笔糊涂帐。如1944年顺德道治蝗费支出中,有2500元的“工作费及杂费”,2810元的“旅费”。蝗灾治理上两个不同政权控制区形成鲜明的对比。

(二)两种不同的治蝗组织体系,两种不同的运作模式。1940年代前期治蝗中,八路军的军事动员体制和富有感召力的社会动员发挥了重要作用,如冀鲁豫边区从专署直到县、区、村各级都成立剿蝗指挥部或剿蝗委员会,实行统一指挥。清丰由附近相邻的十个八个自然村组成临时中心村,县区干部分散在各中心村担任领导。每个中心村为一个独立打蝗作战单位,可以互相援助,随时集中力量,到最严重的地方去打蝗。其他各县采取联防组织办法,也收到同样的效果。由村长、合作社主任、小学教员、开明士绅等组成指挥部或捕蝗委员会,男女老少组成不同的分队、小队,民主选举队长,制定规约,每天起床、吃饭、集合上工都以吹哨、鸣鼓、鸣锣为号,大家过着军事化和集体化生活。特别是向来被轻视的儿童妇女,发挥了不少的作用,妇女的耐心,儿童的接受领导,服从指导,并有高度的争胜心,一般的除挖沟外,他们在扑打上,都可以与青壮年并驾齐驱。“在分工上也很科学,广曲有些村庄青年为正规军,专负责挖沟封锁,妇女老头为地方武装,一块一块歼灭。儿童为游击队,那里发现一块,他们就跑去突击,结果收效很大。鸡泽县采用同样的方法,5天计划,3天就完成了。群众高兴地说:‘八路军游击战,用在打蝗上真起作用’”。[55]在武西县各区村也都成立了灭蝗指挥部,由区委书记或区长负责,下设“宣传组织股——宣传科学知识,克服群众迷信思想,并负责组织群众,10人为一战斗小组,使之灵活作战;运输股——负责割荆条,制作灭蝗工具,运送工具和搬运消灭的蝗虫及运粮食;侦察股——负责侦察,飞蝗落下时鸣枪报警,指挥部根据枪声,调动人力前去作战,同时也负责监视敌人的干扰;医疗股——负责防治战斗队员的疾病”。[56]

相比之下,华北日伪统治区治蝗的社会动员体制老化和弱化,其动员的根本起点背离民众。伪组织对上负责对下不负责,往往是标语口号铺天盖地,检查督励大张旗鼓,虚张声势,大摆花架子,甚至大搞封建迷信活动。日伪官吏假公济私,借治蝗以中饱私囊。因此,在突如其来的蝗灾害面前,华北伪政权不能实施有效的社会动员,更难以实现对蝗灾的有效控制。

(三)两种不同的救灾启蒙观。共产党领导的边区坚持治蝗治愚和破除迷信同步进行,消减自然灾害与思想启蒙同时并举。如1944年当磁武县蝗蝻出现时,迷信思想也随之抬头,甚至视蝗虫为“神虫”、“天虫”,不仅打不得,而且还要磕头烧香;尽管婴儿们嗷嗷待哺,但还得拿出好吃的给“神虫”上供。华北沦陷区更传出荒唐离奇的谣言:“某人夜间梦到一个‘蝗虫王’对他说:‘你们说我是蝗虫,我就把庄稼吃个净光;你们叫我蝗蝻,我就把庄稼吃个光杆;你们叫我神虫,我给你们留几分年景’。”[57]也有人认为:“‘蝗虫是神虫,越打越多’,‘不用打,白脖子老鸦一叫就完了’……这些落后迷信命运等思想统治着广大群众,于是要求唱戏、烧香磕头许愿。涉县七区妇女齐排排的向蝗跪着祷告,巫婆说:‘蚂蚱果然是神虫,烧上香还瞪着看眼哩!’‘千万不敢吃蚂蚱,吃四两要还半斤。’安阳有些老太婆白天捉回,晚上偷偷放出来(放生行好),有的一面打一面祷告道:‘这不是我要打你老人家,是人家(政府)叫我打你的。’”[58]还有的拿着杏黄旗到地里赶,有些群众不敢打,或者隐瞒自己地里有蝻子,而用叩头祈祷或用棍子轰,甚至有的嘴里念道:“你快走吧!八路军要打你呀!”[59]。起初尽管边区干部一再说服、动员、号召,仍然有少数人不动,磁武县张二庄老中农张连生思想较保守,动员他打蝗,他不敢打,还在地里烧香祷告。当他正祷告间,蝗虫蜂拥而上,刹时把他的七八亩小麦全部吃光。他觉悟后对人说:“烧香磕头是扯淡,不如下地实际干。我吃了信神的亏,非打不行。”[60]“蚂蚱土里生,靠天一场空!”[61]这种现身说法的破除迷信教育,比单纯的宣讲动员更有效验。一切从人民利益出发,全心全意地为人民服务,共产党和边区政府逐渐动员组成一支浩浩荡荡的打蝗大军。

冀鲁豫边区政府在总结1944年剿蝗经验时说,当蝗蝻铺天盖地而来时,群众“束手无策,悲观失望,有的抱头痛哭,有的悬梁自尽,跳井自杀,造成严重的社会问题”。[62]“蝗虫初来,在群众中存在着天灾不可治,蝗虫是‘神虫’的迷信观念,对剿蝗缺乏足够的信心和勇气”。[63]在这种情形下,冀鲁豫边区党和政府号召干部起模范作用,组织积极分子,开展捕蝗运动,把落后群众引导到剿蝗斗争中行列中来。在卫东,开始边区干部与群众一块拜神驱蝗,但蝗虫仍不走,干部就提出“轰轰”看,但轰也没有用,干部又提出大家一齐打,群众同意了打的办法,捕蝗运动很快开展起来。鄄城县“神娘娘”、“李善人”他们起初坚决不打,烧香拜神,别人的苗子保全了,他们的苗子被蝗虫吃得很厉害。边区干部就带领捕蝗队,帮助他们挽救了秋苗,他们最后也向群众宣传“烧香不顶用,不打真不中”。[64]这些事例通过边区报纸和干部的广泛宣传,对克服迷信思想起了积极作用。治蝗教育了人民,传播了“人能胜天”的思想。

针对群众存在蚂蚱不到自己地里不愿去打,各顾各的思想,边区干部提出:“‘蚂蚱会跳,那里都到,各顾各打,大家糟糕。’‘人不打蚂蚱,蚂蚱就要吃人。’‘要得好收成,一齐打蝗虫。’‘东村有蚂蚱,西村躲不下。’‘村分你我,地分你我,蝗虫不分你我。’”[65]这些贴近群众,入情入理的动员,唤起了民众的互助意识,促使他们加入打蝗队伍,甚至尚未发生蝗灾村庄也赶到几十里外有蝗虫的村子参加打蝗挖沟。

在华北沦陷区,封建迷信思潮伴随着灾情加重而传播,当飞蝗逼近蕲城县的关键时刻,伪县知事刘本功愚昧荒唐,沉湎于鬼神迷信,用唱大戏“驱邪”的方术驱蝗。纵然是锣鼓喧天好排场,笙箫阵阵,你方唱罢我登场,到头来却直落得曲尽戏终人散了,庄稼被蝗虫吃光了。

(四)精神、物质奖励是实施有效的社会动员的重要因素。边区政府采用政治鼓励与物质奖励相结合的激励机制,制定了奖励模范的办法。各村每天一总结,选出捕蝗英雄,奖励1.5公斤小米。连队和远征队每天也提出前3名给予奖励。如灵寿县每挖卵0.5公斤,奖小米0.75公斤,并募集了毛巾、铅笔、肥皂等奖品;“抢先锋牌”的办法则大大提高了青少年儿童的热情。由于物质、精神奖励和竞赛运动普遍展开,班、排、连战士,各村群众,组与组之间,儿童团与妇救会,甚至夫妇之间都举行打蝗竞赛。刚从敌人手中解放出来的内黄城区附近,也组织了剿蝗委员会,城内商人自动停市,学生停课,组织起1300人的捕蝗队,8天之内将蝗虫全部消灭。老百姓称赞说:“八路军有天分,自古从没有办法的事,现在都有办法了。”[66]这表明,合理的物质、精神奖励,在调动群众捕蝗中发挥了积极作用。而在华北沦陷区,伪政权奖赏的往往是那些“督励”民众的汉奸官吏,“官位与金钱”则与一般民众无缘。

(五)1940年代的中国,抗拒突发性为害剧烈的自然灾害的预警机制严重缺失,一般群众认为蝗虫“年年有,打不净”,甚至出现蝗灾初期隐而不报的现象,结果小灾小患恶性发展,酿成飞蝗蔽日的严重后果。这一点,对抗拒蝗灾或其他突发性为害剧烈的自然灾害或突发社会事故,都留下深刻的教训。如晋察冀边区冀晋区在1945年捕蝗过程中,开始“有个别地区,对捕蝗工作当时还没有引起注意,在部分干部的思想上还没有认识到蝗蝻蔓延与危害的严重性(如建屏县、曲阳发生蝗蝻的初期,平山洪子店区)……因而在部分地区遭受了不应有的损害。”[67]后来,边区政府确定了“卵不变蝻”、“蝻不变蝗”、“蝗不产卵”、“发现在那里即消灭在那里”的方针,在山头上设立了瞭望哨,分班轮流站岗,蝗虫一落地,立刻鸣炮联络,群起轰打。历史表明,要有效抗拒飞蝗等突发性灾害,需要建立一套反应灵敏的预警体系和应对机制,将突发性灾害消灭在萌芽状态。

(六)1940年代的华北蝗灾治理表明,治蝗效果折射出政治制度的优劣和人心的向背。如何与蝗灾进行斗争,是某个政权面临的一个极其严重的问题。日伪政权之所以不能有效地与蝗灾斗争,甚至讳疾忌医,连蝗灾消息都很少在报刊上报道,是因为其背离民众,是反对民主、出卖中华民族利益的傀儡政权。华北日伪统治区蝗灾越闹越厉害,官厅不但不救,反借此发财。沦陷区人民因为切身利益的关系,也自发起来扑灭蝗虫,但因为缺乏统一组织,所以当甲家捉蝗虫的时候,乙家怕把蝗虫赶到自家的田里来,就起来反对,常常因矛盾激化而酿成严重的械斗,闹出人命案子。久而久之,人民没有办法扑灭蝗虫,就只能称之为“神虫”,听天由命。人民没有动员组织起来,对自然灾害的斗争就没有力量,也正如人民没有组织起来,抗日就没有力量一样。在华北敌后抗日根据地新民主主义政权之下,情况完全不同。因为这个政权是民主的,是与人民密切相关的,所以能在战争的极其紧张的环境之下,组织动员人民群众与蝗灾展开斗争,这里可见两种政治制度的优劣和人心的向背。边区政府把灭蝗与中华民族抗日解放事业联系在一起,动员人民组织起来,在战争的环境下,解决就是在和平时期也从未解决过的灭蝗问题。“人民只要组织起来,就可以无敌于天下”。[68]蝗灾的监控虽然仅仅是众多农业减灾措施中的一个,但其影响程度与政府管理状况密切相关,甚至与历史上的治乱周期有着某种必然的联系。

1940年代华北敌后抗日根据地治蝗中,实行了以民为本的社会动员,共产党八路军和各级抗日干部从人民的根本利益出发,从农民农村的实际出发,实事求是,将治蝗与中华民族解放事业紧密联系在一起,使治蝗与民主科学思想的启蒙同步进行,救灾与社会革新同步进行;不断清除专制主义文化与封建迷信思想,组织动员起千千万万治蝗大军,抗御了罕见的大蝗灾,保护了边区的粮食生产,有效支援了抗日战争。敌后抗日根据地的民众剿蝗运动,冲破了以往历史上以政府赈济为主导的治蝗模式,发展为边区政府领导的、组织有序的大规模群众性治蝗运动,这预示着中国救灾体制正由传统向现代化转型,其意义和价值远远超越了边区治蝗运动本身。历史表明:在大的、突如其来的自然、社会灾害面前,实施以人民利益为出发点的有效的社会动员,能够减少、抵御和战胜巨大的灾难;背离民意,甚至假救灾之名行搜刮之实的社会动员,便宜了维持会和伪军,往往会小灾遗大患,大灾酿成巨大的社会灾难。1940年代华北蝗灾治理的经验教训是刻骨铭心的。

注释

[1] 《冀鲁豫行署关于扑灭蝗灾抢救秋禾的指示》(1943年7月13日),魏宏运主编:《抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编》第2辑,中国财政经济出版社1990年版,第351页。

[2] 隆尧县地方志编纂委员会编:《隆尧县志》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第122页。

[3] 刘备耕:《对刘、邓首长印象深刻的几件事》,张军锋主编:《八路军老战士口述实录》,中央文献出版社2005年版,第126页。

[4] 《五分区捕蝗运动》,河北省档案馆藏,革命历史档案,103-1-5-1。

[5] 《五分区捕蝗运动》,河北省档案馆藏,革命历史档案,103-1-5-1。

[6] 《五分区捕蝗运动》,河北省档案馆藏,革命历史档案,103-1-5-1。

[7] 《五分区捕蝗运动》,河北省档案馆藏,革命历史档案,103-1-5-1。

[8] 《五分区捕蝗运动》,河北省档案馆藏,革命历史档案,103-1-5-1。

[9] 《冀鲁豫行署关于扑灭蝗灾抢救秋禾的指示》(1943年7月13日),魏宏运主编:《抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编》第2辑,中国财政经济出版社1990年版,第351页。

[10] 大名县志编纂委员会编:《大名县志》,新华出版社1999年版,第108页。

[11] 河北省临漳县志编纂委员会编:《临漳县志》,中华书局1999年版,第133页。

[12] 河北省清河县地方志编纂委员会编:《清河县志》,中国城市出版社1993年版,第117页。

[13] 《太行区1942、1943两年的救灾总结》(1944年8月1日),太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史料丛书之六·财政经济建设》上,山西人民出版社1987年版,第254页。

[14] 《太行区1942、1943两年的救灾总结》(1944年8月1日),太行革命根据地史总编委会编:《太行革命根据地史料丛书之六·财政经济建设》上,第254页。

[15] 河北省清河县地方志编纂委员会编:《清河县志》,中国城市出版社1993年版,第117页。

[16] 涉县地方志编纂委员会编:《涉县志》,中国对外翻译出版公司1998年版,第112页。

[17] 临城县地方志编纂委员会编:《临城县志》,团结出版社1996年版,第136页。

[18] 河北省内邱县地方志编纂委员会编:《内邱县志》,中华书局1996年版,第161页。

[19] 魏宏运:《锲斋文录》,中华书局2002年版,第378页。

[20] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第1页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[21] 《晋察冀边区行政委员会函》(1941年7月15日),河北省档案馆藏,革命历史档案,579—1—202。

[22] 《晋察冀边区行政委员会函》(1941年7月15日),河北省档案馆藏,革命历史档案,579—1—202。

[23] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第10页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[24] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第10页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[25] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第11页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[26] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第12页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[27] 行唐县地方志编纂委员会编:《行唐县志》,中国对外广播翻译公司1998年版,第128页。

[28] 栾城县地方志编辑委员会编:《栾城县志》,新华出版社1959年版,第223页。

[29] 水生:《八年来晋察冀怎样战胜了敌祸天灾》,魏宏运主编:《晋察冀边区财政经济史资料选编》农业编,南开大学出版社1984年版,第745页。

[30] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第1页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[31] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第1—2页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[32] 《1945年冀晋区生产会议总结报告》,魏宏运主编:《晋察冀边区财政经济史资料选编》总论编,南开大学出版社1984年版,第611页。

[33] 《1945年冀晋区生产会议总结报告》,魏宏运主编:《晋察冀边区财政经济史资料选编》总论编,南开大学出版社1984年版,第611页。

[34] 《1945年冀晋区生产会议总结报告》,魏宏运主编:《晋察冀边区财政经济史资料选编》总论编,南开大学出版社1984年版,第637页。

[35] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第11页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[36] 晋察冀边区行政委员会农林处编:《大生产运动丛书之六·灭蝗零集》,明德印刷局1946年6月印,第11页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[37] 《河北省治蝗暂行简章》,《河北省公署单行规章汇编》,1943年12月印,第35页。

[38] 《河北省治蝗暂行简章》,《河北省公署单行规章汇编》,1943年12月印,第35页。

[39] 《河北省治蝗暂行简章》,《河北省公署单行规章汇编》,1943年12月印,第35页。

[40] 《华北政务委员会农务总署技士赵真之赴河北顺德道指导治蝗经过报告》(1944年7月8日),南京中国第二历史档案馆藏,汪伪华北政务委员会档案,2005—410。

[41] 《华北政务委员会农务总署技士赵真之赴河北顺德道指导治蝗经过报告》(1944年7月8日),南京中国第二历史档案馆藏,汪伪华北政务委员会档案,2005—410。

[42] 《华北地方日本种甘藷之栽培法》(1945年1月),天津市档案馆藏,天津特别市政府档案,1—2—1—656。

[43] 《华北政务委员会农务总署指示》(1945年1月),天津市档案馆藏,天津特别市政府档案,1—2—1—656。

[44] 华北产业科学研究所畑井研究员执笔:《防蝗指南》,天津市档案馆藏,天津特别市政府档案,1—2—1—656。

[45] 华北产业科学研究所畑井研究员执笔:《防蝗指南》,天津市档案馆藏,天津特别市政府档案,1—2—1—656。

[46] 亦称“四柱册”。中国旧时官府在办理钱粮报销或移交时编制的报表。四柱指“旧管”、“新收”、“开除”、“实在”,分别相当于现代会计中的期初结存、本期收入、本期支出、期末结存。文中所指的是抗战胜利后,南京政府的青县县长刘凤凯1946年6月接收日伪青县县长王崇武移交的任期内经手治蝗经费清册。此清册形成于日伪财产交接过程,交帐者定会把“违规”款项开支尽量减少,由此可以推想,日伪青县公署挥霍的治蝗专用款至少是交接清册中的数额。

[47] 《青县造送伪县长王崇武任内经征治蝗费四柱清册》(1946年6月),河北省档案馆藏,民国河北省部分档案汇集,652—1—546。

[48] 《冀鲁豫边区的剿蝗斗争》,《解放日报》1944年11月25日,第3版。

[49] 《太岳区捕蝗初步总结》(1945年),魏宏运主编:《抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编》第2辑,中国财政经济出版社1990年版,第425页。

[50] 《太行区党委、军区政治部关于扑灭蝗蝻的紧急号召》(1944年5月3日),魏宏运主编:《抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编》第2辑,中国财政经济出版社1990年版,第359页。

[51] 《太行区党委、军区政治部关于扑灭蝗蝻的紧急号召》(1944年5月3日),魏宏运主编:《抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编》第2辑,第360页。

[52] 《太行区1942、1943两年的救灾总结》(1944年8月1日),魏宏运主编:《抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编》第2辑,中国财政经济出版社1990年版,第398页。

[53] 《五分区捕蝗运动》(1944年10月24日),河北省档案馆藏,革命历史档案,103—1—5—1。

[54] 《冀鲁豫边区的剿蝗斗争》,《解放日报》1944年11月25日,第3版。

[55] 《冀鲁豫边区的剿蝗斗争》,《解放日报》1944年11月25日,第3版。

[56] 《灭蝗之战》,中共河北省委党史资料征集编审委员会编:《河北党史资料》第4辑,1986年4月,第162页。

[57] 《灭蝗之战》,河北省委党史资料征集编审委员会编:《河北党史资料》第4辑,1986年4月,第162页。

[58] 《五分区捕蝗运动》,河北省档案馆藏,革命历史档案,103—1—5—1。

[59] 晋察冀边区行政委员会农林处编印:《灭蝗零集》,明德印刷局1946年印,第3页,河北省档案馆藏,革命历史档案,21.22—2:2。

[60] 《五分区捕蝗运动》,河北省档案馆藏,革命历史档案,103—1—5—1。

[61] 《灭蝗之战》,中共河北省委党史资料征集编审委员会:《河北党史资料》第4辑,1986年4月,第162页。

[62] 《冀鲁豫边区的剿蝗斗争》,《解放日报》1944年11月25日,第3版。

[63] 《冀鲁豫边区的剿蝗斗争》,《解放日报》1944年11月25日,第3版。

[64] 《冀鲁豫边区的剿蝗斗争》,《解放日报》1944年11月25日,第3版。

[65] 《五分区捕蝗运动》,河北省档案馆藏,革命历史档案,103—1—5—1。

[66] 《冀鲁豫边区的剿蝗斗争》,《解放日报》1944年11月25日,第3版。

[67] 《1945年冀晋区生产会议总结报告》,魏宏运主编:《晋察冀边区财政经济史资料选编》总论编,南开大学出版社1984年版,第635页。

[68] 《太行剿蝗经验》(1944年9月25日),魏宏运主编:《抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编》第2辑,中国财政经济出版社1990年版,第412页。

来源:《抗日战争研究》2008年第1期

△作者张同乐,河北师范大学历史文化学院教授

责任编辑:钟思宇 最后更新:2022-10-20 09:55:10

- 1

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号