周祖文 | 动员、民主与累进税:陕甘宁边区救国公粮之征收实态与逻辑

2022-10-20 10:37:10 来源:《抗日战争研究》公众号 点击: 复制链接

内容提要

陕甘宁边区是中共敌后抗日根据地的指挥中枢和战略后方,在敌后根据地中最早实行救国公粮制度。在整个抗战时期,陕甘宁边区的救国公粮先轻后重,最后又有所减轻。早期过于仰赖外援,当外援突然断绝之后,救国公粮不得不临危受命,以解财政危机。在中共的意识形态里,救国公粮是按累进征收的,但在实际运行过程中,基本上依靠政治动员来完成,累进条例成为具文。1941年公粮畸重,政治动员遭遇其极限,于是在村和乡的层次上引入民主评议,以此消解公粮畸重问题。但由于公粮在县级层次上的分配不均,村和乡的民主评议实际效果并不理想。因此,1943年之后,公粮征收逐步走上进行土地调查、强调累进的农业累进税轨道。

关键词

陕甘宁边区;救国公粮;动员;民主;累进税

抗日根据地的敌后抗战虽以军事为重,然其基础性的支撑则来源于财政。在财政收入方面,由于抗日根据地几乎完全依托于传统的农村地区,农业收益因此成为抗日根据地财政的大端。救国公粮是根据地汲取农业收益的主要方式。对于救国公粮的研究,早期一般与对农业税的研究或者对农民负担的研究相勾连[1],近十多年来,则进一步扩展到救国公粮所关联的诸多方面。就本文所关注的陕甘宁边区的救国公粮来看,一些研究仍然关注其作为农业税税收制度的承继[2],一些研究将救国公粮纳入到区域经济范围内加以观照。[3]最近有研究倾向于将其作为中共克服20世纪40年代初期经济困境的财政政策来考量;也有研究关注中共早期财政的结构问题[4];有的研究注意到征收公粮中的政治动员问题[5];有的研究则强调救国公粮征收与边区治理方式演进的关系[6],还有的研究则侧重于陕甘宁边区财政结构与贸易体制、金融系统的互动关系。[7]总之,已有研究在不同的方向上多有拓展,但对于陕甘宁边区救国公粮的实际运作形态和逻辑鲜有涉及,本文试就此作一申论,庶几可与已有研究互为补充。

一、财政结构转捩中的公粮征收

陕甘宁边区是中共从土地革命时期存续下来的唯一一块革命根据地,抗战时期成为中共中央的所在地,也是中共整个敌后抗战的指挥中心。因为处于抗战的后方,所以整体上陕甘宁边区是比较安定的,中共的政治和经济政策在陕甘宁边区都得到了较早和较好的推行,就救国公粮来说,陕甘宁边区在所有抗日根据地中最先征收救国公粮,“救国公粮的办法,边区倡之于始,华北、华中各根据地都在照办”[8];同时,由于较少受战事的直接影响,陕甘宁边区有条件较为充分地完善救国公粮的各项制度。作为中共敌后抗战的指挥中心,陕甘宁边区的财政乃至救国公粮既有“地方性”,也有“国家性”,“这里是党中央所在地,是解放区的总后方,因而脱离生产人员特别多,自1941年以来,边区每百人至少养活4个脱离生产人员,1944年最多时,每百人养活将近9个脱离生产人员”。[9]因此,要考察抗日战争时期根据地的救国公粮,陕甘宁边区首当其冲。

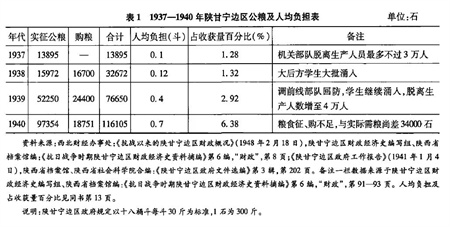

陕甘宁边区地处黄土高原,其经济在土地革命时期即遭受严重破坏,“边区人民纳税的能力,可说是没有的,那时什么税也没有,政府收支全靠特种收入”,包括“没收、战争缴获、银行贸易局的营业等”[10],这些非常规的收入虽然能解决一时的财政困难,但非长久之策。在此背景下,1937年,陕甘宁边区开始试征救国公粮,以解决边区财政收入和军队食粮的问题,一直到1945年抗战结束,陕甘宁边区都是通过救国公粮解决了军食和相当一部分的财政问题。总体来说,抗日战争时期,陕甘宁边区的救国公粮征收可以分为三个阶段。第一个阶段是1937—1940年,属于初创时期;第二个阶段是1941—1942年,是不断完善的时期;第三个阶段是1943—1945年,救国公粮制度在一些地方改为农业统一累进税。各个时期征收公粮数量见表1。

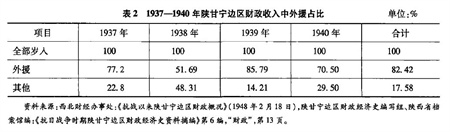

表1中,1937年采购粮食的数额是缺失的,其数量应该高于1938年,因为1937年的购粮款达到了81505元,占当年财政支出的16.2%,1938年购粮款只用了68000元,占当年财政支出的8.3%。[11]因此,1937年和1938年两年,陕甘宁边区的购粮数是超过所征收的救国公粮数的。购粮的大量存在,一定程度上减轻了边区人民的负担。从表1中看,1937—1940年公粮负担是轻的,此期边区人口约130万人,人均负担在0.1—0.7斗之间,占其收获量的1%—6%之间。购粮多于救国公粮的这一结构与1937—1940年陕甘宁边区的财政收入结构有关。这一时期,陕甘宁边区财政收入中大部分来源于“中央协款,八路军军饷和国外华侨、后方进步人士捐款,总之是依靠外援”,其中八路军军饷是每月60万元,此项加上华侨和进步人士的捐款占到了1940年边区当年“岁入的70.5%”。[12]在1937—1940年中,外援占当年财政收入的51.69%—85.79%之间,具体数据见表2。

从表2看,外援基本上占到了陕甘宁边区财政收入的七至八成。外援是一把双刃剑。这种严重仰赖于外援的财政结构虽然有利于减轻民众负担,却潜藏着巨大的危机。倘若抗战初期以来形成的较好的国共关系得以维系,外援得以延续,也许救国公粮在陕甘宁边区整个财政体系中的重要性就不容易得到凸显。但1939年之后国共之间摩擦不断,过分仰赖于外援的财政结构难以为继,使抗战最初几年救国公粮的征收少、负担轻的局面走到尽头。1940年9月,国民党便曾一度停发每月60万元的军饷,1941年1月皖南事变后,这笔军饷彻底停发,海外华侨及后方进步人士捐款也停止汇兑了。一下子失去了占财政收入七成的外援,陕甘宁边区的财政顿时陷于难以为继之境地。虽然这一后果早有端倪,中共也有未雨绸缪的准备,如1940年陕甘宁边区已开始加强税收,增收羊税,但也只解决了财政收入的22.9%,而后不得不以银行垫款3587099元解决赤字,占财政收入的36%[13],最后又不得不停发经费5个月,“除粮食仍由公粮供给外,其余一切费用(冬夏衣被毯费亦在内)统统自给,自一月一日起不再发给经费”。[14]正如毛泽东所说的那样:“最大的一次困难,是在一九四○年及一九四一年,国民党两次反共摩擦,都在这一时期。我们曾经弄到几乎没有衣穿,没有油吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖……我们的困难真是大极了。”[15]

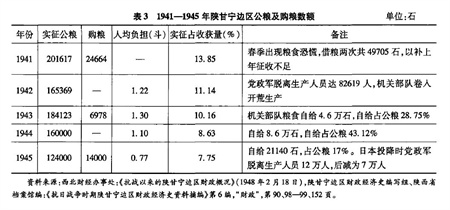

外援断绝之后,陕甘宁边区全力转向从内部开掘财源,除了开征新的税种之外,现成的救国公粮成为重要的财源。由于大后方学生涌入和部分军队回防边区,粮食需求上升,1940年征收的公粮已经比1939年的增加了将近1.8倍。即便如此,依然还有3.4万石粮食的缺口。因为当时粮食实际需求量是12.4万石,而出于仰赖外援财政的惯性,只征收了9万石,这使原本难以为继的财政雪上加霜。从1940年11月下半月起,由于公粮不足,边区政府停发公粮,各机关学校一律食用生产自给粮。[16]到1941年3月,边区政府粮食告罄,嗷嗷待哺,经过两次借粮42700石,一次买粮24660石,苦苦支撑到12月,到12月后新吃当年征收的公粮13200多石[17],才算熬过去。粮食奇缺的现实,使1941年的公粮征收数额不得不提高到20万石(见表3)。

1941年是整个抗战时期公粮负担最重的一年,实征已占总收获量的13.85%。因为当年借粮达到近5万石,所以边区政府为了兑现归还借粮的承诺,多征了5万石。1942年16万石的公粮任务也基本上是按照1941年的水平确定的。为了不增加边区农民负担,毛泽东提议从1943年起,“每年征收公粮18万石,以后若干年内即固定在这一数目上,不仅在目前全边区粮食总产量约150万石时是收这个数目,就是由于生产发展,总产量增至更大的数目时(据很多同志估计,就现有劳动力加以调剂,能使边区粮食产量达到200万石),我们也只收这个数字”。[18]因此,1943年公粮确定为18万石,1944年为进一步减轻农民负担降到16万石,1945年更降到12.4万石。

公粮的减少与1942年中共中央西北局高干会之后部队机关大生产蓬勃开展、部队机关粮食自给率的提高有关,也与“发展生产”之后边区土地数量的增加有关,同时也与1943年后在陕甘宁边区和晋绥边区晋西北之间打通了一条贸易道路改善财政收入有关。陕甘宁边区的耕地1937年约为862万亩,到1941年增加到1213万亩,1943年再增加到1338万亩的高点,与之相应的边区粮食总产量从1937年的111.6万石,增加到1941年的145.5万石和1943年的181.2万石。[19]耕地和产量的增加,使得公粮负担得到相对改善。同时,陕甘宁边区财政也得到了晋绥边区的强有力支持,终于渡过难关。陕甘宁边区“从晋西北开辟了一条贸易的道路,解决边区人民必需品困难,边区人民永远不能忘掉他们的功绩”。[20]陕甘宁边区通过成立由贺龙、陈云等人领头的西北财经办事处,负责边区与晋西北的贸易,抽取贸易特产的20%税收补充财政收入,使边区财政得到了充实。而在财政改善有能力进行购粮后,1945年的公粮任务才出现了较大幅度的下降。

陕甘宁边区财政结构从最初的仰赖外援转向开掘自身财源的过程,既是边区财政的特点,也是其公粮征收的特点,如何开掘自身的能量,动员边区内部的经济和粮食供给潜力,是陕甘宁边区公粮面对的一个重要问题。

二、动员与政治动员

“动员”是十多年来研究抗日根据地及解放区的一个热门术语。在土地改革、军队征兵等研究领域,学术界频繁使用的主要是“政治动员”一词。该词在学术界的流行乃至泛滥,某种程度上遮蔽了“动员”一词在抗战时期的涵义。虽然当时陕甘宁边区的材料中也多有“政治动员”的提法与活动,但“动员”一词最本源的所指乃是与人力、物力和负担有关,其次才是与宣传相关的政治动员。

首先看人力、物力。边区财政厅厅长南汉宸在1944年对中外记者的书面回答中,把动员的对象分为“公粮的运输”“公盐的运输”,以及“临时动员的担架、运伤兵,修路,帮助军队建筑”中使用的人力、畜力。[21]在《解放日报》上,“动员”一词也用于人力、物力方面:延安川口区四乡赵家窑村“公盐头一次16驮完成了,这次16驮半,刚布置下去,先前说动员牲口去盐池驮,老百姓说天冻,不好行动,听说上面叫改交代金,都愿意”。[22]

除了人力、物力,动员最主要的对象是负担动员。比如:

由于仁政观点,怕群众负担重了,而不顾革命与战争需要,造成一九四一年的粮荒,向群众借两次征一次,动员频仍,不胜其烦。[23]

在这里,借粮和征粮都属于动员。因为公粮的征收是对农民[24]的实际收获量进行征收,同时征收条例和细则一般每年都会变动,公粮任务每年都是不同的,农民事先不知道该交多少,所以每次征收之前都是一次动员。事实上,公粮是陕甘宁边区各种临时或正规动员中最重要的一种负担动员。动员的种类不仅是借粮和征粮,还包括其他许多种类。从下面对动员进行反思的材料中,我们可以看到各种各样的动员项目:

动员工作的不正规表现在什么地方?(一)项目太多,除公粮公草外,时间、次数无定。番〔翻〕开石泰乡一年来动员账本一看,可以数出今年财物动员项目共31项(另外动员毛驴送远差七次不在内),其中大部分是临时动员。内除主要的负担动员,尚也包括有关慰劳的动员五次,乡学校教员米与办公费各两次,冬学公费一次,欢迎剧团费用三次,乡参议会开会费用一次,鞋子三次——这些临时动员,数是很小的,如冬学公费12元,每一行政村只分得3元,慰劳抗工属麦子8斗,每行政村分到2斗多——数量虽小,可是却被作为一次动员工作,要召开一次乡干部会议,要分工下农村动员,这家收几毛,那家收几毛,使得干部与群众,都感到麻烦。[25]

从上述引文可以看出,动员的范围很广,一个乡的动员项目就有31项之多,包括粮、钱、草、公盐畜力、冬学公费、乡参议会费用、鞋子、乡学米等,甚至合作社股金、有奖储蓄券也是一种动员项目。而在一些材料中,买粮、木料、柴、菜等也是动员项目。[26]在这些名目繁多的动员中,公粮征收是一种“正规动员”。因为公粮征收有征收条例和细则,一年只征收一至两次,不是次数不固定的征收,所以不是“不正规动员”。

我们也可以在当时边区领导人的材料中找到关于公粮是一种动员的佐证。譬如谢觉哉认为,“救国公粮就是农业税,也即是田赋,并不是另外一件事,因为同是向耕地的人要东西。但我们对这问题的认识,好像不是一样。农业税、田赋方是正规的,救国公粮只是临时性质”。[27]这里所说的“临时性质”,就是指救国公粮是一种动员,只不过在动员中,救国公粮又是一种正规动员而已。

那么,动员为什么成为陕甘宁边区政府分派负担、筹集钱粮的办法,救国公粮又何以成为政府筹集粮草的最主要负担动员方法呢?

这主要是由于传统的田赋征税办法不足以支撑陕甘宁边区政府应对战时的庞大开支。一方面,陕甘宁边区“历来是经济落后,生产不发展,出入口不平衡的地区”。[28]经济落后,又不能自给,导致边区历史上财政收入很少,“抗战前陕北旧治二十三县中,有不少县份的收入尚不足本身每月仅360元的政费开支,其贫穷即可想见”。[29]另一方面,明代遗留下来的按田亩册征收田赋的办法,以及国民党时期“以烟土来弥补”[30]的做法都不再适用,而要实行新的、如谢觉哉等人期望中的“非临时的”“正规的”农业税,尚缺乏实施条件。因为在抗战的最初几年,边区政府对于陕甘宁边区的人口、土地、粮食收获量等经济数据实际上都不甚了了。以边区政府直属的延安县为例,直到1941年前对于延安县的人口一直以为是44.4万人,后来因为要进行普选,对全县选民进行登记时进行了一次调查,才查出人口为55.5万人[31],调查前后相差了11.1万人,占实有人数的20%之巨。在土地上,1943年延安川口区因试行农业统一累进税而进行土地调查时,发现土地数目差距很大。“试行的四个乡大部分是经过土地分配的。土地原有数目很不确实,原登记数只有一二四五四垧,这次登记共计二八五三九垧,为原登记数之百分之二三○,增加数为原有数一倍以上。增加原因主要有:过去登记的不确实,人民对土地只有一个习惯上的数目,与实有数相差很远,如一乡一家农户他的一块山地只有五十垧,众人都认为差的多,丈量之后,实有地五五○垧,为原数之十一倍。另有一户自报一块地只有一垧,打过后实有地四十五垧,为原数之四十五倍。这样的例子,还可以举出不少。……因为大家对丈量土地尚不熟练,已登记土地的确实程度,估计只有百分之八十左右,如土地登记的彻底,其增加数目当为更大”。[32]在产量上,农民隐瞒产量的行为普遍存在,虽然中共投入很大的力量[33],但调查所得到的材料,大多是“粗枝大叶”[34],甚至在进行了五年公粮征收后的1942年,虽然边区一再强调调查的必要性,还是发现调查的效果差强人意,“很多农村的调查材料,比较实在收获量还相差很远”。[35]

在人口、土地、产量的数据都不确实的情况下,公粮动员就成为边区政府的一个不得已而为之的选择。也因为同样的原因,公粮动员不得不更多地依靠政治动员来完成。1938年11月,边区政府代主席高自立在给关中专员霍维德的指示信中,强调征收公粮“不要认为只有先经过调查统计之后,才再按照百分之几的比例去征收,若此,则二千担之数目将无法完成之。因为农民究竟收多少,难于调查统计清楚,因此必须主要依靠政治动员”。[36]

政治动员采用的形式多种多样,色彩斑斓。一是组织宣传组,比如关中分区“进行了三四天深刻的宣传工作”,宣传的内容包括“抗战形势,保卫边区与保卫家乡生命土地财产的办法意义,并与群众的日常生活与迫切要求联系起来,借集市的机会给以广泛宣传解释”。在清楚解释之后,“人民都这样说:边区政府和八路军一定能把日本挡住,使日本不能踏入咱们边区等话。所以人民对之特别拥护,自动的报缴”。[37]二是召集群众大会。延安县通过大会解释公粮作为军食保卫边区的意义,一般群众经过解释后都说“日机经常来轰炸延安,这样惨无人道,我们甘心出救国公粮使前线打日本”。三是利用各种群众组织进行动员。延安县中区召开了活动分子会议后,下到各乡干事会议及活动分子会议,最后召集党小组会议,“估计了各群众收获粮食之多寡及应征收之数目字”。[38]四是组织小学校的教员和学生进行宣传,张贴标语,固临县“完校编了九个大队,每队又分三组,分发各村宣传……小子说话群众还喜欢听,收效很大”。五是会议宣传和个别谈话。固临县安太区白天召集妇女宣传,晚上召集男子分开进行[39];延川县永坪区“利用社会关系,干部深入农家,向亲友宣传解释,倾听群众意见,借以调查了解群众的家庭经济状况和他们的情绪”。[40]

在宣传的同时,也开展对人口、土地和产量的调查。但是由于“人力不足”,“宣传解释工作不够深入”,调查“多欠正确”。[41]许多地方调查结果大都令人失望,“靖边县一共有九个区,但这次的调查结果,没有一个区能瞭〔了〕解到确切的情形”。[42]在宣传、调查之后,就让群众开始自报产量和公粮。比如,1939年征收公粮时,安塞县“三区曹士花自愿提出交纳1石2斗,五乡曹怀高自动交纳5斗,四行政村代表主任陈廷祥自动交纳5斗”,这是在1937—1940年的公粮征收时自报的常态。[43]在公粮征收中,“登记时大部分是自愿的报粮”。[44]但是自报常常是不可靠的,隐瞒土地和产量的情况无处不在。虽然边区政府一再强调,“凡我边区人民,务须自动如期缴纳,不得隐瞒拖延,以多报少”[45],但这一强硬语气的背后实则充满了边区政府的无力感。

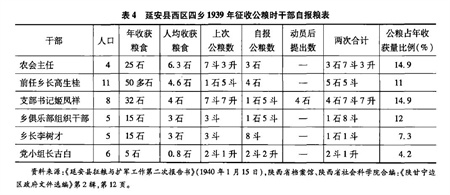

不过,政府还有各级农村干部可依靠,以用来对付瞒报。实际上,此一时期,陕甘宁边区的政治动员更多地放在了动员干部带头实报,甚至表演性、示范性的自报之上。陕甘宁边区的一个响亮口号是“干部决定一切”[46],政府利用干部和党员的模范作用,引导群众实报粮食。延安县西区四乡在自报时,“发动打粮多的干部,自己报告自己的收获量与应交公粮数目”(见表4)。

从表4看,支部书记和农会主任在政治动员后两次所报公粮已经占到收获量的14.9%,5倍于1939年全边区的2.92%,较之于陕甘宁边区公粮负担最重的1941年平均的13.85%还要高出1个百分点。虽然延安县的公粮负担一直比较重,但这一比例仍然是偏高,不排除带有某种表演性的示范成分。因为按照当时的一般估计,陕甘宁边区农民“负担力之饱和点是15%—20%”,边区农民除了公粮负担,还有公盐代金、教育附加粮等,仅公粮负担就已经达到14.9%,加上其他负担,确实已经达到毛泽东所说的“竭泽而渔”的地步。[47]支部书记和农会主任的公粮负担实际上已经到了可以承受的极限,而其他干部也有两人达到了12%和11%,最低的也有4.2%。可以说,这几个干部的确堪称模范。

在报粮的过程中,“党的一个小组长古白,这次他也要再交2斗2升,大家认为他不够征收的条件,但他执意不肯,他说边区形势既然紧张,前方部队要粮才能打仗,我的粮虽不多,但我应稠吃吃稀一些,可以交一些公粮,经再三解释,他好像不高兴。总的说,这样一来,首先保证了干部中能够按规定征收,群众再不会感觉不公平,提高了对政府的信仰”。[48]干部和党员该交粮的都报得畸高,没资格交粮的一定要交,不让交公粮则“好像不高兴”,在这样的表演性质的政治动员之下,群众既不好意思报低,同时由于高报之后水涨船高,也无法报低,“群众说:‘今年不同了,区长,乡长都实报,我们须得实报。’”[49]无怪乎延安县政府要坦言,“党员起了极大的模范推动作用,影响一般群众自动提出征收数目字”。[50]

类似的还有安定县中区二乡开全乡大会的时候,“计共有出粮的家户32家,内有党员应出粮者10名,因此这10个党员在大会很热烈的以打冲锋的精神报名,引导着群众也流水般的报名他们自己应出的公粮数目”。[51]这里,值得注意的是“打冲锋”一词,显然是10名党员先报,群众后报。从延安西区四乡的例子来看,先报者产量报得一般都要高,以党员之高带群众之高。当时,动员党员先报粮是一种流行做法,固临县林镇区在公粮征收中,也是把“统计产量从行政村以上的干部作起,然后再普及群众”。[52]

如上所述,由于庞大外援的存在,公粮在1937—1940年的陕甘宁边区财政结构中并不太重要,所以此一时期各级政府在公粮中投入的人力、物力并不会太多。这实际上是此一时期公粮对于调查并不太重视的根本原因,其政治动员在多姿多彩乃至极富表演趣味的外表之下,公粮的负担已经重重地压在了地主和富农身上。1940年“已有了公粮征收条例,且派少数工作团下乡协助,实际上仍是一种劝募性质的民主摊派,负担重点绝大部分是地主、富农,县与县、区与区、乡与乡、村与村,以至户与户轻重悬殊,普遍流行‘抓大头、瞅目标’”。[53] 1940年,公粮的“起征点为450斤,即每人每年收获量(副业收入均不计入)达1石5斗者始缴纳公粮,亦即五人之家收获量不及7石5斗者概予免征,结果50%以上的人民未能负担战时公粮,征收对象只集中在少数大户身上”。[54]

调查不实的情况下,经过政治动员后虽然可以完成公粮任务,但是公粮负担不公平也产生了严重的后果。一些富有者逃匿,迁移出边区,影响了边区的经济发展。同时,对于政治动员本身,农民也会觉得厌烦,当征收公粮进行宣传时,农民直接回答:“讲什么,反正是要粮。”[55]

当政治动员遭遇其限度时,就需要有别的办法来加以调剂补充。

三、民主成利器

1941年的公粮任务是20万石,为1940年9万石的2.2倍,是陕甘宁边区公粮负担最重的一年。为了完成史无前例的公粮任务,边区政府也颇费思量。首先降低起征点。由于公粮任务畸重,显然仅仅像以前那样“瞅目标”把公粮负担压在地主富农身上不足以顺利征收到足够的粮食,必须扩大公粮负担面,让此前没有负担公粮的人也来负担。于是,起征点从1940年的每人450斤,降到每人150斤,落差足足有300斤之多;其次,引入民主。考虑到20万石公粮畸重无比,要完成任务,必须有征收方法上的创新。这时有人提出“征收公粮不仅是政府的事,也是人民的事,政府可以根据调查提出数目,然而,还必须民众自己讨论民主的决定”。[56]引入民主的好处是,公粮任务由原来的政府向农民征收的问题,变成农民自己民主决定谁该来交公粮、该交多少的问题。质言之,在引入民主之后,公粮从原初的政府与农民的问题,已变为农民与农民的问题;而公粮畸重的问题,也已变为公粮公平不公平的问题。

引入民主是通过一系列组织来进行的,这些组织包括县、乡参议会、村民大会、家长会议。陕甘宁边区原来就有边区参议会,但1937年12月成立之后一直不受重视,三年都未开过会。1940年边区参议会异常隆重地重开之后,1941年,边区公粮的分配都是经过边区参议会来分配各县数目的,并且各县、区、乡参议会同样承担了各个层级的公粮数目的分配。在延安县各村,征粮在组织上“以参议会为主,征粮委员会和村长直接帮助政府工作同志从旁指导”。[57]除了参议会,各县普遍地在各村召开村民大会和家长会议,并主要由家长会议民主讨论各户的公粮数目。一篇记述延安县龙儿湾征粮情形的征粮通讯《家长会议》,生动地描述了家长会议是如何民主讨论的:

山洼的积雪还没有消融……全自然村的家长都到齐了,二十六个人挤在一个狭长形的窑洞里。区长坐在炕沿上,其余的人有的站着、有的蹲着、有的坐在柜上,有的坐在炕上,乱七八糟的,嘈杂在一起。

……

区长开始一个一个地宣读着各家的调查情况,和计算公粮公草的数字。

“武秀芳,村长,开磨坊……按条例应征收公粮七斗,草三十斤,大家说对不对?”

“咱没意见,同意政府提的数字”,村长首先响应。

“李志中,八口人,雇短工三人,全劳动力四人,磨两盘,驴四头,马二匹,牛两条,……实收小米十七石九斗,除去工资三石四斗,实收小米十四石五斗,每人平均一石八斗,应以百分之十八征收,合征米两石六斗一升,草二百斤,大家有没意见?”

区长念着一长串冗赘的调查情况,但是听的人,注意力都放在最后两句。

“区长,我说老李应该减一些,因为他出公债,运盐……凡是政府的号召,他都打先锋,……这样的人应该鼓励,看大伙儿怎样言传”。一个吸着旱烟的老头这样解说,李志中还没有开口,大家附议老头的话,并提议减去二斗一升,一致赞成。

区长继续往下念,很顺利的已经通过十七个了。现在念着:“张黑虎,全劳动力,平常做泥工,每月可挣得三斗,全年按十月计算,共合三石,应按百分之十五征收,征粮四斗五,草三十斤,因为他情形特殊,实征粮一斗,草三十斤。”

“区长,我说我只能出二升。”

“什么理由?”

“挣不下,没人请。”张黑虎这样简单的辩解,想马马虎虎搪塞过去,瘦削的脸颊,在菜油灯下,显得格外灰黯一些,大家的目光射着他。人们早会料到他会不承认政府计算的数目,还在两三月以前,他就悄悄的对人说:“今年公家要大征粮,挣下的也白挣。”他鼓动别人少开荒:“够吃就行了。”村里人都知道他游手好闲,区长也知道。

角落里那个青年农民起来讲话:“我提议像他这样的,应该出的多一些……”。“他不服,咱们民主决定。”坐在炕上的老头把旱烟管递给区长,装上一袋烟。

接着抗后会主任发表了一通理论:“出公粮是为的抗日救国保家乡……要知道没有八路军,也没有边区啦”……讨论的结果,没有减,也没有加,大家同意要他出一斗,并警告他明年这样子就不行。

………

第二天,龙儿湾家长会议的情形,差不多第一行政村全都知道了,别的村也采取同样的办法:“先调查清楚,再召开家长会议,民主决定,好的要鼓励,坏的要斗争。”[58]

在这篇《解放日报》的报道中,我们可以看到:负担者的公粮数额都经过民主评议,有的村民觉得征得重了,就民主决定减轻了,有的不肯负担公粮的,村民就要民主决定其负担,在通过各家各户的公粮负担数额后,又推举出评议员组成评议会,再一次对公粮负担进行评议。

1941年,民主决定公粮负担的做法处于起步阶段,因此也存在很多不足。首先,县参议会作用得到体现,但乡参议会作用很小。1941年靖边征粮中,“乡参议员并不能起很大的作用。……镇区二乡,十八个参议员有十六个是党员(两个非党员是女的,常不到会)……干部包办,对全乡公粮公草分配数目,先开秘密会议——干部会——决定,再拿到参议会去通过,这种只有形式没有内容的民主,引起参议员们很大的不满,因此他们也不积极讨论了”。干部也不理解参议会的作用,如靖边县龙州区有些乡的干部说:“还不是和从前一样,仍是由我们讨论,就是改了名称罢了!”因此对参议会的尊重也就不够。然而,县的参议员就有些不同。许多县参议员都能踊跃地缴纳公粮公草,给群众很好的影响。县参议员说:县和乡“两个办事不一样,有啥事政府和我们一道商量!”[59]其次,一些评议会的构成和议员质量都有问题,不少不公平的评议员混迹其中。马岑区一乡四村的谬殿臣是征粮评议委员,在九个征粮委员中,谬殿臣和他的亲族占了五人,结果谬就把自己的负担减轻,把别人的负担加重,村民不服,开了两次群众大会,重新提出评议委员名单,重新评议公粮数目,“民主把自私自利的评议员推翻了”。[60]再次,很多地方举行全乡的家长会议,结果由于互相不相识,没有气氛,如延安南区第一行政村“召开了全乡的家长会议,到会者70余户,秩序紊乱,发言不能深入,因此只匆匆地进行了宣传解释,报告了调查情况,宣布了核算数字,决定另行召集各自然村的家长会议”。[61]最后,公粮征收程序上先分配数目再调查的多,先调查再分配数目的少。这就使公粮征收更多的仍然延续1940年的层层摊派的做法。

1941年边区公粮奇缺,在征收之前已经借了近5万石粮和买过一次粮,因此完成公粮是迫在眉睫的当务之急。同时调查工作一直困扰着公粮征收,“不能得到十分精确材料”,因此无法按公粮条例规定的累进率进行征收,在实际操作过程中,正如我们在《家长会议》报道上看到的那样,在“民主决定”的形式之下,公粮征收基本上是实行了一种“完全的民主摊派”。“这一种办法的优点,在于简单迅速,不经过精确调查,就进行征收,它的好处是在战时环境下中,迅速完成任务”,虽然公粮负担很重[62],但群众说“今年咱出粮虽重,但大家都是一样”。[63]

公平的另一层含义是边区绝大部分人都承担了公粮任务,“百分之九十的人民公平合理的负担了征粮任务”[64],有些地方甚至高达95%以上,连按照条例免征三年公粮的很多难民都承担了公粮。在1940年之前,公粮负担主要在地主和富农身上,1941年的公粮虽然重,但是几乎所有人都承担了公粮。也许在这个意义上,延安中区的高区长说:“去年征了粮老百姓天天来打官司,嫌不公平,今年的粮已经征后一周了,连一个人也没有来区政府打官司,虽然比去年重了一些,但群众感觉到〔倒〕是服气了,‘不怕重,只怕不公平’,这是群众的老实话。”[65]看来,中国的政府和农民都共享着“不患寡而患不均”的思想,在公粮负担上就共享着“不怕重,只怕不公平”的思想。

从表5中,似乎也可以看到,虽然公粮征收率已经很高,但农民的意见似乎还是满意的居多。

“不怕重,只怕不公平”。在民主的形式之下,沉重的公粮负担似乎在一定程度上被公平所消解了。

四、土地调查与农业累进税

民主的上位,其原因还在于调查的缺位。调查数据的缺乏使公粮的分配与征收都因缺少支撑而很难做到公平,不得不求诸农民“民主决定”的形式来弥补。面对1941年沉重的公粮负担,边区政府并无给各县公平分配的确实数据材料,各县县长也没有确切调查数据,“县长联席会议上的讨论,各县县长有的只注意了讨价还价的争论,有的则毅然决然的应承了分配定的数量,而无论推辞的应承的都很少客观调查材料的提出,以致分配结果发生了轻重不均的毛病”。各县分配的数字已轻重不匀,民主的形式也只能是在小范围内寻求一点小公平。当延安县“以3%的人口承受了13%的公粮任务”时[66],延安县内各级参议会、村民大会、家长会议、评议会等等一切民主机构所能做的其实已经非常有限。

毕竟,救国公粮是一种动员,是在传统的田赋征税办法无法汲取财源支撑现代政府财政开支和战时军政人员粮食下的一种临时措施。当战局稳定下来之后,中共中央和陕甘宁边区政府都开始考虑在救国公粮的基础之上开始试行农业累进税(以下简称“农累税”)。毛泽东意识到救国公粮是“一种不完善的税收办法,做得好,只能达到人民负担公平合理的目的,对于农民生产情绪不能予以有力的刺激”。[67]谢觉哉也承认,“农业税、田赋方是正规的,救国公粮只是临时性质”。[68]

虽然在民主的形式之下,陕甘宁边区完成了1941年和1942年的公粮征收的艰巨任务,但救国公粮存在的问题也越来越凸显。第一,救国公粮的累进率一直没有被较好地执行,摊派性质明显。公粮还带有摊派的缺点,每年公粮数目由上而下从边府逐级分配到各县、区、乡,这种办法不容易做到全边区真正的户与户间的公平合理,因此征粮过后时常发生两县接壤区、乡农民的负担有很大差别的现象。第二,单纯按收获量计算征粮,而不顾及农民原有家产的多寡,家产多的大户占便宜,家产少的小户吃亏。在未经分配土地的绥德分区及富县、庆阳等县,公粮负担问题较多。比如,富县“有些光身汉贫农或伙种地的农民每人收细粮四、五石,如果按条例累进税征收百分之三十的粮,群众和评议会认为是不公平,因为他们虽打得几石粮,但是家庭生活不好,没有婆姨和娃娃”。[69]第三,公粮动员只针对收入征税,不对土地征收财产税,是不合理的。土地作为农民最大宗的财产却不纳税,对政府的扩大税基也是不利的。第四,单纯按收获量计算征粮,影响农民改良生产提高产量,更影响农民的生产积极性。土地分配过的地区的农民对此有反映,他们的产量提得越高,要负担的公粮就越多,影响了农民的生产积极性。同时,每年税额都不固定也影响生产情绪。

经过了多年公粮动员之后,边区政府多少掌握了一些边区的人口、土地和产量数据,实行农业税的条件日渐成熟,因此毛泽东提议边区政府“于一九四三年进行人民土地的调查与登记,依此制定一种简明的农业累进税则,依一定土地量按质分等计算税率,使农民能够按照自己耕地的量与质计算交税数目……增加生产积极性”。[70]随后陕甘宁边区政府开始于1943年在延安、绥德、庆阳三县试行农累税,1944年试行的地区进一步扩大。

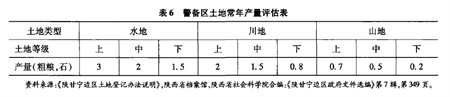

陕甘宁边区农累税对土地和收入分开征收,“土地财产税以土地常年产量为计税标准”,“农业收益以常年产量计税”。[71]按常年产量征收的好处有二:一是避免了救国公粮按实际产量征收所带来的问题,二是简化了对于农业收益产量的调查,使调查可以集中在土地数量之上。累进税的调查与人口、土地和产量有关。人口调查是相对较容易的。1941年陕甘宁边区就基本完成了对各县的人口调查,而且调查数据较为准确。同时为了简化土地常年产量的核算,对土地分了三等九级,“水地为一等地,划分为上中下等(一、二、三级)。川塬地为二等地,划分为上中下等(四、五、六级)。山地为三等地,划分为上中下等(七、八、九级)”[72],按照不同的等级估定了不同的产量(见表6)。

有了土地常年产量评估表,按图索骥就可以求得常年产量,原来在救国公粮时耗时费日孜孜以求的数据,就变得举手易得了。

农民对于按常年产量征收也非常欢迎。在安塞实验时,四区三乡的吴光才说:“按常年产量征税是个硬办法,这样征收,不但公平合理,就是二流子也得动弹起来了!”庆阳的一个农民说:“丈地征粮实在公道,地分三等九级,更是合理,这样算粮,我就知道明年该出多少了,以后一定要好好务营庄稼,多收下粮都是自己的。”绥德新一区二乡马鸡冠也说:“农累税按常年产量计税真公道,做务好的打粮多,负担少,以后多锄两次草,多上两筐肥,就够交粮了。”[73]

农累税的最主要前提和依据是“丈量土地、清查土地面积与评定其常年产量,解决土地纠纷,确定土地所有权,办理土地登记等工作”。[74]在解决常年产量之后,调查土地就剩下土地登记和土地清丈两个工作了,土地登记是农累税中的一项主要工作。农民对于政府为征税而进行的土地登记和清丈总是心有抵拒,多有瞒报情事,而且瞒报的数量很大。一般来说,“中贫农的地,靠村边的地,路边的地,经过买卖的地,川地,水地,以及小块地,在丈量之后,增加不甚多,而地主富农及富裕中农的地,远山上的地,公地,未经过买卖的祖传地,及土地革命时分配了的土地,其实有数与原有数相差非常大,丈量之后,往往涨出几倍到十几倍”。[75]

对于瞒报土地,政府采取了多种措施。延安川口区六乡在登记土地时曾对群众说:“大家都要实报,如果有人地太多种不了,可调剂给地不够或者没有地的人种”,这样把群众的积极性激起来了,有的竟在月夜里偷偷给大户去“打地”,看看他们报的实不实,把报少了的户,报告给政府。[76]庆阳的办法是在登记土地时同时确定地权,农民害怕瞒报会丧失土地权利,因此很少瞒报。政府对农民说明,“确确实实的登记土地,公平合理,谁也不占便宜,谁也不吃亏,这次登记土地,并且确定了地权,谁少报,谁就吃亏”,在丈量登记时很少有人隐瞒,“该区一乡居民徐兰祥,有土地24亩,只报了11亩,事后他想隐瞒到底不对”,怕因此失去地权,第二天便又自动去乡政府承认错误,要求重新如实登记。通过这种办法,总体上,土地丈量准确率能达到95%以上。[77]

农累税试行所得到的成果,其最大者有二,第一是土地数量的增加(见表7),第二是各阶层负担的公平合理(见表8)。可以说,农累税的主要目的都已经达到。

在各阶层负担上,农累税也较好地体现了各阶层的累进征收(见表9),各阶层的负担相对比较公平,纠正了以前的“民主摊派”的问题。

总体来说,陕甘宁边区的农业统一累进税通过常年产量的方法,简化了公粮征收中费时费力的调查工作,既增加了政府的公粮收入,又增加了征税的土地,同时也真正实现了中共意识形态上追求的累进税。作为动员的救国公粮终于破茧而出,演化为正规税收制度的农累税了。

注释

本文为国家社会科学基金重大委托课题“国际视野下的中国共产党领导的人民战争”(13@ZH028)子课题的阶段性成果。

[1] 代表性的成果参见李成瑞《抗日战争时期几个人民革命根据地的农业税收制度与农民负担》,《经济研究》1956年第2期;中华人民共和国财政部《中国农民负担史》编辑委员会编著:《中国农民负担史》第3卷,中国财政经济出版社1990年版。

[2] 例如,章蓬、齐矿铸:《陕甘宁边区农业税收的特点和作用》,《人文杂志》1998年第4期;王明前:《陕甘宁抗日根据地正规化与科学化税收制度的建立》,《中国社会经济史研究》2013年第2期。

[3] 星光、张杨主编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史稿》,西北大学出版社1988年版;黄正林:《陕甘宁边区社会经济史》,人民出版社2006年版。

[4] 黄正林:《抗日战争时期陕甘宁边区的财政来源》,《固原师专学报》1998年第2期;黄道炫:《抗战初期中共武装在华北的进入与发展——兼谈抗战初期的中共财政》,《近代史研究》2014年第3期。

[5] 马克·赛尔登(Mark Selden)著,魏晓明、冯崇义译:《革命中的中国:延安道路》,社会科学文献出版社2002年版;黄正林、文月琴:《抗战时期陕甘宁边区的农业税》,《抗日战争研究》2005年第2期;黄正林:《抗战时期陕甘宁边区粮食问题研究》,《抗日战争研究》2015年第1期。

[6] 李蕉:《征粮、哗变与民主建政:陕甘宁初期边区治理方式的变革》,《党史研究与教学》2014年第5期。

[7] 陈耀煌:《统筹与自给之间:中共陕甘宁边区的财政经济与金融、贸易体系》,台北《中央研究院近代史研究所集刊》第72期,2011年6月,第137—192页。

[8] 陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第3辑,档案出版社1987年版,第201页。

[9] 西北财经办事处:《抗战以来陕甘宁边区财政概况》(1948年2月18日),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,陕西人民出版社1981年版,第8页。

[10] 陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第3辑,第202页。

[11] 西北财经办事处:《抗战以来陕甘宁边区财政概况》(1948年2月18日),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第14页。

[12] 西北财经办事处:《抗战以来陕甘宁边区财政概况》(1948年2月18日),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第13页。外援之中,此一材料未提及苏俄的援助,但据黄道炫在《抗战初期中共武装在华北的进入与发展——兼谈抗战初期的中共财政》(《近代史研究》2014年第3期)一文的研究,苏俄的援助为数不少。

[13] 西北财经办事处:《抗战以来陕甘宁边区财政概况》(1948年2月18日),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第15页。早在1939年,随着国共摩擦的增加,中共已经预计到外援的不可靠,毛泽东曾提出自己动手,生产开荒,但在外援仍然源源不断进入边区的环境下,生产开荒未能成为热潮。

[14] 《陕甘宁边区政府训令——关于生产自给问题》(1940年12月9日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第518页。

[15] 毛泽东:《经济问题与财政问题》,《毛泽东选集》,东北书店1948年版,第748页。

[16] 《陕甘宁边区政府训令——关于征收公粮事》(1940年11月18日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第497页。

[17] 陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第96页。

[18] 毛泽东:《经济问题与财政问题》,《毛泽东选集》,第873页。

[19] 陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第152页。

[20] 边区财政厅:《抗战八年财政工作检讨》,陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第86页。

[21] 《边区政府、边区参议会各负责同志回答中国记者书面问题谈话》,陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第440页。

[22] 《延安川口区四乡赵家窑村调查记》,《解放日报》,1942年1月13日,第4版。

[23] 西北财经办事处:《抗战以来的陕甘宁边区财政概况》(1948年2月18日),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第15页。

[24] 虽然不从事农业的市民也要交纳公粮,但考虑到从事农业的农民占到陕甘宁边区人口的90%,为方便起见,还是将公粮主要作为农民的负担。

[25] 洪彦霖:《动员工作与群众负担问题》,《解放日报》,1942年8月24日,第2版。

[26] 边区政府秘书处统计室:《边区民众负担统计资料》,陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第440页。

[27] 谢觉哉:《征收救国公粮的研究》,《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第121页。

[28] 南汉宸:《陕甘宁边区的财政工作》(1944年8月),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第390页。

[29] 西北财经办事处:《抗战以来的陕甘宁边区财政概况》(1948年12月8日),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第8页。

[30] 南汉宸:《在边区专员县长联席会议报告纪录》(1941年10月),陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第53页。

[31] 延安县县长刘秉温:《三年来我们怎样建设延安县?》,《解放日报》,1941年9月11日,第2版。

[32] 吕克白:《延安川口区试行农业统一累进税的成果》,《解放日报》,1943年12月30日,第2版。

[33] 公粮调查是县、区、乡、村各级政府相当长时期内的中心工作,同时还是各级党组织某个时期内的主要工作。一般来说夏收的5—7月,秋收前后的10月直至来年的2月,公粮征收工作都是政府和党组织的主要工作或重要工作。

[34] 王治邦:《延长县一区一乡夏征事件》,《解放日报》,1942年10月11日,第2版。

[35] 《财政厅指示信》,《解放日报》,1942年12月6日,第4版。

[36] 《高自立代主席关于征收救国公粮问题给关中专员霍维德的指示信》(1938年11月7日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第96页。

[37] 《关中专署霍专员维德的报告》(1938年12月6日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第106页。

[38] 《延安县政府报告》(1939年11月4日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第428页。

[39] 《固临县征粮征草报告》(1941年11月30日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第340页。

[40] 《延川县征收救国公粮报告》(1940年1月23日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第49页。

[41] 《征粮运动延川总结调查》,《解放日报》,1941年12月13日,第4版。

[42] 李焕时:《征粮中的二三事》,《解放日报》,1942年2月8日,第4版。

[43] 《安塞县为征收救国公粮的报告》(1939年11月4日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第430页。

[44] 《关中专署霍专员维德的报告》(1938年12月6日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第109页。

[45] 《陕甘宁边区政府布告(第一号)——为征收救国公粮事》(1937年10月),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第18页。

[46] 《延川县征收救国公粮报告》(1940年1月23日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第49页。

[47] 陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第95页。

[48] 《延安县征粮与扩军工作第二次报告书》(1940年1月15日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第12页。

[49] 《陕甘宁边区政府为完成征收九万石公粮致各专员县长第二次指示信》(1940年12月16日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第533页。

[50] 《延安县政府报告》(1939年11月4日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第1辑,第427页。

[51] 《(安定县)一月十九日函两件》(1940年),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第32页。

[52] 《固林粮开始征收》,《解放日报》,1941年12月16日,第4版。当然在此必须指出的是,并不是每个干部和党员都愿意高报,相当多的干部也隐瞒不报,以多报少。在各地的材料中,这种例子屡见不鲜,不胜枚举。比如延川县辛县长总结经验时说:“干部的模范作用也不够,如永远区三乡乡长李登期打粮29石,只报4石。”参见《征粮运动延川总结调查》,《解放日报》,1941年12月13日,第4版。

[53] 陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第93页。

[54] 《财政厅长南汉宸谈公粮公草全部完成》,《解放日报》,1942年2月14日,第4版。

[55] 《陕甘宁边区政府为完成征收九万石公粮致各专员县长第二次指示信》(1940年12月16日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第530页。

[56] 海稜:《延安市征粮工作是怎样进行的?》,《解放日报》,1941年12月9日,第4版。

[57] 《延安县府征粮工作报告(节录)》(1941年12月19日),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第4辑,第430页。

[58] 海稜:《家长会议——龙儿湾征粮剪影》,《解放日报》,1941年11月30日,第4版。

[59] 李焕时:《征粮中的二三事》,《解放日报》,1942年2月8日,第4版。

[60] 《征粮小故事》,《解放日报》,1942年2月11日,第4版。

[61] 《延市征粮办法好,预计年底完成任务》,《解放日报》,1941年12月26日,第4版。

[62] 延安县有许多老百姓与个别干部都在讲:“今年公粮征收完,明年连米汤也喝不上了。”参见王丕年《救国公粮征收以后,对农民的生活影响怎样?》,《解放日报》,1941年12月21日,第4版。

[63] 赵艺文:《介绍去年征收公粮的几种方式》,《解放日报》,1942年9月12日,第2版。

[64] 《财政厅长南汉宸谈公粮公草全部完成》,《解放日报》,1942年2月14日,第4版。

[65] 海稜:《延安市征粮工作是怎样进行的?》,《解放日报》,1941年12月9日,第4版。

[66] 《确定今年征粮总额以后》,《解放日报》,1942年3月31日,“社论”,第1版。

[67] 毛泽东:《经济问题与财政问题》,《毛泽东选集》,第886页。

[68] 谢觉哉:《征收救国公粮的研究》,陕甘宁边区财政经济史编写组、陕西省档案馆编:《抗日战争时期陕甘宁边区财政经济史资料摘编》第6编,“财政”,第121页。

[69] 《征粮工作》(1944年5月),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第8辑,第198页。

[70] 毛泽东:《经济问题与财政问题》,《毛泽东选集》,第777页。

[71] 《陕甘宁边区农业统一累进税试行条例》(1944年6月),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第8辑,第220页。

[72] 《陕甘宁边区农业累进税试行细则》(1943年9月),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第7辑,第343页。

[73] 《边区农业统一累进税试行简况》(1944年4月),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第8辑,第154页。

[74] 《边区农业统一累进税试行简况》(1944年4月),陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编:《陕甘宁边区政府文件选编》第8辑,第148页。

[75] 吕克白:《延安川口区试行农业统一累进税的成果》,《解放日报》,1943年12月30日,第2版。

[76] 吕克白:《延安川口区试行农业统一累进税的成果》,《解放日报》,1943年12月30日,第2版。

[77] 《陇东开始征收粮草》,《解放日报》,1943年11月29日,第4版。

来源:《抗日战争研究》2015年第4期

△作者周祖文,中国社会科学院近代史研究所副研究员

责任编辑:钟思宇 最后更新:2022-10-20 11:11:00

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号