蚌埠抗战胜利公园感怀

2024-12-25 11:02:11 来源:彭劲秀 点击: 复制链接

冬天连阴多日,今天放晴,我的心情也随之晴朗起来。我决定到新建成的抗战胜利公园看看。

我从蚌埠火车站广场北边沿凤阳西路徒步西行,10多分钟 ,走过国富街就到了铁路六股道公路桥北侧的抗战胜利公园。

一

抗战胜利公园是在1945年抗战胜利后,9月24日第十战区接受日本近7万人投降签字仪式的旧址。公园建设是对4年前建成的第十战区受降碑廊的进一步充实、完善和扩建。站在“抗战胜利公园”六个红色大字旁边,举目西望,在冬青护栏的簇拥和景观树和掩映下,三块标明为“蚌埠抗战历程”字样的白色石碑及其碑上的红色标记和黑色文字依稀可见。置身自然与历史交融的公园之中,令人耳目一新,心潮澎湃。

全开放式的公园中间通向纪念碑的甬道不是笔直的,而是几度弯曲,意味着漫长崎岖、艰苦卓绝的抗日战争取得伟大胜利的曲折历程。脚下的水泥板上第一道横刻着“1931九一八事变”字样,向前依次是1932、1933……直至到受降纪念碑前,地面上刻印着1945年9月24日接受日本投降的简要经过。我觉得,这不仅充分利用了空间,而且设计也很有新意。

美中不足的是,1931年注上了“九一八事变”,而“1937”下面什么都没有,欠妥。应当在“1937”后面或下面加注上“七七卢沟桥事变”7个字。因为,1937年7月7日发生的“七七卢沟桥事变”是中华民族奋起全面抗战非常重要的历史节点,不应忽略。“1938”后面也什么都没有注,应加注“二二蚌埠沦陷”,让游人知道蚌埠是1938年2月2日沦陷的。将“1931九一八事变”与加注的“1937七七卢沟桥事变” 并列,再加上“1938二二蚌埠沦陷”,直至1945年8月15日日本宣告无条件投降和9月24日第十战区在蚌埠受降,这样才能充分体现中华民族和蚌埠地区抗日战争的清晰节点和历史全貌。

二

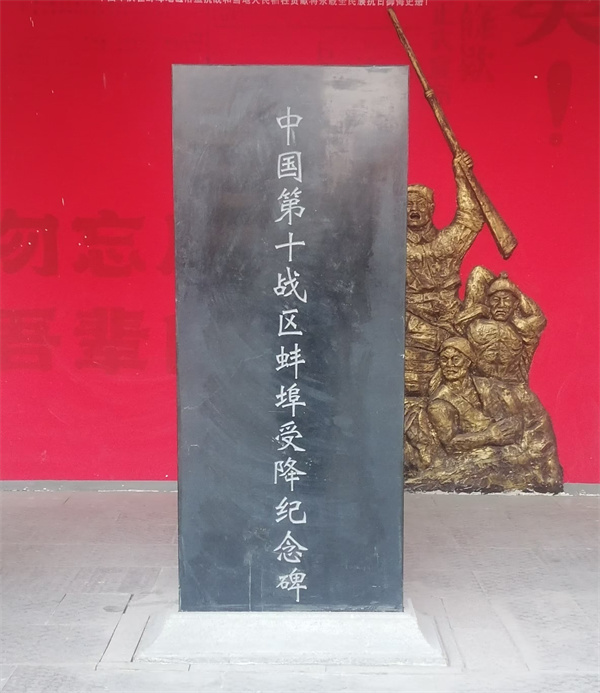

蚌埠受降纪念碑廊是一座具有中国传统风格的古式建筑,碑廊正中耸立着一块深褐色的石碑,高1.7米,宽70厘米,厚12厘米。石碑正面中间镌刻着 “中国第十战区蚌埠受降纪念碑”13个具有魏碑风格的大字,黑底白字,庄严肃穆,特别醒目。

碑廊后墙正中是一大幅“抗战在蚌埠”,红底白字记述了蚌埠地区抗战的烽火岁月,下面是一尊抗战将士斗志昂扬、举枪喊战的仿铜雕塑。“抗战在蚌埠”大幅板块两侧的后墙上,从南向北,依次在“铭记历史、珍爱和平、缅怀先烈、砥砺前行”的横标下,是几幅记录“江淮抗日救亡”、“根据地建设”、“敌后游击战”和“蚌埠受降”的历史图片。

纪念碑两侧的抱柱上嵌一副黑底黄字的对联,颇为醒目。上联是:忆亮剑挥戈龙人振臂浩浩丹心辉玉宇;下联是:看投书献表夷寇垂头昭昭青史载珠城。

此联的立意当然很好,但文字词句的表述试有值得商榷之处,如上联中“龙人”一词,作者的本意可能是将“龙的传人”简化、缩略为“龙人”。 但窃以为,以“龙人”代替中国人民,这种简化和缩略并没有在社会各界和广大民众中形成共识,没有广泛应用于正规、严肃的文件、文献之中。

更重要的是,“龙人”一词具有独自专有的内涵和定义。“龙人”源自“1933年在松花江中发现龙人头骨化石,……其年龄可能大于14.6万年,小于30.9万年。”既然“龙人”一词有了专门的内涵和定义,这样就更不能用“龙人”代表中国人民用之于受降纪念碑廊的对联中了。

其次,上联中的“浩浩丹心”也值得推敲。词典对“浩”字的解释有4项:一是“水广大”,二是“多余”,三是“犹高”,四是“姓”。对“浩浩”的解释是:“水盛大貌”。《书·尧典》:“汤汤洪水方割,荡荡怀山襄陵,浩浩滔天。”《诗·小雅·雨无正》:“浩浩昊天”。(见《辞海》缩印本第940页)

由此可见,形容浩大水势的“浩浩”与“丹心”搭配是不确切、不恰当的。

下联中“昭昭青史载珠城”。 词典对“昭昭”的解释 ,一是光明,明亮。《楚辞·九歌·云中君》:“烂昭昭兮未央。”二是“谓明辨事理”。《孟子·尽心下》:“贤者以其昭昭,使人昭昭。”词典对“青史”的解释是:“古代在竹简上记事,因称史书为‘青史’”。杜甫《赠云安令》:“古人日以远,青史字不泯。”于谦《收麦》诗:“更有清名播青史。”(见《辞海》缩印本第1985页)

通常见到的都是说某位英模人物、感人事迹、重大事件和某种伟大精神“载入史册”或“永垂青史”,没有见到说青史、史册载入某个地方的。具体到蚌埠受降,这是发生在蚌埠的一件具有重大历史意义的大事,完全可以说蚌埠受降已“载入史册”或“永垂青史”,说“青史”载珠城(蚌埠),值得商榷。

在现实生活中,对一些词语进行简化和缩略是可以的,如中国共产党中央纪律检查委员会简称为“中纪委”、北京大学简称为“北大”、淮河水利委员会简称为“淮委”等等。这种约定俗成的词语已为社会认可和接受。但是,对词语是不能随意简化和缩略的,正如不能把“执法公正”缩略、简化为“执公”或“法正”、不能把“开拓进取”缩略、简化为“开进”或“拓取”一样。具体到“龙人”,在“龙人”一词已被科学家研究确认是“至少14.6万年以前的古人类化石”,把“龙的传人”简化为14.6万年以前的“龙人”,在当代建造的受降纪念碑的对联中出现“龙人振臂”之说,未免太荒唐、可笑了。

我之所以对这幅对联中的用词提出一点个人浅见,主要是基于对抗战胜利受降纪念碑廊的钟爱以及对工作和生活数十年的这座城市形象的维护,防止若干年后,后人笑话我们这一代人没有文化!

三

我坐在受降纪念碑廊中的条椅上沉思良久。9年前,我发起筹建抗战胜利受降纪念设施的两封上书,历经波折,获批后即参与了碑廊的施工建设直至竣工。往事历历在目,心潮久久不能平静。我站起身来,一再抚摸纪念碑身后走出碑廊,在抗战胜利公园的甬道上漫步。

我虽然没有参与纪念碑廊后期的充实和公园的扩建,但目睹在这东西长不过百米、南北宽不过20多米、被凤阳西路和国富祥庭小区夹在中间的的狭长地面,安排这么丰富的抗战元素和自然景观,我深为赞叹,对蚌埠市、龙子湖区有关部门领导的高度重视、设计人员的精心设计和施工人员的辛苦劳作充满敬意。

时值深冬,暮色苍茫,我独自漫步,情不自禁地回忆起筹建蚌埠受降纪念设施的艰难历程:

蚌埠坐落在津浦铁路和千里淮河的交汇点上,不仅是重要的交通枢纽、皖北地区的中心城市,而且距离南京不足一百公里,战略地位十分重要。抗战时期,蚌埠设有国民党第50军军部,重兵驻守,又是汪伪安徽省“维新政府”所在地,同时也是新四军开展敌后抗日游击战争的重要地区。日本投降后,蚌埠又成为第十战区苏皖江北地区接受日军投降仪式的城市。这些都彰显了蚌埠在伟大的抗日战争中的重要地位和作用。

苏皖江北徐海地区第十战区受降地点原来定在徐州,后因种种原因改为蚌埠,不少徐州人都为之痛心疾首。然而在蚌埠,人们已经找不到当年任何有关受降的遗存,市民中知道“蚌埠受降”盛事的人们越来越少,年轻人知道的更少。外地来的客人,除熟悉抗战历史者外,很少有人知道蚌埠曾是第十战区受降之城。当年受降之日蚌埠民众万人空巷、奔走相告、载歌载舞、猜拳行令、通宵达旦的盛况渐渐淡出人们的记忆。历史恩赐给蚌埠的这一极其宝贵的机缘和幸运,正面临着被时光湮没和被人们彻底遗忘的危险!

更加令人担忧的是,一些报章杂志刊登的文章仍然把当年第十战区受降地点说成在徐州。有的历史纪念馆、史料馆、陈列馆竟然也将错就错,以讹传讹。不久前,我到外省某市一个抗战纪念馆参观,看到陈列室墙上一张抗战胜利后16个战区受降点的挂图,第十战区苏皖江北地区受降点仍然标为徐州。我向他们提出后,他们才知道差错及其缘由,表示马上更正过来。

抗日战争胜利是中华民族近代反抗外来侵略最伟大的胜利,也是中华民族对世界反法西斯战争、维护世界和平作出的巨大贡献,是彪炳中华民族和世界反法西斯战争史册的一件大事。蚌埠作为16个战区受降点之一,在安徽享有独一无二的殊荣。由于第十战区苏皖江北地区受降地点原定徐州,后改为蚌埠,这是历史赐予蚌埠的一个千载难逢的机缘和幸运,蚌埠理应更加珍惜才是。遗憾的是,现在蚌埠受降的旧址、遗迹早已荡然无存,在蚌埠看不到任何蚌埠受降的痕迹。

2015年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,国家必将隆重纪念。作为被党史地方志研究室聘任为党史专家库专家和抗战史研究者,我觉得自己应当为此做点工作,发挥点余热,贡献点绵薄之力。

四

首先,我大海捞针,打了无数次电话,与合肥各有关部门和单位打听蚌埠受降亲历者李海先生的下落,当获知其住址和联系方式后,我当即要通了李老家里的电话,接话人是李老的儿子李凯。我问李老的身体状况如何?他说:年龄大了,身体不太好。听力下降,记忆力也大不如前。这更使我感到拜访李老的紧迫性。我立即向原市委副书记、市新四军历史研究会会长胡德新同志作了汇报,他要我们立即去合肥登门拜访李海先生,了解蚌埠受降的第一手资料。很快,我与市新四军历史研究会副会长兼秘书长郭照东和徐波同志专程驱车到合肥工业大学宿舍拜访了九十八岁高龄的李海先生,聆听了他关于蚌埠受降经过的介绍,获知一些宝贵的第一手资料。

▲走访蚌埠受降唯一健在已98岁高龄的李海先生

一种强烈的紧迫感撞击着我的心,乃至寝食难安。三月,我决定向市委市政府主要领导上书,标题为:《珍惜历史机缘 打造受降名城——关于发掘和彰显抗战胜利蚌埠受降历史遗存的建议》。我查阅资料,奋笔疾书,于2015年3月28日写出4600多字致市委书记周春雨和市长白金明的建议书,

这份《建议》,我首先简要地讲讲抗战胜利的伟大意义,强调第十战区苏皖江北地区的受降地点原定徐州,后改为蚌埠的经过。这是历史恩赐给蚌埠的一大机缘和幸运,蚌埠应当倍加珍惜。我还强调,湖南芷江只是湘西的一个小县城,由于1945年日本宣告无条件投降后,8月21—23日,侵华日军副总参谋长今井武夫受命代表日军来这里洽谈具体投降事宜,并在“日本陆海空三军应接受命令,向中方指定之受降主官投降”的投降备忘录上签字,开启了全国各战区大受降的序幕。据此,有识之士便主张在此地建造了雄伟的受降坊、受降堂等纪念受降设施,芷江因此成为驰誉国内外的受降名城。武汉市中山公园建造了一座汉白玉受降纪念碑。宁波市在受降遗址白鹘桥畔建造了“侵华日军宁波投降处”纪念碑、浙江富阳县长新乡更名为受降乡,现为受降镇、河南省郾城县(现为漯河市郾城区)建造了受降亭、受降碑,还将原来的竹木街更名为“受降路”,命名受降路小学,等等。

《建议》接着指出“蚌埠受降纪念设施至今仍是空白,在举国上下隆重纪念抗日战争胜利70周年即将到来之际,我们应当发掘历史赋予我们的宝藏,体现蚌埠独有的特点和优势。这样,不仅可以凸显蚌埠在抗战中的历史作用和地位,而且可以大大提高蚌埠的知名度,吸引国内外人士更加瞩目和关注蚌埠。”所以,发掘和彰显蚌埠受降遗存的工作意义重大,刻不容缓,并初步提出了几种方案。

蚌埠受降遗存一直是零,在蚌埠看不到任何当年受降的痕迹,也找不到任何纪念当年受降的标志,坦率地说,这是蚌埠的悲哀!

蚌埠错失良机久矣,应该刻不容缓,亡羊补牢,以历史的责任感抓紧弥补蚌埠的这一重大缺失。如果任其“空白”下去则是“有负历史和民族的耻辱!我们将愧对历史、愧对先烈、愧对后人! ”

“我们应以今年全国上下隆重纪念抗战胜利70周年为契机,为打造受降名城实现零的突破,则本届市委、市政府功莫大焉! ”

为了给市领导一个直观的印象,让他们看到别的受降地是怎样铭记历史的,我在建议书文字后附上芷江受降坊、漯河受降亭、受降路、受降路小学、武汉中山公园受降纪念碑、宁波受降纪念碑等彩色图片。目的旨在让市委书记和市长对外地受降点的纪念设施有所了解,激起他们亡羊补牢、急起直追、后来居上的信心。

然而,《建议》送上一个月了,没有得到我翘首等待的任何回音。4月28日,我又急切地写了第2封《关于纪念抗战胜利70周年彰显蚌埠受降历史的再建议》,2000多字。着重强调发掘和彰显蚌埠受降遗存重大意义,蚌埠应对历史的恩赐倍倍加珍惜,力求尽快填补蚌埠受降纪念设施的空白,结束蚌埠受降纪念设施零的历史!否则 ,这实在是蚌埠的悲哀!

我写道:“蚌埠受降纪念设施零的历史应在抗战胜利70周年结束!应在周春雨书记、白金明市长任内结束!这是历史赐予你们的机缘和幸运,希望你们珍惜!当蚌埠填补了蚌埠受降纪念设施的空白,实现了蚌埠受降纪念设施零的突破,人们也会记住这是周春雨书记、白金明市长在任期间做出的历史性政绩。否则,将愧对历史、愧对先烈、愧对后人!

司马迁在《史记》中说:“狂夫之言,圣人择焉”。言与不言,在我;择与不择,在彼。我深知官员大多都是傲慢的,往往不以草野之言为然。但作为蚌埠市民,为蚌埠的形象和发展,我只求尽心尽力,别无它求!”

上书未被置理,心中有气。措词比较激烈,还直言不讳地批评了市委书记和市长的“傲慢”。 最后,我明确表态:“这是我对此事的最后一次建议!”大有如书记、市长再不理会,我将效仿苏东坡:“小舟从此逝,江海寄余生”,不再提“受降”之事的慨叹!

我把第二次建议书写好装进信封,分别写上“蚌埠市委周春雨书记亲启”、“蚌埠市政府白金明市长亲启”,自己直接送到市委办公室交给值班员小尤,又到市政府办公室交给值班员小曹。他们两人都很热情,对我说:“放心吧,我们一定把材料按信封上写的交给领导。”

对我的第二次上书,市委书记周春雨仍是置之不理,市长白金明批了龙飞凤舞的7个字“转请勇勇同志阅 4/5”。白市长给市委常委、宣传部王勇勇部长批的7个字虽然没有任何实质性意义,但他毕竟对我的第二次上书看了,并批了字,比周春雨的置之不理强多了。

五

7月下旬,市新四军历史研究会向市委呈报了《关于蚌埠几处抗战主要遗址保护利用具体方案的请示》,列举三项:一是黄柏郢大屠杀遗址、二是中国第十战区蚌埠受降遗址、三是淮河阻击战遗址。送上后,时任市委副书记的王诚批示:“呈请周书记批示,请胡市长审核。”8月2日,市委常委、副市长胡启望明确批示:“受降遗址项目,建议在原址勒石刻碑,以保存记忆。有关史料可保存于纪念馆。胡启望 8、2”。时任市委书记的周春雨在报告上一个汉字都未签。用笔在王诚副书记“呈请周书记批示”中把“周书”两个字圈起来甩到左边空白处,写上月日“8、 5”了事。其对此事的冷漠、勉强和不情愿昭然若揭。

胡启望副市长8月2日作了明确、具体的批示,实际上起到了实质性的一锤定音之效。市和龙子湖区各有关部门立即行动起来,开始筹建抗战胜利蚌埠受降纪念设施的前期工作:一是确定选址;二是明确该项工程由承建国富祥庭小区的蚌埠亿佳投资有限公司承建;三是受降纪念设施的设计由蚌埠市建筑设计研究院负责设计;四是市新四军历史研究会负责提供受降设施必须体现的主题和相关的资料;五是承建该项目的蚌埠亿佳投资有限公司提出要在国富祥庭小区竣工后才能对受降碑廊项目施工建设。

“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”。胡副市长明确、具体的批示之后,局面很快为之一新。看到自己渴望已久的蚌埠受降纪念设施建成有望,心里充满信心。由于当时协议确定受降纪念碑廊要在国富祥庭小区竣工后施工,这样我就非常关注国富祥庭小区的进度,经常去看。直到2019年6月,受降纪念碑廊的施工才开始启动。首先是清理那片地上的杂草、垃圾,打好地平、开挖地槽、铺设钢筋、浇铸立柱,垒墙、上瓦、粉刷、油漆等等,我几乎每天都要去工地,不仅是掌握进度,而且要协调施工过程中出现的种种问题,如施工期间工人与领导闹矛盾,停工多天,我便从中调解,催促他们抓紧施工,直到10月底主体工程才告结束。10月27日,纪念碑运到工地,我一看,非常生气:纪念碑制作的很不理想。立起来高度只有1.38米,宽度0.7米,厚度仅8公分,太小气、单薄、寒酸了,体现不了中华民族浴血抗战取得伟大胜利接受日本投降的宏大主题。还有一个问题是,碑上刻的“受降纪念碑”5个字是草体,不少人认不全,影响宣传教育效果。为此我批评了他们,并明确表示:这块石碑肯定要报废,先临时立在这里,以后再换。

▲作者在清理纪念碑廊地平的工地现场

▲2019年10月,即将竣工的蚌埠受降纪念碑廊

历经波折,蚌埠受降纪念碑廊终于建成了!尽管缺项尚多,有些东西尚不理想,有待日后补充和完善,但蚌埠受降纪念设施总算填补了这项持续了几十年的空白,实现了蚌埠受降纪念设施零的突破。作为战区的受降之城,我们也有了纪念受降的设施。外地朋友到蚌埠来,我可以高兴、自豪地带他们去参观蚌埠受降纪念碑廊了!

蚌埠市新四军历史研究会领导同志对我在筹建蚌埠受降纪念设施这项工作中的付出给予了充分的肯定和评价,早在受降纪念碑廊的方案刚刚敲定时,原市委副书记、新四军历史研究会胡德新会长就对我说: “这件事终于有了进展,你的贡献很大。”还有一位领导多次当面称赞我在受降纪念碑廊筹建中“居功至伟”,我实在不敢当,只不过做了一点应该做的事情而已。

▲作者在受降纪念碑立起的当天在纪念碑旁留影

六

区区小我,一个退休老人,实在“卑之无甚高论”。但实事求是地说,我确实为此事尽心尽力了:且不说开初的两次上书,纪念碑廊确建后,我即置身于市新四军历史研究会、龙子湖区城建规划局、蚌埠市建筑规划研究院、亿佳投资有限公司、施工队之间,充当了“联络员”角色。工程施工后,我基本上是每天都到工地,掌握进度,协调各方,化解矛盾,确保工程顺利施工直至竣工。在纪念抗战胜利和蚌埠受降70周年之际,我撰写了《蚌埠受降亲历者李海先生访谈记》、《蚌埠受降前后》等抗战和受降的文章在蚌埠日报、新安晚报、《抗日战争纪念网》等媒体发表,为国家隆重纪念抗战胜利、接受日军投降的盛大节日平添了几朵花絮。

从1937年7月7日卢沟桥事变后,中国全民族同仇敌忾的浴血抗战,到1945年8月15日日本天皇宣告无条件投降,达八年之久。而蚌埠筹建受降纪念碑廊,从我2015年3月28日第一次上书市委书记周春雨、市长白金明,直到2019年10月纪念碑廊建成以及之后的修整和抗战胜利公园的扩建开放,屈指用了九年多时间。常言道:“书到用时方恨少,事非经过不知难”,诚哉斯言!只有投身于事中,才能真切地感受到办事之难!但我始终相信另一句名言:“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。”作为在蚌埠工作、生活了30多年的市民,能在退休期间为填补蚌埠受降纪念设施几十年的空白、实现蚌埠受降纪念设施零的突破贡献了一点绵薄之力,我深感欣慰。

铭记历史,珍爱和平,砥砺前行,我们一定要充满信心,努力实现中华民族的伟大复兴!

2024年12月22日于蚌埠

▲蚌埠受降纪念碑廊施工中铺设的钢筋

责任编辑:钟思宇 最后更新:2024-12-25 15:01:27

- 1

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

上一篇:拨开历史迷雾,追忆先辈足迹

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号