中归联︱新中国对日本战犯的处理

2022-11-13 10:26:50 来源:澎湃新闻 点击: 复制链接

作为战后问题处理,中华人民共和国政府于1956年宽大处理了一批侵华日本战犯。这批战犯回国后成立了“中国归还者联络会”(简称“中归联”),以“反战和平·日中友好”为宗旨,在几十年的战后日本社会中敢于直面自己的战争责任,作为战争亲历者的他们始终站在“战争加害者”立场反思侵华战争,同时开展多种形式的中日友好活动。虽遭受右翼势力的反对、攻击甚至迫害,但他们仍坚持活动至2002年因成员年事高而解散。其中一个支部拒绝解散,誓言坚持到最后一个人。部分原“中归联”成员在组织解散后一直以个人身份从事证言活动,向世界讲述日本侵华战争真相以及中国的和平政策。如今,健在的“中归联”成员已屈指可数。

对于新中国对日战犯处理的关注,国内外媒体和学界自新中国对日战犯审判之日起就一直没有停止过。国内多以教育改造的过程和意义为主,国外的观点呈多样化,但两者均鲜见中日双方原始资料的支撑。

发生在20世纪50年代的新中国对日战犯宽大处理究竟是如何进行的,日本战犯的认罪与反省又是如何实现的,本文以抚顺战犯管理所为例,基于课题团队多年调查及收集到的相关史料,尝试厘清这段历史的脉络。

一、建国初期管押日本战犯的构成

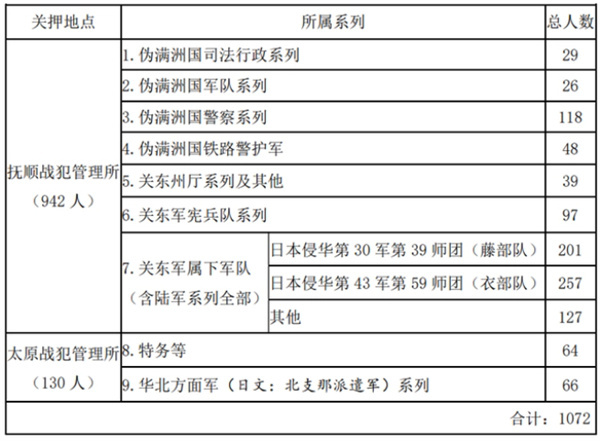

20世纪50年代,抚顺和太原的战犯管理所共管押千余名战犯。(见表1)

表1 新中国管押的日本战犯(1954年统计)(数据来源:[日]中国帰還者連絡会編『帰ってきた戦犯たちの後半生——中国帰還者連絡会の四〇年』新風書房,1996:14-15)

抚顺战犯管理所初期管押973人,其中969人是苏联政府于1950年7月移交给中国政府的,其余4人由太原转押至抚顺。太原战犯管理所的百余名为中国政府自1949年至1952年先后在国内逮捕的。这千余名战犯中绝大部分是参与侵华战争的前线官兵;另有负责军队指挥作战的师团长、旅团长,伪满洲国高级行政长官、各行政职能部门的高级官员、末端的政策执行者,以及在日本侵华战争中负责细菌战、谍报战的机关要员。这个特殊的集团构成了日本军国主义侵华组织的缩影。日本投降后在苏联西伯利亚关押了约60万日本战俘,他们中同属一个部队或部门的比比皆是,为何绝大部分被从苏联直接遣返日本,而偏偏自己被移交给了中国,这是这批战犯进入中国初期情绪不稳定的主要因素之一。他们感到委屈、对苏联的屡屡欺骗感到愤怒(苏联政府告知移交的战犯“送其回国”,有些战犯在苏联关押期间辗转多处战俘营,每次转移都被告知是送回国)。但是,晚年的“中归联”成员却以拥有在中国监狱的经历而感到庆幸甚至认为“不虚此生”。“中归联”将中国的监狱称为“自我改造的学校”,他们“坚持的反战和平与日中友好的实践是基于‘人——侵略战争——杀人魔鬼——战争犯罪——战犯——人民中国的人道待遇——恢复了做人的良心’这样一个为数不多的共同经历下实现的深刻反省”。([日]季刊《中帰連》,1997年06月創刊号,発刊の趣旨)因为如果没有中国战犯管理所的几年经历,而是从苏联直接回日本的话,他们是写不出《三光》等如实反映日本侵华罪行的手记的。([日]富永正三「田辺敏雄氏、藤岡信勝教授の挑戦に応える」,季刊『中帰連』,創刊号,1997)这种结果应该是当时中、苏、日三方当事者所不曾预料到的。

综合史料和当事人的回忆可知,新中国对日战犯处理是在大量严密的侦讯调查工作基础上进行的。

二、处理前的侦讯调查

1952年2月,最高人民检察院曾派检察员到沈阳做过调查,后因抗美援朝战争等调查工作未能按计划进行而中止。

1954年1月中央下达对日本战犯进行侦讯的指示,1954年1-2月对从各地抽调的366名干部进行了为期一个月的培训,批判地学习了国际法规和战后国际法庭审理战犯的有关文件。另外,还邀请了对国际法有研究,对审判战犯有经验,对战前战后日本国内形势演变情况熟悉的人士作报告。1954年3月初组成东北工作团到达抚顺(同时派出工作组去太原协同山西战犯调查联合办公室对羁押在太原的日本战犯进行侦讯调查工作),1955年9月全部侦查完毕。

侦讯调查工作主要围绕证人证词、书证物证、被告人(战犯)供述三方面开展。而被告人(战犯)的供词则是侦讯调查过程中最为艰难的一项工作,极大考验了东北工作团和战犯管理所的决心和毅力。

1954年3月最高人民检察院东北工作团进驻抚顺开始侦查时,少数下层战犯已有初步的悔罪表现,但绝大多数中、上层分子仍公开抗拒管理,否认侵略犯罪行为,否认战犯身份和应负的刑事责任,有的认为“中国无权处理”,要求把他们送交国际法庭,甚至猖狂质问东北工作团“懂不懂国际法”等,态度极端嚣张傲慢。

日本战犯的身份构成复杂,他们侵略中国,残害中国人民,但他们中的一些人也是战争的受害者,有的家破人亡。部分出身于劳动阶层的下级军官、行政官吏和士兵经过几年的教育和人道主义待遇的感化,思想上有了不同程度的转变,初步暴露了部分罪行。战犯又多属集体犯罪,彼此对罪行是了解的。出身和地位的不同又使得上下级之间、官兵之间和不同系统之间都存在不同程度的矛盾,这给侦讯带来了有利条件。苏联政府移交的相关资料起到了一定的参考作用。

根据中央“上层从严,下层从宽”“少数从严,多数从宽”指示精神,工作团把审讯的对象锁定在了将校级战犯,执行管理和教育相结合的方针,采用了“巩固和利用确有转变的,教育提高较好的,争取表现一般的,动摇分化较坏的,揭发打击和孤立顽固反动的”等中国人民解放军一贯的斗争策略。与战争年代相比虽然对象不同,但工作的目的是基本相同的,即“不仅为了使他们侦查、审判期间认罪伏法,达到顺利处理,更重要的是在认罪伏法的基础上改变他们的人生观而重新做人,化消极因素为积极因素,把破坏和平,拥护战争的分子变为反对战争、拥护和平的力量”。(最高人民检察院东北工作团:《关于侦察处理日本战犯工作情况的报告》,1957年)根据战犯的具体情况,工作团采取了讯问、运动与时事政策教育相结合的方法进行了侦查。

侦讯和悔罪运动普遍开展之后,战犯思想斗争逐渐激烈,顾虑普遍增多,用各种方法对抗讯问,有些战犯狡辩抵赖,拒而不谈,有的从中捣鬼,伪供、乱供,有的避重就轻、推卸责任,企图蒙混过关;有的伪装积极、投机讨好、企图从中取巧;有的供出罪行之后,又感到后悔,寻找各种借口进行翻供;有的在众犯检举和证据面前,供出罪行后又产生畏罪、悲观和企图自杀的心理;有的战犯担心检举了别人,将来回国后遭到报复;还有战犯利用打暗号、递纸条等办法串供(如杀害赵尚志的田井久二郎与东城政雄)。针对这种情况,工作团加强了普遍教育和有重点的个别谈话,针对不同的思想表现,加强攻心解惧的教育,反复交代政策,指明前途出路,激发他们的良心和正义感,扫除认罪、检举中的思想障碍,消除各种思想顾虑,提高认识,使其感到只有老实认罪、检举才有出路。(最高人民检察院东北工作团:《侦查处理日本战犯工作总结》,1957年)事实证明,坦白后的轻松、解放感是难以言表的。([日]『認罪~中国撫順戦犯管理所の6年~』,NHKハイビジョン特集,2008年)

在东北工作团的领导下,抚顺战犯管理所通过战犯选举组成“战犯学习委员会”(简称“学委会”,内设学习、编译、文化、体育和生活等五部),通过战犯学习委员会,展开了多方面的学习和形式多样的文化体育活动,使学委会形成吸引和指导战犯加速自我改造的核心。校级以下的由宫崎弘担任委员长,将校级战犯由古海忠之负责。“学委会”虽为自由组织自主运营,但实际上负责人是由管理所指定的。“中归联”成员在回忆中对此表示理解。比照苏联时期强制性学习、伴有捏造成分的互相检举揭发,他们更认同中国方面润物无声的教育和民主自由的学习,并将苏联和中国的政策比喻成寓言中的“风和太阳”。

1954年6月至9月的三个月时间对战犯们来说是一个颇为不凡的经历,“中归联”称之为“认罪最盛期”,每每回忆起这段惊心动魄的经历,其成员都会有新的感动和强烈的怀念。([日]中国帰還者連絡会編『帰ってきた戦犯たちの後半生——中国帰還者連絡会の四〇年』,新風書房,1996:11)部分战犯通过这种集中式坦白讨论、相互间的加害告白才发现彼此竟然如此凶残无人性,从而进一步加深了对战争罪行的认识。这应为东北工作团组织战犯集中式坦白的意外收获。

侦讯期间,东北工作团贯彻党的方针政策,始终坚持说理斗争,政治教育和人道主义感化教育相结合,严肃地追究了战犯的罪行,并且紧密结合讯问,先后派出大量工作人员奔赴全国十二个省市,北至黑龙江,南至云南、广东等广大地区进行了广泛深入的调查,走访数万名战争幸存者和受害者家属、知情者,进行调查取证,同时工作组收到很多群众举报。工作人员还查阅了战后未被销毁的日伪档案、文件以及战时发行的报刊等,取得了证实战犯战争罪行的大量确凿依据。共订卷2918册,计431400页,约计194130000字。(最高人民检察院东北工作团:《关于侦察处理日本战犯工作情况的报告》,1957年)仅仅资料就装了两辆卡车。([日]「高橋哲郎さんを偲ぶ会」実行委員会『小異を残して大同につく:高橋哲郎さんの人生と中帰連』,2018年)

侦讯终结阶段,经过最高人民检察院检察长核准的案件,由承办各案的检察员向受审人宣布侦查终结,把全部侦查卷宗交给战犯阅览进行质证。同时向他们说明:同意案卷中认定的各项罪行的,要逐页签名,有不同意见的可以提出理由申辩。战犯阅卷后感触很深。富永顺太郎说:“让战犯阅卷,在资本主义国家里是没有的事,这使我非常感动!”他又说:“通过阅卷使我更进一步相信中国政府是实事求是的,我的每一件罪行都有人证物证,对罪行罪责我没有一点意见,按我所犯的罪行早就应该枪毙,但是中国人民对我是非常宽大的,我不但现在要好好配合,而且在法庭要老老实实接受审判……”(王志强:《正义审判-第二次世界大战后审判战犯纪实》,科学出版社,2016:302)经统计武部六藏案件中,法庭审查了有关档案、书刊等物证315件。铃木启久案件中,检查人员向法庭提交调查笔记89件,调查报告1份,照片38张。(武航宇,王昆仑:《司法理性的实践:改造审判日本战犯研究》,知识产权出版社,2020:97)这也就难怪“中归联”成员在回忆中惊叹于中国政府对其犯罪证据的收集与展示了。

对于个别战犯在侦讯期间自杀,“中归联”成员认为是畏罪自杀,但抚顺战犯管理所和东北工作团则是以工作的失误进行了总结。管理所方面认为,1954年5月3日到6月2日,仅一个月中,即发生自杀事件七次之多,由于我们警惕不高,制度不严,对新的情况估计不足,终有两名因畏罪自杀而死亡。根据这一经验教训,按东北工作团的指示,在管理工作上又采取了一系列新的措施;(抚顺战犯管理所编:《战犯管理所五年来工作总结》,1955年)时任所长孙明斋认为是自己没有很好地完成党中央交给的任务,辜负了周恩来总理对他的信任而深感不安。([日]新井利男資料保存会編『中国撫順戦犯管理所職員の証言』,梨の木舎,2003:396)东北工作团对战犯自杀事件总结为由于对运动的尖锐复杂的斗争形势认识不足,对战犯的思想具体掌握不够,特别是看管不勤、检查不严、制度不周等缺点所致。(最高人民检察院东北工作团:《侦查处理日本战犯工作总结》,1957年)可见对战犯的畏罪自杀,中国方面的态度是负责任的、惋惜的。

中国共产党在化敌为友方面是有着多年的成功经验的。关于反省,时任公安部长的罗瑞卿早在抗日战争时期就做了阐释:所谓反省,“就是一种自我思想斗争,从自我思想斗争中,去克服消除、与根绝一些错误的不正确的不健全的思想方法和思想意识,从思想方法与思想意识上的改造使之逐渐达到完全正确的健全的境地,唯有如此,这种自我思想斗争的过程,往往是非常残酷的”。(《罗瑞卿军事文选》,当代中国出版社,2006:416)个别畏罪自杀的战犯没有能够承受得住这种痛苦的自我否定。由此可见,人在思想上彻底否定自我是痛苦的,也是艰难的,而一旦悔过自新,也是坚定不移的。

自1954年3月东北工作团进驻抚顺战犯管理所至1956年6月最高人民法院特别军事法庭审判,侦查工作持续了两年多时间。对此,工作团在总结中进行了反思和自我批评:由于在初期对侦查处理日本战犯工作的艰巨性、复杂性缺少足够的认识,没有积极建议与请示领导批准一个符合实际情况的工作计划,而盲目地预计在五个月以内完成侦查任务。实践证明,根据当时的主、客观条件,要想在五个月内完成侦查任务是不可能的,随后在延长时间中又未估计出一个适当的时间,因此就不得不屡次延长时间。在干部中产生急躁、疲惫情绪,影响了工作。(最高人民检察院东北工作团:《侦查处理日本战犯工作总结》,1957年)新中国对国际战犯处理缺乏经验,面对新的问题,工作中需要不断探索研究,需要时间。

1964年抚顺战犯管理所工作人员合影最高人民检察院东北工作团在对日本战犯的侦讯中,把对被告人每一项罪行的起诉都建立在多方面确凿的证据基础上。同时,全面、客观分析了被告人每项罪行的性质和他们在犯罪过程中的具体活动与动机以及所起的罪恶作用,正确地认定了被告人的罪状和应负的责任。从侦查结果看,这批战犯在侵华战争中犯下了策划、推行侵略政策、进行特务间谍活动,制造细菌武器,释放毒气,屠杀、抓捕、刑讯、囚禁、奴役和毒化我国人民,强奸妇女,大量掠夺我国的物资财富,毁灭城镇乡村,驱逐和平居民,制造无人区等等违反国际法准则和人道原则的各种严重罪行。(最高人民检察院东北工作团:《侦查处理日本战犯工作总结》,1957年)晚年的原战犯山口伊藏等仍认为,他们在中国的六年中认识到了自己的罪行是剥夺了中国人赖以生存的条件。([日]『認罪~中国撫順戦犯管理所の6年~』,NHKハイビジョン特集,2008年)新中国对日本战犯的侦讯在几十年后仍得到战犯本人的认同。中央档案馆近年公开的《中央档案馆藏日本侵华战犯笔供选编》(以下简称《笔供》),就是在侦讯阶段按照所属系统组织战犯集中式坦白讨论、相互提醒、批评和帮助中完成的。部分将校级战犯的坦白则是由昔日部下的检举而完成或修正的,《笔供》有明确标记。日本历史学家研究成果显示,接受新中国审判的45名战犯的笔供相关内容与日本社会现已公开的战报或战时月报等史料的记述是吻合的,笔供的真实性获得证实。([日]《中国侵略の証言者たちーー「認罪」の記録を読む》,岩波書店,2010年)

《笔供》收录了842名侵华日本战犯的供词,其中包括抚顺战犯管理所的766名。据“中归联”成员回忆,在《笔供》形成过程中,中方工作人员反复强调要“实事求是”,如实交代罪行,且始终未给予战犯任何提示。([日]『認罪~中国撫順戦犯管理所の6年~』,NHKハイビジョン特集,2008年)据战犯高桥节夫(原关东州警察部特别高等警察课特务)回忆,他提交供述书后,曾被检察官传唤。检察官肯定了他所交代的罪行,但同时指出人名、地点、时间等存在错误。并对他说,“1米长的东西,既不能说成1.5米,也不能说成0.5米。不可夸大也不可减轻事实”。([日]高桥节夫,「証言:ある特高警察官の戦後」,『季刊《中帰連》Vol.22,2002年)

对照《笔供》和“中归联”证言不难看出,“中归联”成员的战争证言呈现两个特点:一是相对于《笔供》中战争罪行的列举,回国后的战争证言中更多包含了对受害者的理解和忏悔;二是回国后战争证言更多聚焦在烧杀抢等战争犯罪,而对性暴力犯罪的反省明显少于《笔供》中的供述:从公开的《笔供》中统计,平均性暴力犯罪率高达70%以上,广泛涉及到军政司法等各个系列,尤以军队系列为重(80%以上),上至将校级高级军官下至基层官兵均有性暴力犯罪自述。从犯罪地点看,既有中国境内的,也有在其他国家犯下的罪行。比如高居关东军第3方面军第30军第39师团中将师团长的佐佐真之助在笔供中供述了其所属日军在荷兰领属东印度设立的“慰安所”及其本人使用罪行,认为“这是对‘印度尼西亚’妇女重大的侮辱行为,这是军之重大罪恶”。佐佐真之助身为职业高级军官,在向中国政府提交的供词中如此反省显然不会是故意给自己捏造耻辱。

2000年,年逾八旬的金子安次和铃木良雄之所以毅然选择在国际法庭上做“最难以启齿”的性暴力犯罪加害证言,原因很简单——“没有人讲”。他们这代人“必须把战争的真实情况、侵略战争的真相留下来”。这一切怎能用对战犯的宽释是上世纪五十年代中国政府对日“外交牌”这套说辞来解释呢。

三、新中国对日战犯处理方式

新中国对日战犯的处理方式有两种:审判和免于起诉即行释放。

1956年4月25日,中华人民共和国第一届全国人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过了《关于处理在押日本侵略中国战争中战争犯罪分子的决定》。中华人民共和国最高人民法院根据这个决定组成特别军事法庭,于1956年6月和7月,分别在辽宁省沈阳市和山西省太原市,对中华人民共和国最高人民检察院提起公诉的4个日本侵华战争犯罪案件(抚顺:武部六藏等二十八名战争犯罪案;抚顺:铃木启久等八名战争犯罪案;太原:城野宏等八名战争犯罪和反革命犯罪案;太原:富永顺太郎战争犯罪和特务间谍犯罪案)共45名被告人进行了公开审判。法庭根据查明的事实、证据,依照有关的法律规定,对上述45名被告人分别判处8-20年不等的有期徒刑(刑期自1945年“八·一五”日本投降以后,被告人被俘之日算起)。其余战犯经最高人民检察院免于起诉宽释,分三批回国。第一批335名6月;第二批328名7月;第三批354名8月,由我国红十字会移交给日本代表。有期徒刑战犯最后一批于1964年4月刑满释放回国。

“免于起诉”是肯定战犯在入侵我国期间的行为在法律上已经构成战争犯罪,应当予以严惩,但是鉴于他们悔罪表现和某种客观原因而不交付审判的一种宽大处理的措施。它是通过一种严肃的法律手续和具有政治意义的形式,庄严地宣布宽大处理,免于起诉即行释放。从庄严宣布宽大释放时战犯们的表情和回国后的认识看,这种形式对被宽大释放的战犯确实有难忘的教育意义。不过,仍有部分战犯是在踏上自己祖国日本的土地后才相信中国政府是讲信义的,才逐渐开始了思想上的转变。

虽然审判这批战犯是属于中国的主权,但是由于他们所犯罪行是属于国际性质的战争犯罪,因而对被告人所犯罪行的起诉,不仅依据了我国的法律原则,而且也参照了某些国际法惯例,采取了稳、准和重质不重量的基本精神。对容易引起国际间争论的某些罪行(如在战场上杀害我抗日武装人员等)和不关紧要以及对被告人关系不大的罪行,都没有起诉,从而使每项罪行的认定和起诉都有充分的法律依据。(最高人民检察院东北工作团:《关于侦查处理日本战争犯罪分子的情况介绍》,1957年)

对于新中国的审判,战犯杉原一策1981年在一次演讲中谈到,“每当思想情绪涣散时,我都要翻阅中华人民共和国最高人民法院特别军事法庭对伪满洲国系列被告人的判决书,读后即可感到思想情绪的稳定,身心得以解放。”杉原一策认为,判决书中明确了自己的侵略罪行是践踏了国际法准则和人道主义的重大战争犯罪。认罪是他们终生不渝的方针。([日]中国帰還者連絡会編『帰ってきた戦犯たちの後半生——中国帰還者連絡会の四〇年』,新風書房,1996:435)

杉原一策原为伪满洲国司法部刑事司长简任一等,1956年被沈阳特别军事法庭判处18年有期徒刑,作为日本司法界专业人士和战犯当事人,二十多年后回顾新中国的对日战犯审判仍如此感慨,可见新中国的对日战犯审判对于当事人来讲不只是认同,而成为了余生追求和平与美好的鞭策。

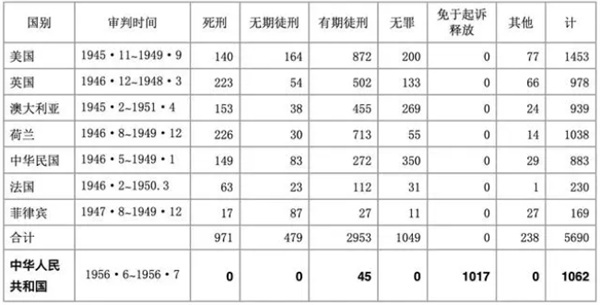

新中国对日战犯的处理,是世界反法西斯战争胜利后处理的重要组成部分。对比二战后各同盟国对乙(B)丙(C)级战犯的审判和处理,可知中华人民共和国对日战犯审判中的严肃与宽大。(见表2)

表2 二战后处理乙(B)丙(C)级战犯的国别和人数(国外数据来源:〔日〕富永正三:《あるBC級戦犯の戦後史――本当の戦争責任とは何か》,水曜社,1977:194)

新中国对日战犯处理既是新中国人民民主法治在刑事诉讼方面的发展,同时也向世界展现了新中国以宽大的人道主义理念及政策为实现中日两国的和平而做出的巨大努力。在二战战胜国中,中华人民共和国唯一做到所有战犯不仅认罪接受审判,使不同国家战争加害者实现人性回归、价值认同,而且将反省悔罪付诸数十年余生,为世界各对立乃至敌对民族、国家间的和解与共生提供了典范。

作为战后问题处理,中华人民共和国政府于1956年宽大处理了一批侵华日本战犯。这批战犯回国后成立了“中国归还者联络会”(简称“中归联”),以“反战和平·日中友好”为宗旨,在几十年的战后日本社会中敢于直面自己的战争责任,作为战争亲历者的他们始终站在“战争加害者”立场反思侵华战争,同时开展多种形式的中日友好活动。虽遭受右翼势力的反对、攻击甚至迫害,但他们仍坚持活动至2002年因成员年事高而解散。其中一个支部拒绝解散,誓言坚持到最后一个人。部分原“中归联”成员在组织解散后一直以个人身份从事证言活动,向世界讲述日本侵华战争真相以及中国的和平政策。如今,健在的“中归联”成员已屈指可数。

四、新中国的处理对战犯的影响

1956年7月,第一批获释战犯在归国的“兴安丸”船上,以登陆的“舞鹤港”为名制定了旨在“诀别错误的前半生,将中国的人道主义待遇及和平政策告知日本国民”等宗旨的《舞鹤方针》。“中归联”最初由1956年大批获释回国的部分校级以下战犯发起,虽没有逐一征求成员的意见,但他们有着代表其全体成员一致认可的《舞鹤方针》,以及多年甘苦与共中建立的友情和信任。他们相知相惜,彼此都有着相互团结不离不弃的责任感。(中国帰還者連絡会編『帰ってきた戦犯たちの後半生——中国帰還者連絡会の四〇年』,新風書房,1996:30)故“中归联”代表了接受新中国政府宽大处理的所有战犯。1957年,被判处有期徒刑的原侵华第43军第59师团中将师团长藤田茂获释提前回国后担任“中归联”首任会长,成为该组织和平活动的象征。

伪满洲国新京高等法院审判官饭盛重任获释回国后宣称“在中国的反省是被强制性的,手记不过是信口开河的胡言乱语”等,“中归联”认为这是与岸信介同出一辙的军国主义侵略者的本质,是与“中归联”的思想背道而驰的,将该问题提交到“中归联”第二次全国大会,大会经讨论决定将饭盛重任除名。(中国帰還者連絡会編『帰ってきた戦犯たちの後半生——中国帰還者連絡会の四〇年』,新風書房,1996:119-120)

新中国对日战犯处理的效果,本文从管押期间和释放回国后两个时间段考察。综合抚顺战犯管理所对管押战犯的分级评定和“中归联”成员在战后日本社会参加和平活动的情况,形成下图。

抚顺战犯管理所原日本战犯的认罪反省与“中归联”和平活动人数(数据来源:抚顺战犯管理所编:《战犯管理所五年来工作总结》,1955年;“中归联”会刊《前へ前へ》)抚顺战犯管理所对管押的日本战犯以认罪态度依次用“表现好的”、“表现一般的”、“表现坏的”进行了三级评价:1954年3月以前表现好的占5%,表现一般的占71%,表现坏的占22.6%;1954年10月表现好的占11%,表现一般的占77%,表现坏的占12%;1955年3月表现好的占31%,表现一般的占62%,表现坏的占5.6%(以939名战犯为例)。“中归联”活动数据仅以成员会费缴纳记录为准。为统一起见,本文将缴纳会费人数等同于关押期间的“表现好的”。

对比战犯在管理所时期思想转变的人数和“中归联”缴纳会费人数可以看出,战犯思想发生转变的人数是稳定的,获释回国后有增无减且贯穿始终。

可分为三个阶段:

抚顺战犯管理所关押期间(1954年3月-1955年3月):突出变化出现在“表现好的”和“表现坏的”两个群体。1954年侦讯工作开始前,“表现好的”仅有40余人,通过一年的悔罪教育,到1955年增至近300人,而“表现坏的”由200余人降至50余人,即一年的悔罪教育不仅争取了260人左右的消极因素为积极因素,而且还化解了150人左右的消极因素。当然,之前对尉级以下战犯的教育为侦讯阶段的悔罪教育奠定了基础;

获释归国“中归联”成立至分裂前(1957年-1964年):“中归联”活动人数一直保持在400余人,1962年一度超过500人。明显看出,战犯获释归国后参加和平活动的人数是高于抚顺战犯管理所的关押期间的。虽包括太原战犯管理所的百余名战犯中的部分成员,但整体看人数稳中有升;

“中归联”统一至总部解散(1987年-2002年):1986年统一后近十年间“中归联”活动人数基本稳定在三百人左右,这期间开展了出书、演讲、办展、接受媒体采访、创刊等一系列活动,“中归联”活动达到高潮。现有资料统计,1994年,“中归联”在世成员531人,参与活动274人,占总人数的51.6%。考虑到成员的年龄结构,“中归联”八十年代末开始吸纳“赞助会员”。起初以其成员的家人亲属为主,之后范围逐渐扩大至日本社会各界人士,直至2002年成员平均年龄超过82岁终因老龄组织解散。

1967年至1986年间“中归联”因成员间内部意见分歧至组织分裂成“中归联(正统)”和“中连”两个阵营,部分成员退出了活动。但在1984年“中归联”筹备欢迎中国战犯管理所原工作人员活动中,取得联系的会员697名,其中529名缴纳了招待费用,参与和平活动人数比率达76%,远高于关押期间思想转变人数,尽管组织处于分裂状态。

另外,从“中归联”活动的组织者和参与者来看,60年代分裂前多为原将校级战犯,而80年代再统一时,将校级等年龄大的成员陆续离世,活动主体转变为年龄层较低的校级以下战犯。

1967-1986年“中归联”分裂期间,内部的分歧并没有影响其成员对其组织“反战和平·日中友好”宗旨的践行。“中归联(正统)”的活动在“反战和平”的同时侧重“日中友好”,而“中连”则在孤独中重新给自己定位于“以证言为中心”开展活动,会长先后由岛村三郎、杉原一策和富永正三担任。期间岛村三郎(1975年)和富永正三(1977年)出版回忆录,细致地描写了作者思想转变过程以及对战争责任的认识。富永正三则在认罪的基础上,追问着什么是战争犯罪,谁才是真正的战争责任者,主张“执行者承担作为执行者的责任,在此基础上追究命令者的责任”。这也是他们在中国、在抚顺学到的“认罪的基础是对自我行为负责任的态度”。“中归联”成员之所以能够认罪,在于其自身“由受害者的意识向加害者意识的转变,由回避责任的态度向承担责任的态度的转变”。这个人类社会特殊时期产生的特殊群体坚信“认罪思想是最为必要的日中友好的原点”。(中国帰還者連絡会編『帰ってきた戦犯たちの後半生——中国帰還者連絡会の四〇年』,新風書房,1996:391,207)

还需要特别强调的是,1986年10月,“中归联”结束长达二十年的分裂,双方基于“求大同存小异”的思想再次实现统一。他们之所以能够“握手言和”,正是源于“在抚顺、太原的共同经历。中国人民以顽强的毅力,给予了我们这个世界上绝无仅有的支持和帮助,使我们彻底否定了鬼畜不如的前半生,认识到了作为一个人应有的自我认识和责任,拥有了为着光明的未来从而反对侵略战争,捍卫和平,为实现日中友好而奉献我们的后半生之志向”。([日]「座談会:なぜ中帰連は統一できたのか」,『季刊《中帰連》Vol.38,2006年)抚顺战犯管理所成为该组织再次统一的纽带,“抚顺精神”使得“中归联”成员将“反战和平·日中友好”信念贯穿其后半生。

可见中华民族追求人间大同的理念深得“中归联”成员认同,这一进步的价值观作为具有强大号召力的一面旗帜凝聚了其成员的人心,成为“中归联”原战犯不断向善的内在动力,促进了其组织的团结,和统一后掀起的和平活动的高潮。

2002年,“中归联”会员平均年龄超过82岁,该组织终因老龄解散。但其“中归联山阴支部”拒绝解散,改为“山阴中归联”并誓言坚持活动到最后一个人。部分原“中归联”成员在总部解散后仍一直以个人身份从事证言活动,向世界讲述日本侵华战争真相以及中国的和平政策。

另外,单从图1中“中归联”会费缴纳人数看,参加活动的人数稳定在一半左右,这也意味着接近一半的成员并未参加该组织活动。但毋庸置疑的是,所有成员都恢复了人身自由,时隔多年得以同朝思暮想的家人团聚,过上了正常人的生活。这正是中国共产党追求的“计利当计天下利”“世界大同,和合共生”等中国几千年文明一直秉持的理念的具体实践。

根据战犯名单,年龄最小的出生于1927年,目前可知的健在的成员已屈指可数。归国后未参加“中归联”活动的那部分成员,回国后的生活和对那段历史的认识,我们无从可知。但本文第一作者在2015年赴岛根县走访“中归联”成员上田胜善(与日本学者石田隆至同行),93岁高龄的耄耋老人见到中国人后,当即深深地鞠躬行礼,声泪俱下为自己战争时期在中国犯下的罪行谢罪忏悔,同时感谢中国政府和人民对他们的人道主义宽大处理,他们才得以获释回国过上如今幸福的生活,而被他们杀害的中国受害者则再也不能像他们这样享受人生,对此深表遗憾和悔恨等等。

作者出生于上世纪六十年代,彼时战争已结束二十余年,且与上田胜善素不相识,老人如此声泪俱下的真切“谢罪”与“感恩”,并非针对我个人,老人是在通过我在向我身后的“中国人”这一日本侵华战争受害者“共同群体”表达着他们作为加害者的“谢罪”与“感恩”。

2015年,战争结束七十年后的今天,年逾九旬高龄的老人纵横的老泪、哽咽的声音和剧烈震颤的身躯,哭诉着战争给作为加害者日本人、给受害者中国人民带来的一切……

1996年5月,“中归联”归国40周年纪念大会五、新中国对日战犯处理的时代背景与目的新中国对日战犯处理是在第二次世界大战结束十余年后进行的,彼时国内外形势以及中国共产党奋斗的目标都发生了很大变化。

新中国成立后,中国共产党的任务即转变成为领导全国人民搞经济建设。“中国人民反对殖民主义的斗争进行了一百多年,需要一个长期的和平环境来建设自己的祖国”。1950年2月新中国与苏联签订《中苏友好同盟互助条约》,实现了防御日本军国主义复活的主要目的。6月毛泽东曾表示“目前国际情况对我们是有利的”“使我们能够放手地和较快地进行国内的建设工作”。(中共中央文献研究室:《毛泽东文集》<第六卷>,人民出版社,1996:67)新中国百废待兴,中国共产党有着更重要的工作。

毛泽东对日关系处理的方针是非常明确的:“要把帝国主义的政府和这些国家的人民区别开来,要把政府中决定政策的人和一般官员区别开来。”(王俊彦著:《廖承志传》,人民出版社,2006:286)

新中国对日战犯的处理工作主要由时任总理周恩来负责。综合周恩来的观点,新中国宽大处理日本战犯主要有以下几个方面的考虑:

(1)重要战犯,在日本军国主义投降后,已由国际法庭处理了,当时还是蒋介石代表中国处理的。现在这些战犯,主要是苏联移交来的,还有一些是在日本投降后,又被蒋介石、阎锡山利用来打内战,被我们逮捕的;(中共中央文献研究室编:《周恩来年谱》(1949-1976)(上卷),中央文献出版社,1998:557-558)

(2)中国关押的一千多名日本战犯,除一部分罪行严重外,绝大部分罪行比较不是那么严重,而且在关押期中又有不同程度的悔罪表现;(中共中央文献研究室编:《周恩来年谱》(1949-1976)(上卷),中央文献出版社,1998:593)

(3)民族之恨,阶级之仇,是不该忘的,可是今天形势不同了。别说杀掉一个,100个也容易得很。我们还是把他们改造好,让他们变成新人,变成朋友。这对我们国家、民族会有长远的意义。我们完全有信心把他们改造好,(王俊彦著:《廖承志传》,人民出版社,2006:313)二十年后就会知道中央处理日本战犯的决定是正确的;([日]『認罪~中国撫順戦犯管理所の6年~』,NHKハイビジョン特集,2008年)

(4)战后中日两国的情况起了根本的变化,中国是站起来成为一个新的国家,日本处在一个和从前不同的地位,不再是侵略别人的国家,而是反过来受别人压迫。这就引起我们很大的同情,这就使我们两国人民愿意站在同情的地位互相接近、互相友好。之所以对一小部分日本战犯判刑,也是为了“对中国人民要有个交代”。(中共中央文献研究室编:《周恩来年谱》(1949-1976)(上卷),中央文献出版社,1998:593)

新中国领导人在不同场合多次讲到,百年来,中国人民已经受够了外来侵略之苦,“我们自己曾是被欺侮的,知道受欺侮的滋味不好受”“我们懂得这个痛苦,我们同情别人的苦难,我们不愿把这种痛苦加在别人身上”。这应该是新中国政府宽大处理日本战犯的重要因素之一。

正如侦讯目的是“激发他们的良心和正义感”“化消极因素为积极因素”,新中国宽大处理大批日本战犯的目的,是“为了伸张正义,争取和团结日本人民,打击美帝国主义武装日本准备侵略战争的阴谋,维护远东和平”。(最高人民检察院东北工作团:《关于侦察处理日本战犯工作情况的报告》,1957年)这应是中国共产党顺应时代发展做出的决定。

如果说新中国对日本战犯的教育改造是政治攻势的话,按照时任公安部长罗瑞卿的逻辑,其目的则是同日本军国主义争夺群众,争夺日军的人心向我,争夺广大日本人中的思想阵地,以便孤立日本军国主义。(《罗瑞卿军事文选》,当代中国出版社,2006:427)新中国刚刚开始建设,“我们需要时间、和平环境和友好。我们永远不要战争,要和平,要广大的朋友。因此希望和日本搞好关系”“朋友越多越好,敌人越少越好”“中日若不友好,亚洲和平是不可能的”。(中共中央文献研究室:《毛泽东年谱(1949-1976)》(2),中央文献出版社,2013:572、615)

抗日战争时期,中华民族抗战的根本目的就是“驱逐日本帝国主义,建立自由平等的新中国”,而1950年代,日本已投降多年,中国新民主主义的社会秩序已经安定,中国政府的基本任务已转为新中国的社会主义建设,需要国内的团结和国际的和平。新中国政府对国内战犯和国际战犯都采取了“一个不杀”的政策,目的就是化消极因素为积极因素,因为杀他们是容易的,但杀了他们,他们就不能再起积极作用,只能起消极作用。

六、新中国成功处理敌对矛盾的内在逻辑

新中国对日战犯处理是从抗日战场上转至思想领域的一场没有硝烟的斗争。对日战犯的侦讯应该是这项工作的主要难点,但并未难倒工作人员。中国共产党诞生于学习,重视学习并善于学习,边工作边学习,具体问题具体分析,在学习中不断改造自己,提高自己,最终实现了千余名战犯认罪伏法。

历史伴随着岁月的洗礼和沉淀,无论是新中国对日战犯处理还是这批战犯的认罪反省,考察和分析历史活动主体在特定时空条件下的认识和实践活动,都需要结合长远的历史视野和时间纵深进行。

优待俘虏,化消极因素为积极因素的方针早在20世纪20年代周恩来任东征军政治部总主任时既已施行,并收到很好效果。(姜思毅主编:《中国人民解放军政治工作史》,解放军政治学院出版社,1984:16)毛泽东在《论持久战》中指出,武器不是战争的决定因素,战争的决定因素“是人不是物。力量对比不但是军力和经济力的对比,而且是人力和人心的对比”。

新中国成立后同时对日本战犯、伪满洲国战犯以及国民党战犯成功进行了宽大处理。对比当事人的回忆等相关史料可知,三者无论是过程还是结果均有异曲同工之处。

溥杰回忆东北工作团一位领导的讲话时对中国政府的人道主义政策进行了通俗易懂的解释:“要知道不管你过去的罪恶有多大,只要你能够彻底悔悟,向人民低头认罪坦白出来,政府和人民会宽大处理你的。你也能够获得人民的谅解,得到重新做人的机会。这是共产党对待罪犯实行最大的人道主义。”(爱新觉罗·溥杰著:《溥杰自传》,中国文史出版社,1994:96-139)可见,教育改造伪满洲国战犯与日本战犯的方针政策别无二致。

解放战争期间,国民党军先后起义投诚188万官兵,其中绝大多数被解放军消化改造,中国共产党的军队争取了大批解放战士,这些解放战士中许多人加入了共产党,并成为战斗英雄或模范工作者,为着人民的解放事业,他们坚决奋斗和英勇牺牲。(高戈里:《心路沧桑——从国民党六十军到共产党五十军》,四川人民出版社,2015:432-440)从大批被改造旧军人的回忆中可以看出,“控诉运动”是共产党改造旧军队最有效的形式之一。抚顺战犯管理所管教吴浩然系原第四野战军战斗英雄、某部营政治教导员,吴在下级战犯中开展的“诉苦教育”正是其当年在部队开展的“控诉教育”的实践与创新。

史料显示,国内被改造的旧军队思想转变过程之艰难并不亚于日本战犯。但他们在思想转变后直接融入了中国社会之中,并没有引起过多关注。“中归联”原战犯之所以受关注,与其所处战后日本社会环境是分不开的。

这些日本战犯在新中国的生活经历中了解了真实的中国,修正了之前对中国的错误认识,最终站在受害者立场上,体会到了中国人民的深重灾难以及对和平付出的努力和牺牲,进而认识到了自身加害者的责任。他们获释回国后的和平活动起初主要是希望在反省过去的基础上反对侵略战争促进日中友好,但之后发现战后日本社会对历史的认知尚停滞在战前和战时状态,与自身被移交中国初期并无两样,才逐渐将活动的重点转移至战争证言、向日本社会说明战争真相方面。而战后日本生活经历以及战争证言的演讲,又进一步促进了其对日本侵华历史、对中国战犯管理所经历的反思,进而他们认为自己在抚顺战犯管理所只是完成了初步的认罪学习,真正的认罪学习获释回国才正式开始并贯穿余生。

“中归联”原战犯在回国后在没有任何中国方面影响或压力,甚至在逆境中仍坚持和平反对战争,并以亲历者的身份向日本社会讲述战争加害真相。在众多侵略中国的执行人缄口不言、甚至否定侵略真相,在将近一半的同为中国战犯管理所关押经历者保持沉默中,在组织分裂、个人遭受攻击威吓甚至生命威胁的情况下,始终有接近半数的人顶住各方压力、甚至面临生存危机的严峻形势下依然坚持信念,投身于“反对战争·日中友好”事业中。之所以如此,是因为他们成长于战争时代,参加过侵略战争,经历了冷战,深知和平来之不易。作为侵略战争的加害者,他们希望自己深爱的祖国日本能够正视历史,直面战争责任,不再重蹈覆辙,与亚洲各国人民世世代代和平友好。

毛泽东的俄语翻译师哲在接受日本记者新井利男采访时对毛泽东对战犯处理意见作了回忆:“战犯长期关着也没什么用。也不能一直这么关下去。要是猪的话还能吃,战犯是人也不能吃。教育嘛,搞一段时间就行了。我们的目的也不是把他们教育成共产主义的领导者,放回日本推翻政权。日本的军队教育搞得彻底,纪律严明,所以即便有外面的教育,他们也不会轻易理解和接受的。放他们回去算了。”([日]新井利男資料保存会編:『中国撫順戦犯管理所職員の証言』梨の木舎,2003:58-59)这虽是诙谐之语,但代表了新中国领导人对处理日本战犯的态度。从“中归联”历史看,千余名战犯中只有一人反对中国,这也是相当具有值得思考价值的。(中国帰還者連絡会編『帰ってきた戦犯たちの後半生——中国帰還者連絡会の四〇年』,新風書房,1996:94)

美好的大同世界,是中华民族主流文化根深蒂固的向往。中国人民希望这批战犯获释回国后能过上属于他们的生活,希望他们再来中国时带来和平而不要带武器,于是便有了“宽恕之花”的佳话。“中归联”为和平付出的努力受到了新中国政府的关注,周恩来总理两度邀请其成员访华并接见,而原战犯们通过访华更进一步加深了对中国的了解和对和平活动的认识。

近半数的战犯并未参加活动,但他们未再对人类社会发展起消极作用。对此,中国方面并无任何态度。因为他们已属于日本国民,拥有他们自己的生活。新中国政府不干涉别国内政,更不会干预日本国民的个人生活,而且相比之下,反而是“中归联”成员之间出现了对彼此认罪程度的质疑,如难波靖直认为,当年管理所的“认罪模范”宫崎弘回国后在“中归联”的活动中几乎“销声匿迹”,这种“交易式”的认罪无法回报中国政府和人民忍耐国仇家恨和感情痛苦、作出巨大牺牲而给予自己的人道主义待遇,这种人不能称之为“有情有义之人”。([日]石田隆至:寛大さへの応答から戦争責任へ——ある元兵士の“終わりなき認罪”をめぐって,《PRIME》第31号,2010年)

新中国是由中国共产党建立的,代表着中国最广大人民的根本利益,同时也体现着中华文明的精神特质。新中国宽大处理日本战犯既是中国共产党成功处理敌我矛盾的历史经验之一,也是中华文明价值内涵超越不同民族间冲突的一次成功实践。相对于西方文化倡导的“丛林法则”,中华文化主张人类社会要“以人为本”“人人平等”,儒释道共存的方式使其上千年的传统更加包容。

无论是抗日战场还是战后的战犯处理,都是中华文明对人类社会美好未来的追求与日本军国主义对丛林社会追求的较量。新中国对日战犯的宽大处理,并非一时一事之策,而是中国共产党深谙人类之所以成为人类的特点,传承“以人为本”“以和为贵”之中华文明,使战犯弃恶从善,化消极因素为积极因素,更使得半数以上的战犯在认罪伏法的基础上改变他们的人生观而重新做人,把破坏和平、拥护战争的分子变为反对战争、拥护和平的力量。中国共产党对日战犯的宽大处理,在战后问题处理上促进了人类历史的进步,更体现了人类对美好未来的主流追求。

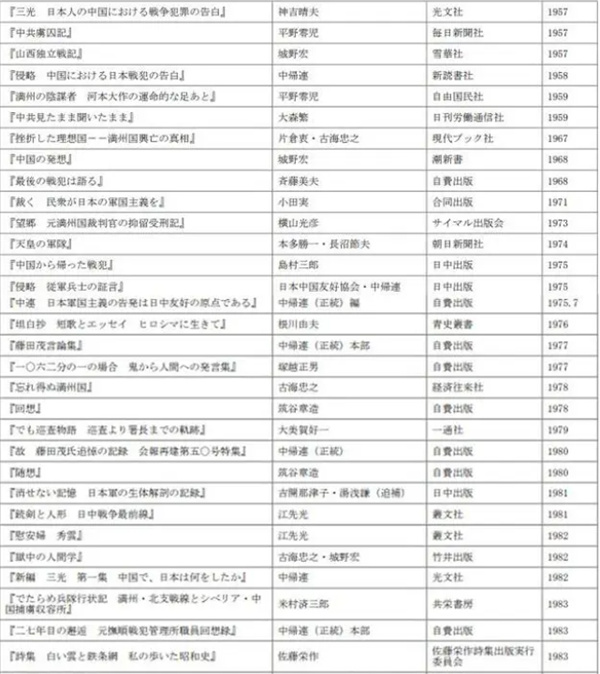

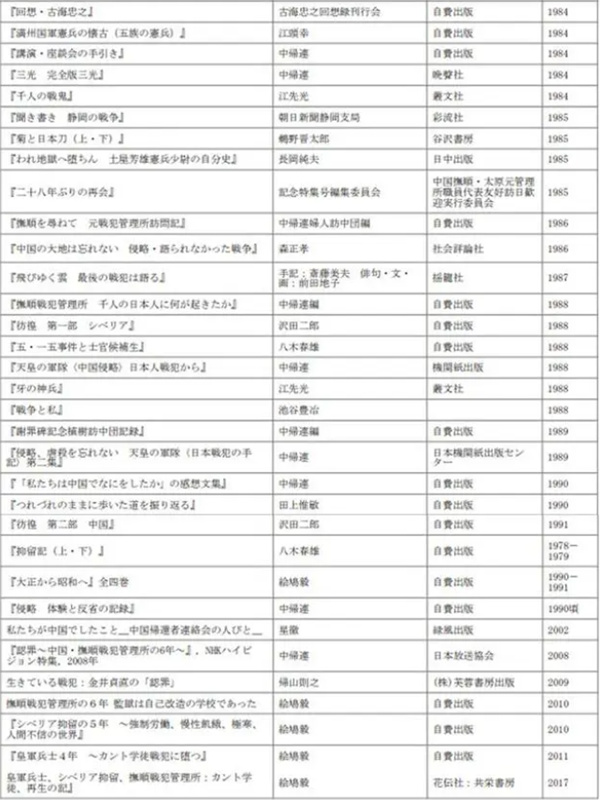

附:“中归联”组织和个人出版的资料初步汇总

(本文系国家社科一般项目“从日本战犯认罪反省进程透视中国共产党对日战犯教育经验研究”(21BDJ075)的阶段性成果。作者周桂香为大连理工大学副教授,白雪桦为大连理工大学硕士研究生,王健为大连理工大学讲师。)

责任编辑:石庆慧 最后更新:2022-11-14 08:58:41

- 1

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号