【华侨救护队】系列(三)

2022-05-15 15:33:48 来源:中国人民抗日战争纪念馆、北京离退休侨务工作者联谊会、中华家脉 点击: 复制链接

关于荷属东印度救护队在中国的报告

(1937年12月-1938年12月)

Report on the Indische Ambulance Mission in China

(Dec. 1937 - Dec. 1938)

吴仲汉(Go Tiong Han)暨S.K.Que、Maya H.T.Liem合著

梁 英 明 译

第二次世界大战前,中国人在东印度处于第三等的地位,低于第一等的欧洲人(令人惊讶的是他们竟然和日本人居于同等地位),甚至低于第二等的印欧人。我们和阿拉伯人同样属于受到歧视的族群之一,被称为“东方外国人”。考虑到我们是荷兰的臣民,这种情况是很奇怪的。

中国人是被人看不起的。我们认为:“只要中国强大,例如像日本那么强大,他们必定要反复想一想才敢蔑视我们。”受到歧视可能是中国人普遍怀有强烈民族主义感情的主要原因。1937年7月7日,日本入侵中国这场大浩劫,使我们感到沮丧和愤怒。我们必须有所反应。巴达维亚中华商会采取了行动。它成立了一个委员会,由养生院的柯全寿医生和《新报》的洪渊源先生领导。与成立全国性赈灾会(Tjin Tjaij Hwee)同时,还建立了一支华侨救护队。(Liem and Tan, 1991:13)

吴云灿(Go In Tjhan)在50多年后接受Jade Magazine(1991)采访时说,是30年代的政治气氛使这些“医疗辅助人员”或称“东印度救护队”Ⅰ得以成行,并促使他本人参加这次远征活动。上文所指出的善良动机和这一远征队伍的宏大规模看来会获得成功,而吴医生在访谈中却对这次远征的成果表达了他个人的负面看法。他称这一使命是“一次无用的医疗使命”。这一结论立即引起这样的疑问:究竟发生了什么事?然而多年之后,他依然不愿提供其中详情。

由于荷兰皇家图书馆现在已经可以查阅数字化的旧报纸,我们终于可以从这一使命的更多事实中了解到真相。

日本与中国之间的战争引起荷属东印度居民对中国及其难民的同情。据报纸报道,在荷属东印度全国开展了募捐和其他行动来帮助中国。为此,1937年10月成立了一个委员会(以援助中国的战争难民)。委员会受到荷兰人在埃塞俄比亚战争中的行动启发,建议从荷属东印度派遣一支救护队去中国。同时设立一个由马格朗(Magelang)市梅尔巴布(Merbabu)厂主许启兴(Khouw Ke Hien)领导的小组负责这支救护队的准备工作。Ⅱ救护队及其设备一年的费用约为五万盾,这笔费用将依靠社会各界的捐献来筹措。交通工具将由爪哇-中国-日本轮船公司提供。

为募集捐款,在许先生领导下,1937年10月30日在巴达维亚举办了一场夜市。到夜市开市时,已经通过华商和欧洲商家的捐赠、摊位费和广告费共计筹得三万盾。Ⅲ其中包括国王(King’s)牌香烟,建源集团,樊豪登可可与雀巢公司(Van Houten Cacao and Nestle), 以及慕娘公司(Borsumij)公司设立的啤酒商亭和家具展位等。Ⅳ到夜市闭市前一天,共计已筹募到7.4万盾捐款。捐款大量涌入,参加救护队的志愿者也不断增多,其中大多数是华裔人士,也有一些欧洲人。实际上,签名加入救护队的第一名志愿者是欧洲人女医生。可惜我们不知道她最终没有成行的原因。

养生院的创始人柯全寿医生Ⅴ被任命负责组建东印度救护队。委员会安排九辆汽车作为这支救护队的交通工具,其中六辆归救护队自己使用,其余三辆将赠送给中国政府卫生部。六辆汽车的运费已由印度尼西亚中华红十字会支付,其余三辆的费用则将用已募集到的捐款支付。

尽管有许多人申请为志愿者,但最终只有20人成为救护队的成员,其中三人是医生,即吴云灿(Go In Tjhan)、郭庆烈(Que Keng Lead)和赵德音(Tio Tik Iem)。此外,有九名护士,三名机械工,三名司机和一名译员兼摄影师。他们的姓名都在媒体上公布:Ⅵ

吴云灿(Go In Tjhan),医生,东印度救护队长

赵德音(Tio Tik Iem),医生

郭庆烈(Que Keng Lead),医生

Aalderink, D., 技术顾问

Guillonard, D

郭维鸿(Kuo Wei Hung, Kwee Hwie Hong),译员兼摄影师

许添智(Kho Tiam Tie)

林英隆(Liem Ing Liong)

蓝赞和(Na Tjan Ho)

陈仁石(Tan Djin Sik)

陈江秀(Tan Kang Sioe)

陈寿坤(Tan Sioe Koen)

陈祥庆(Tan Siong Khing)

涂登玉(Thouw Teng Giok)

汤良武(Thung Liong Boe)

徐怀立(Tjie Hoay Liep)

卓添智(Tjiok Thiam Tie)

萧玉美(Siauw Giok Bie),已在中国,并在那里加入东印度救护队。Ⅶ

在中国的东印度救护队成员

吴云灿在荷兰莱顿开始学医(1928-1932),后在巴达维亚完成学业。他在牙律市行医期间加入东印度救护队。他的同事郭庆烈和赵德音都在养生院当医生。出于对救助战争难民的热情,也因为与许启兴和柯全寿的私交以及想要获得更多的医疗经验,他们都加入了这支救护队的工作。1991年,吴医生在回顾这支救护队的成立经过时,这样说:“尽管大家在这支救护队成立时热情高涨,后来却都发现它实际上只有业余水平。我是在牙律开始行医的。那是一个令人沮丧的时代,荷兰人在求职时总是获得优待。因此,我要想被雇佣是很困难的。我没有多少经验,却被指定领导来自养生院的郭庆烈和赵德音这两位同事。我们当中没有一个人是外科医生,而对救助战争难民来说,这一点是至关重要的。(Liem en Tan, 1991: 13-15)

荷兰红十字会的角色

从荷兰红十字会在1937年11月发布的一份声明来看,对该会扮演什么角色似乎看法有些混乱。荷兰红十字会认为应该予以澄清,它宣称自己“与东印度救护队没有任何关系,救护队的装备和队员都不是红十字会组织安排的,救护队是在荷属东印度的中国公民成立的一个委员会组建的。Ⅷ此外,它还说到,柯全寿确实曾经与荷兰红十字会联系,但是该会没有可供支配的资金来支持这项特别的工作。

荷兰红十字会中央理事会于1939年10月写给荷属东印度总督的信中,曾要求允许它派遣一支救护队去中国。Ⅸ这封信提出了一些与东印度救护队直接有关的问题: 1,既然东印度的华侨率先派救护队去中国,如果荷兰红十字会不介入,人们可能认为,作为荷属东印度社会先进分子的荷兰人,这是一个缺失; 2,在荷兰红十字会组织以外的活动,而这项活动又肯定属于该会分内的事,那就应该得到荷兰红十字会的赞助; 3,荷兰红十字会认为,参加东印度救护队的医生及其他人并没有能力承担这项工作,而且在军队医疗工作方面缺乏经验; 4,荷兰人的几家公司和银行已向组建东印度救护队的委员会捐赠大量财物,这可能被人们视为有所偏袒,因而可能对荷兰与日本的关系带来政治后果。而由红十字会领导的医疗行动则可能确保援助的中立性。

荷兰红十字会的要求是否最终获准,我们不得而知。不过,从他们在1937年11月的声明来看,荷兰红十字会并不想参与东印度救护队的工作。

还有来自另一方面反对东印度救护队行动的意见。荷兰司法部法官L.W.H. de Leeuw先生在1938年1月24日写给荷属东印度总督的紧急密函中,认为救护队的成员有丧失荷兰臣民身份的风险。Ⅹ这关系到那些没有向总督请求离境而参加救护队的人,他们有可能发现自己成了外国的代理人。de Leeuw 先生在信中说,如果以为参加救护队的活动不会被认为参加外国的军事服务工作,那就未免过于天真了。在外国领土内对受伤人员实施救助工作,是受到红十字会1929年7月27日条约管制的,其中规定,由私人组织派遣的救护队可以而且应该同交战军队的官方医疗服务合作。此外,de Leeuw先生还认为,志愿组织需要获得本国政府的承认和批准。

据人们所知,东印度救护队成员并没有因此丧失荷兰臣民身份。一封很可能是荷兰驻中国重庆的领事于1938年8月18日写的信多少说明了其中的原因。这封信提到驻上海总领事的报告说,在中国红十字会支持下,东印度救护队将救助伤兵和受伤平民。Ⅺ荷兰外交大臣A.M. Snouck Hurgronje 在1939年2月25日致殖民地大臣的信中引用了驻香港总领事的说明,指出东印度救护队的成员并没有为中国官方或军方服务。Ⅻ

尽管遭到荷兰红十字会和荷兰政府司法部的反对,东印度救护队终于得以按计划出发,并在中国红十字会支持下开展了为时一年的救护工作。

救护队离开丹戎不碌码头前留影

“东印度救护队”在中国

1937年12月10日,“芝沙路阿”(Tjisaroea)号邮轮在万众瞩目下离开了巴达维亚丹戎不碌码头。1937年12月11日出版的《泗水商报》(Soerabaiasch Handelsblad)这样报道救护队最初的计划:

“救护队打算在香港上岸。它将在那里进一步说明它的目的地。很可能是去汉口,然后将它的基地设在离战场50-60公里的地方,这样可以每天到达距离前线10公里处。”

这一计划从未实现。到达香港的日期是1937年12月17日。救护队的行程并不明确。由于南京已经陷落,他们不得不改变原来的计划。最后,东印度救护队在1937年12月31日离开广州去湖南的省会长沙。1938年2月5日的《巴达维亚新闻》(Bataviasch Nieuwsblad)的一篇文章说,救护队的旅程花了几乎十天时间,而且途中障碍重重。

“两次没有结果而返回广州。在同中国红十字会的领导人J. Heng Liu部长讨论后,决定将救护队设在长沙,但是去长沙的道路不适合救护车行驶。我们曾试图乘火车去长沙,把一些装备暂时留下。因为遭到空袭破坏,火车第一次出发后三小时就出轨了。第二次,火车在快要到达目的地时又发现一座铁路桥被炸坏。”

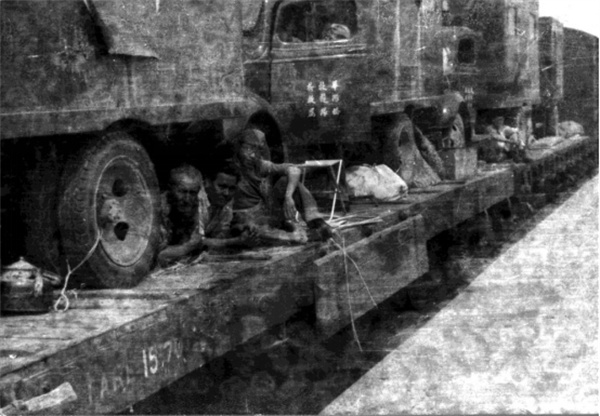

列车在从广州去长沙途中

1938年1月9日,终于到达长沙。在与中国红十字会驻香港代表林可胜(Robert K. S. Lim)先生商量后,东印度救护队在中国一直打着中国红十字会的旗帜。中国红十字会的总部在长沙,它负责管理和监督来自外国的一切救护队。吴先生在1991年接受采访时谈到这一点:

“我们在香港得到了许多帮助,但是在中国内地却没有人对我们那么热情。如果我们汇款来,情况会好一些,因为在中国可以雇到很多人。在中国,我们有时候确实不知道该怎么办。没有一个清楚的规范。经常不清楚谁是负责人。那里存在许多派系,其中在当地负责的是国民党。我们的唯一支持者是红十字会,是由林文庆博士的儿子林可胜在香港领导的。他是中国红十字会的头儿,当时的红十字会总部设在长沙。多亏有他的协助,才有可能解决一些问题。(Liem en Tan,1991:14)

在1980年的一次访谈中,吴先生详细描述了他在中国的工作环境。

问:你是在中国国民党统治区工作,而不是在毛泽东的红色根据地工作,请问国民党地区的卫生工作情况怎么样?

答:当然不好。在比较大的城市里,卫生设施还可以,我们的救护队当然也要力图改善那里的卫生工作。但是在农村地区,卫生设施很少。那里常常是拥有权势的将军们统治的。各省的卫生设施差别很大。

问:你说过,那里的公务员不知道怎样跟你打交道,为什么是这样?

答:当我们到达中国的时候,中国军队正在撤离日本军队占领区。中国军队完全散了,而我们的救护队只有20个人,也不可能做什么工作。受伤的人倒毙在街上,军队仓皇撤退,许多伤员几乎得不到医疗救助。如果我们要在战地医院工作,就需要得到准许,这是很难从官员那里获得的。你是去那里帮助他们的,但却很难有机会这样做。

问:这是因为国民党的军队老在撤退吗?

答:是的,但此外还有大批的人不断从沿海向内地转移,这导致军队只能以小分队行进,他们有的衣衫褴褛,有的依然全副武装。此外,还有迁移的文职人员。没有恰当的协调组织。我是在红十字会主持下工作的,但是红十字会的领导人林教授却没有足够的权势。如果你无法竭尽所能去工作,便又必须撤退,你还能干什么呢?在某个时候,我们住在长沙。但是,在那里也感受到日本军队的威胁。于是,我们不得不撤退到武汉。即使如此,我们还是遭到驱赶。尽管你极力想工作,但是你不断在逃亡,那就什么也干不成。战地医院的情况是可怕的,受伤的士兵几乎得不到什么食物,医生和护士也太少。

问:你刚才提到各方面协调不够,为什么国民党内部不团结?

答:过去,中国内部的团结是依靠皇帝,但是现在没有皇帝了。1911年,成立了中华民国,孙逸仙博士引进了西方的民主思想,称为三民主义。中华民国政府的权力不能到达所有的省份。即使到1937年,各地还有一些军阀,如张学良、白崇禧和李宗仁等,他们分别拥有自己的军队。要在1911到1937年这段时间内实现全国统一,还是过于短促。要达到这个目标,需要一位强有力的人物,而孙逸仙的继承人蒋介石并不是这样的人物。因为不统一,红十字会从上层获得的支持很少。组织工作不好,资金、装备和药品都迟迟不能运到。

我甚至去了河内,请求他们看在上帝面上给我们一些药品。我们简直是一无所有。

问:全中国都是这样无组织的吗?

答:八路军的医疗设施是相当好的。加拿大医生白求恩当时在那里工作。那里的纪律要好得多。我没有去过那里,但有时要在某个地点将药品和其他物资交给新四军。这是在共产党人和国民党合作抗日的时候。新四军驻扎在长江地区,由叶剑英领导,他现在是全国人民代表大会委员长(新四军领导为叶挺——译者注)。在感谢我们的宴会上,有一名官员出席。他是一个率直的人,看来是一位医生,而且参加过长征。当时,在长沙和武汉有许多外国人。美国人有作家史沫特莱,还有英国人,以及正要到延安八路军那里去的一些印度人医生。我在宴会上见到周恩来,他当时还很年轻, 做事低调,但显然很有影响力。红十字会的医生们都很钦佩共产党人,是他们将民众动员和组织起来。国民党则未曾做到这一点。国民党是依靠陈旧的组织运作的,它依靠旧的文明,依靠旧的上层人物,而他们往往是贪腐的。当然也有亲切的官员,但是他们无法抗拒陈旧的组织。毛泽东清除了旧的制度,有时候用的是有些独裁的方式,但是我相信,这是取得成功的唯一方法。(van Galen, 1980)

很早的时候,即1939年,三位医生之一(很可能是郭医生)给住在荷兰的家人写了一封信:

“我们一到中国的时候,南京刚刚陷落。整个国家感到沮丧,不知所从,如果日本人长驱直入,结果将是不可收拾。也许因为日本没有那多部队可供调动。不管怎样,日本停止前进使中国侥幸得到一个喘息机会。蒋介石元帅利用这个时间重新布置他的防线。他设法采取行动,而且是有成效的。我们在中国的十个月时间里,看到了这一力量的增长和进步,现在可以说,整个国家都在支持这位大元帅。我们没有见过他,对他的保卫是很严密的。但是,我们确实见过他的夫人,她为救助伤兵做了大量工作。她曾来到我们在汉口的医院,而且向伤兵赠送了各种礼品。她是很有魅力的女性,而且举止很得体。ⅩⅢ

蒋介石夫人到汉口医院看望伤病员

即使在那次访谈中,也没有确切说明救护队在1938年什么时间迁移到什么地方。但根据当时各种报纸的报道,可以了解得清楚一些。直到4月末,救护队还留在长沙,它在一家中国红十字会的后方基地医院工作,离前线600公里。

一家报纸上的报道这样说:

伤病员……来自南京和武汉周围的战场……他们经过600公里的路程到达长沙。医院的治疗主要是矫正扭伤的肢体,医治被忽略的伤口,并进行手术。交给救护队使用的是有100个床位的病房,很快又增加了一间有40个床位的病房。

为了克服语言的障碍,他们派来一名中国人医生和三名护士,他们除了会讲多种中国方言以外,还掌握英语。ⅩⅣ

东印度救护队(在中国被编为第36医疗队)后来迁到徐州。上面提到那位医生用书信形式提交的报告描述了从徐州前往信阳的旅程:

“在台儿庄战役以后,让我们设法避开日本军队,前往徐州。徐州整个城市的交通已被切断,只剩下向西行的陇海铁路还可以通行。我们在5月13日的夜里乘最后一班列车离开。徐州实际上已被炮火夷为平地。5月14日,日本人炸毁了铁路桥,并在15日进入那座城市。如果我们推迟一天离开,那就不能走了,就像那些没有按时撤退的人们那样。侥幸逃出来的人当中,有一个人假扮成农民,然后步行了两个月才走到汉口。他向我们叙述了亲眼看到的日本人的暴行。不仅是医疗人员遭到杀害,受伤的中国士兵也被处死。

经陇海铁路返回的旅程是紧张而惊险的。我们常常要跳下列车,在空旷地区找寻藏身之地,以躲避日军飞机的威胁。当列车进入被轰炸过的车站时,情景令人感到恐怖。

经过可怕的七天生活以后,我们终于到达河南省南部的信阳市,它位于汉口以北300公里。我们在那里又忙碌了整整一个月”。ⅩⅤ

后来,救护队撤退到汉口。以下是这位医生从汉口继续发来的报告:

“由于隐隐感到日军逼近,我们最后不得不开着四辆救护车离开信阳去汉口。这段路程令人难以置信的困难,部分原因是来往的列车太频密,有时候我们到了河边,却发现连一座桥也没有,于是我们只好找到水浅的地方涉水而过。总之,我们用了四个夜晚和三个白天才走完300公里的路程。在这段难熬的日子里,我们每天只能吃一顿饭,而且几乎难以入眠。”ⅩⅥ

救护队撤退到武汉途中

救护队撤退路线

救护队在汉口(今武汉)度过了最后四个月,直到它陷落前的五至七天才离开。一位医生描述了这一时期的情况:

“我们在汉口度过了最后四个月。我们钦佩中国飞机每天在汉口上空盘旋。我们的空军拥有Glenn Martin 轰炸机和时速达600公里的俄国喷气式战斗机。我们亲眼看见一个下午就有22架日本飞机坠毁。遗憾的是,中国飞机的数量还是太少。但我们飞机的性能肯定更好。汉口沦陷前一个月,曾发生激烈的战斗,我们在那段时间里也特别忙。在四个星期里要医治四万名伤员,平均每天大约要医治一千多人,你就可以想象我们当时筋疲力尽的情况。我们从清早开始给伤病员做手术,直到深夜才结束,简直没有时间吃饭。在遭到空袭之后,我们还必须为受伤的人提供医疗服务。有一次,72架飞机同时出现在汉口上空。那天,伤亡人数竟然达到三千多人。所以,那也是我们紧张学习的时期,我们从手术中获得的经验是很宝贵的。由于工作过于紧张和劳累,以致我们有些人病倒了。当时,我们只有四支红十字会医疗队,总共只有七名医生,对这么繁重的工作来说,人手实在太少了。当日本人逼近汉口的时候,我们终于不得不撤离。我们离开五天以后,汉口落到了敌人手里。ⅩⅦ

回 家

汉口陷落以及随后广州的陷落,成为最终将东印度救护队遣返的原因。1938年11月4日,《巴达维亚新闻》报道了救护队决定撤离中国的消息。我们决定穿过当时的印度支那,经由陆路返回荷属东印度。一位医生在信中报告了这件事:

“我们坐卡车途径长沙,向南穿过湖南到广西,然后进入越南,我们的救护车在非常好的公路上一直开到东京(Tonkin, 越南北部旧称——译者注)。我们在河内短暂停留之后,就从海防出发去香港。我们在香港乘坐”芝沙拉克“(Tjisalak)号轮船前往巴达维亚。1938年12月8日,我们终于抵达目的地。我们在中国坐车离开的时候,有机会看到全国的农村都已军事化,到处都是驻军和穿着军装的人。”ⅩⅧ

中国红十字会告诉我们救护队的成员,要我们在越南河内和海防分别成立办公室,负责运送药品。广州沦陷之后,华南的交通越来越困难。中国红十字会想要用卡车从河内将药品运进广西省。林可胜医生要求我们把救护车装备留在中国,因此吴医生将它们交给了伊娃·何东(Ewa Ho Tung)医生,她是香港百万富翁和慈善家罗伯特何东爵士(Sir Robert Ho Tung)的女儿。在完成这一任务以后,除了吴医生以外,救护队的所有成员都回到了家。我们乘坐的船从香港到巴达维亚途中经过马尼拉,吴医生要在那里撰写关于东印度救护队执行使命情况的报告,因而晚走几天。所有其他成员都乘坐“芝沙拉克”号于1938南12月8日抵达巴达维亚,吴医生则乘坐“芝沙达尼”(Tjisadane)号在1938年12月16日抵达泗水。官方举行了欢迎救护队归来的仪式,有些人发表了讲话。吴医生最后的几句话尤其使海牙政府感到高兴。他说:“中国红十字会第36医疗队(即东印度救护队)的工作得到了高度赞扬,尤其是荷兰培养的医生受到了外国人的极大尊敬。”

日本占领的后果

吴医生在接受China Nu(1980)和Jade杂志(1991)采访时,详细叙述了当日本人在1942年占领爪哇时,他再次与日军遭遇的情况。他被日本人判处八年监禁。他说,这是由于他参加了东印度救护队。日本人知道他曾去中国从事战地医疗工作,也了解他的反日情绪。他认为,由于这一点,他迟早都会被逮捕。此外,他还在泗水参加了米尔惠森(Wil Meelhuysen)领导的地下抗日活动。米尔惠森是荷兰皇家东印度军队的空军大尉飞行员。他曾建立一个由荷兰人、印欧人、印度尼西亚人和华人组成的抗日战士联络网。米尔惠森要求吴云灿医生在这个抗日组织内建立一个医疗部门(见Enk en Schreuder, ?)然而,抵抗活动失败了,米尔惠森的组织也无果而终。印度尼西亚警察、政治情报部和日军宪兵队经过大力搜寻之后,发现了这个组织的踪迹。1942年12月,日军的逮捕行动开始。1943年3月初,吴医生及其他许多人(一共大约二百人)被捕。吴医生被判处八年监禁。他起初被关押在泗水,后来转移到梭罗。日本投降后,他结束了两年半的牢狱生活,于1945年10月1日获释。不久,他移居荷兰,并在那里度过余生。

1946年,吴医生写了“日本占领及其后果”一文。他在文章中回顾了日本占领时期那段极为困难的岁月(Go I. T. 1946)。他详细描述了华侨居民遭受到的暴力压迫。日本占领对荷兰人和印欧公民造成的后果已经广泛为人所知。但是,人们迄今对当时华侨的艰难处境并不甚了解。吴医生的文章包含有十分宝贵的历史资料,但我们还只能将它作为进一步深入研究这段历史的一个起点。

后 记

在认真阅读尚存的文件和报纸上的文章之后,可以看出这项人道主义使命并非徒劳,也不是毫无成果的。

由于人手不足,药品匮乏,以及因战争造成的混乱状态并遭遇来自一些公务人员或官员的阻挠,东印度救护队并没有获得理想的成果。中国红十字会不得不根据前线的情况发展而经常调整它的援助方针。1938年9月,东印度救护队在汉口曾帮助救治四万名必须撤离的伤病员。在中国及荷属东印度,这支队伍的艰苦努力和医疗技术都受到了高度赞扬。

无论如何,这项使命行动作为印度尼西亚华裔族群对中国的支持是具有巨大象征价值的。由于日军大批入侵中国农村,日本法西斯领导人激起了全世界华裔族群的愤怒和痛恨,这种愤恨之情显然被日本统治者低估了。东印度救护队的成员归来的时候,他们被当作印度尼西亚华裔族群的代表而受到了热烈的欢迎。救护队全体成员得以平安回到荷属东印度,应部分归功于吴医生的领导工作。

资料来源

Enk, Marjolijn van den en Schreuder, Peter, De huisvrouw en de kapitein.Ferdinandus/Sources/Meelhuysen.htm(31-8-2011)

Galen, Kees v. “Het was toen een warboel…, Dr, Go In Tjhan over zijn herinneringen aan de Chinees-Japanse oorlog,” in China Nu 1980.

Go In Tjhan, “Japanse Nachtmerrie en de nawerking”, in: Chunghwa Hui Tsa Chih, 1946 I no. 1.

Lie Chen Ie, “China Ambulance”, Chinese Heritage Centre Bulletin (2003).

Liem Tong Biauw en Tan Kioe Djie, Vergeefse medische missie naar China”: Jade Magazine, jrg. 2, mei 1991: 14, pag. 13-15.

Ravando, Suara Politik Sang Naga: Pergolakan Pemikiran Media Peranakan Tionghoa Di Jawa Pada Periode Awal Perang Tiongkok-Jepang 1937-1939. Skripsi, Yogyakarta 2011.

? “Een arts vertelt over de Nederlandsch- Indische ambulance in China,’ in: Chung Hwa Hui Tsa Chih, 1939 XVIII no. 1: 30-33.

“Pengiriman Ambulance ka Tiongkok’’, in: Sinpo, Wekelijksche-Editie, 11, December, 1937, jrg, XV.

“Perdjalanan dan Pengalaman kita poenja Ambulance di Tiongkok”.I.in: Sinpo, 17-12-1938.

“Perdjalanan dan Pengalaman kita poenja Ambulance diTiongkok”. II. in: Sinpo, 24-12-1938.

“Perdjalanan dan Pengalaman kita poenja Ambulance di Tiongkok”, III.in: Sinpo, 31-12-1938.

1986年吴云灿医生(荷兰)与陈曾唯(Tan Tjing Wie)(厦门)的来往信件。荷兰皇家图书馆档案中的数字化历史报刊文章。

鸣 谢

感谢S. K. Que博士提供关于郭庆烈医生的补充信息;感谢Patricia Tjiook-Liem 先生提供未经引用的档案资料。

附 图

中国红十字会发给东印度救护队(编号为中国红十字会第36医疗队)的证章。此图为吴仲汉先生提供。原件已失,仅存照片。译者谨致谢意。

载《铁蹄下的抗争——印尼爪哇华侨抗日史料选辑》,《铭记历史鉴往知来——东南亚华侨抗日史料丛书》之六,香港生活文化基金会出版,2015年。

注释:

Ⅰ 指荷属东印度。当地的华文日报——《新报》称这一团体为“荷属华侨救护队”,在中国则称为第36医疗队。

Ⅱ Een Indische Ambulance Naar China? De Tijd, 9 October 1937.

Ⅲ “De Indische Ambulance. Thans reeds f30,333bijeen”, in Bataviasch Nieuwsblad,7, October 1937,2.

Ⅳ “Leniging van China’s Oorlogsleed. Met Prachtig Enthousiasme is er Gewerkt en de Resultaten Zullen Alles Verre Overtreffen!”, in: Nieuws van de Dag voor Nederlandsch-Indie, 29 October 1937

Ⅴ 这家医院位于巴达维亚市中心,它是1924年由柯全寿创立,并于1925年3月11日开业的。1965年,根据印度尼西亚卫生部长的指示改名为胡萨达(Husada)医院。

Ⅵ 见《新报周刊》,1937年12月11日及“Indische Ambulance terug uit China. China vraagt Nederl. en Ned.-Ind.Doctoren. Indie bekostigt nog elf Ambulances”, in: Bataviasch Nieuwsblad, 07 December 1938.

Ⅶ 在参加救护队的人当中,还有一名印度尼西亚人木匠帮助洗衣服,以及一名华裔厨师。

Ⅷ “De Ambulance voor China. Verklaring van het Ned. Roode Kruis”, in: Soerabajasche Handelsblad, 22 November 1937.

Ⅸ National Archive : Dutch Red Cross 2.19,224;3.4.5.Chinese-Japanese war, department II dossier nr. 328.

Ⅹ National Archive. Mail no. 116/23. Document 2.10.54 no. 812 (was doss. nr. 8360).

Ⅺ National Archive. Dutch Red Cross 2.19.224; 3.4.5. Chinese -Japanese War, dept. II, transcript nr. 17.

Ⅻ National Archive. Dutch Red Cross 2.19.224; 3.4.5. Chinese -Japanese War, dept. II, Urgent Letter dated 25 Feb. 1939.

ⅩⅢ “Een arts vertelt over de Nederlandsch-Indisch ambulance in China (in briefvorm)”,in Chung Hwa Hui Tsa Chih 1939 XVII, no. 1, page 33. 有意思的是,吴医生在1980年的访谈中对蒋介石的看法与写这封信的人不同。

ⅩⅣ De Ned. Indische ambulance in China. Nieuwe Werkkring aan Noordelijk front,” in Bataviaasch Nieuwsblad, 4 Mei 1938.

ⅩⅤ “Een arts vertelt over de Nederlandsch-Indische ambulance in China , letter produced in : Chung Hwa Hui Tsa Chih 1939 XVII, no. 1, page 30-31.

ⅩⅥ Id. Page 31

ⅩⅦ Id. Page 31-32. 值得注意的是,写报告的人在提到中国陆军、中国空军和中国飞行员时,都使用“我们”这一字眼。这表达了我们对中国的强烈认同感。

ⅩⅧ Id. Page 32.

责任编辑:石庆慧 最后更新:2023-01-05 15:00:02

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

上一篇:【华侨救护队】系列(二)

下一篇:【华侨救护队】系列(四)

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号