抗战时期西北皮毛贸易与大后方经济变动

2018-04-25 09:19:04 来源:谭刚 点击: 复制链接

内容摘要:皮毛是西北地区重要的畜牧产品。近代以来,随着天津的开埠通商,在天津口岸的经济辐射作用下,大量西北皮毛通过黄河水运汇集至包头后再通过平绥铁路运至天津出口美英等国,皮毛成为了西北最重要的出口物资,大量西北皮毛的出口也成为了西北地区皮毛业外向化的重要表现。但抗战爆发以后,西北皮毛贸易发生了巨大变化。首先,西北皮毛出口运输路线改为向西汇集兰州后再通过甘新公路或甘新大道运至猩猩峡出口苏联,使得苏联取代战前美国成为中国最大皮毛进口国,也直接推动了战时中苏易货贸易的发展。其次,由于战时西北皮毛出口运输较战前出口运输路途艰险,加上战时出口市场萎缩等原因,造成战时西北皮毛出口量较战前减少。战时西北皮毛出口量的减少,迫使部分皮毛出口转内销,西北皮毛业从战前外向化开始转为战时内向化。西北皮毛内销数量的增加,也推动了大后方毛纺织业的发展。因此,战时西北皮毛业的内向化一定程度上为战时大后方经济的发展积累了新的动力因素。

长期以来,皮毛作为西北重要的畜牧产品,对西北地区畜牧业乃至整体经济发展具有重要影响。尤其是近代以来,随着天津的开埠通商,大量西北皮毛通过天津出口美英等国,有力地推动了西北皮毛业的发展。关于近代西北皮毛贸易及其影响问题的研究,已引起了诸多学者的关注。目前学界对该问题的研究集中在三方面:第一是总体研究了近代西北皮毛贸易情况,代表论文有钟银梅《近代甘宁青地区的皮毛贸易》(宁夏大学2005年未刊硕士论文)、梁占辉《近代中国西北地区的羊毛出口贸易》(《南开学报》(哲社版)2004年第3期)、黄正林《近代西北皮毛产地及流通市场研究》(《史学月刊》2007年第3期)等,钟文主要考察了近代西北皮毛贸易的兴起发展情况、贸易影响及特点等问题,梁文专门研究了近代西北羊毛出口量、影响羊毛出口的因素等问题,黄文则详细研究了近代西北皮毛产地、皮毛市场的兴起和市场结构问题;第二是研究了近代西北皮毛运销问题,代表论文有樊如森《天津开埠后的皮毛运销系统》(《中国历史地理论丛》2001年第1期)、裴庚辛《抗战时期甘肃水烟羊毛的输出线路变迁》(《甘肃社会科学》2010年第3期)、张莉《包头皮毛贸易的兴起和发展(康熙中叶—抗日战争前)》(内蒙古师范大学2009年未刊硕士论文)等,学者们研究了西北皮毛在抗战前的具体购销情况、运输路线及方式、抗战时期甘肃羊毛运输路线的变化等问题;第三是研究了近代西北皮毛贸易的外向化及影响问题,主要论文有樊如森《西北近代经济外向化中的天津因素》(《复旦学报》(社科版),2001年第6期)、吴松弟、樊如森《天津开埠对腹地经济变迁的影响》(《史学月刊》2004年第1期)、樊如森《天津——近代北方经济的龙头》(《中国历史地理论丛》2006年第2期)、樊如森《开埠通商与西北畜牧业的外向化》(《云南大学学报》(社会科学版)2006年第6期)、胡铁球《近代西北皮毛贸易与社会变迁》(《近代史研究》2007年第4期)等,这些论文深入分析了近代西北皮毛贸易对西北社会经济的深远影响,尤其是樊文详尽研究了抗战前天津的开埠对腹地经济外向型发展的影响,其中天津开埠对西北地区的皮毛生产、流通、出口等产生了巨大影响。学者们的上述研究成果大大拓宽了该问题的研究范围,加深了该问题的研究深度。当然,上述研究也存在进一步研究的空间:首先,研究时间段集中于研究1937年以前西北皮毛贸易及其影响,而对抗战时期西北皮毛贸易情况的研究则相对不足;其次,关于抗战时期西北皮毛贸易对战时大后方经济影响的研究则更为薄弱,裴庚辛《抗战时期甘肃水烟羊毛的输出线路变迁》(《甘肃社会科学》2010年第3期)一文对甘肃羊毛输出线路变迁带来的影响问题有十分简要的论述,但没有展开研究。钟银梅的硕士论文总体论述了近代甘宁青地区皮毛贸易对当地民族和社会产生的积极影响,但对战时西北皮毛贸易变化造成的影响的研究也非常薄弱。

有鉴于此,本文在前人研究的基础上,对抗战时期西北皮毛的贸易路线变迁问题进行专门研究,并在此基础上深入分析西北皮毛贸易对战时大后方经济带来的各种影响,以揭示抗战时期中国现代化发展的特殊性,并从中管窥日本发动的全面侵华战争对中国经济的巨大影响。

一、战时西北皮毛贸易路线的变动

我国羊毛及皮货主要产地为西北各省,尤其以甘肃、宁夏、青海产量最大。新疆与内外蒙古次之,川康、东北、华北更次之。

至于战时西北皮毛年产量的具体数量,各方所发表的统计数字,多未能相合。

一般而言,西北陕、甘、宁、青四省羊毛总产量至少在1900万斤以上。

皮毛作为西北地区主要的畜牧产品,抗战爆发前,西北皮毛大量运往天津出口。1936年全国羊毛出口量为16076486公斤,其中仅来源于西北甘肃和青海两省的羊毛约占45%。

至于具体外销路线,战前西北皮毛主要通过黄河运至包头,再通过平绥铁路运至天津出口美英等国,其中黄河水运以皮筏运输为主。以绒毛输出为例,西北盛产羊绒和驼绒,多通过包头转天津出口,“各地绒毛数量运集包头者,每年约在一千五百万余斤,连同绥远与张家口集中者,共约五千万斤,除本地销售少许外,大部均运往天津转出口海外,销往英美德西洋各国购买者,约三分之二,销往日本者约三分之一”。

除了这条外销路线外,战前甘肃所产皮毛还部分“由平凉沿西兰公路运赴陕西,转陇海平汉北宁等铁路抵达汉口或天津出口”。

此外,深居西北腹地的新疆,由于地缘和政治关系,战前新疆与苏联关系十分密切,新疆所产皮毛大部分则是出口苏联。新疆出口苏联运输路线主要通过北疆的塔城、伊犁等城市运至巴克图或霍尔果斯出口到苏联,南疆通过喀什噶尔出口苏联。

另外新疆也有小部分皮毛通过驮运由迪化经镇西、蒙古草地运至绥远,再通过平绥铁路运往天津出口美英等国。

由于战前西北皮毛外销路线主要是通过黄河水运至包头再运往天津出口,因此,西北皮毛市场主要沿黄河分布。战前西北甘宁青三省境内的羊毛市场分为产地市场和转运市场,产地市场为牧民或农民出售羊毛形成的市场,转运市场为由产地市场收集羊毛后转运至终点而形成的市场。西北羊毛产地市场主要有青海的湟县、上五庄、鲁沙尔、拉卜楞、大通、贵德、同仁,甘肃的甘州、河州、凉州、洮州、定远营,宁夏的花马池、中卫、永登等,转运市场有甘肃的平凉、靖远、兰州、张家川、西峰镇,青海的西宁。

上述产地市场和转运市场中,湟县、贵德、西宁、洮州、兰州、靖远、中卫等位于黄河沿岸。而包头则成为了战前西北皮毛转运中心,据统计,1929年至1933年间包头羊毛输出量分别为15280吨、14110吨、11200吨、9080吨和11840吨,五年总输出量为61510吨。

抗战爆发以后,由于天津和包头的陷落,西北皮毛改为运往兰州出口,因此,抗战时期西北皮毛外销路线变化很大。如甘肃靖远,位于兰州东北一百二十公里,据1940年11月调查,靖远该年有羊20.94万头,其中绵羊15.7万头,占总量的75%,山羊5.23万头,占25%。

所产羊毛分春毛和秋毛两季。抗战以前,靖远所产羊毛大部分通过陆路或水路经过包头转天津销往国外。抗战爆发以后,“羊毛之输往包头转天津出口者,今已变为运往兰州出口矣”。

具体讲,抗战以前,甘肃羊毛外销路线如下所示:甘肃各羊毛市场—宁夏—石嘴子—包头—归化城—张家口—天津。抗战以后,天津陷落,甘肃羊毛一度转销汉口和广州,但很快汉口和广州相继失守,羊毛销售陷于停顿状态。随后国民政府与苏联达成易货贸易协定后,“羊毛改循西北国际路线,而运往苏联”,其运输路线如下所示:甘肃各地市场—兰州—猩猩峡。

西北的青海、宁夏和陕西所产皮毛的战时外销路线也汇集兰州后沿西北公路运往猩猩峡交给苏联。

战时西北所产皮毛除了通过甘新公路或甘新大道外销苏联以外,也内销川陕各地,运销路线变化不大。如甘肃夏河和陇东两区所产内销羊毛汇集兰州后,“由兰州沿兰广、西兰、川陕等公路线运销川陕”,其中陇东地区的平凉、固原、海原、环县、镇原、宁县、合水、庆阳、定边和盐池所产羊毛汇集平凉和西峰镇后,再销往陕西的西安、宝鸡或泾阳。

而夏河区羊毛则主要销往四川松潘地区。

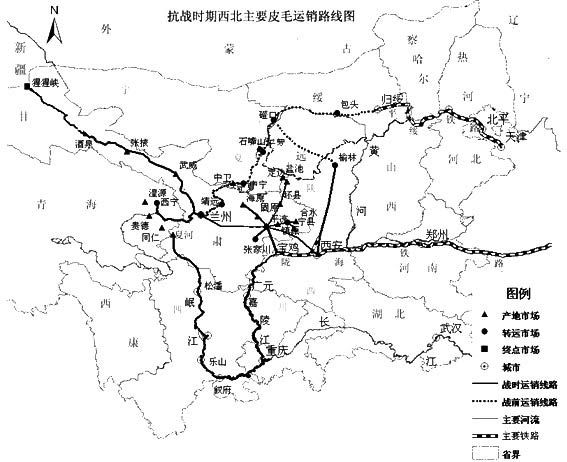

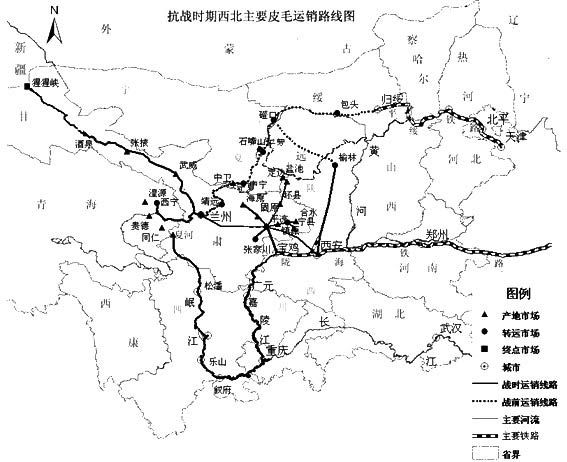

为更直观显示抗战时期西北皮毛运输路线变迁情况,见下图:

资料来源:根据底图《抗战时期大后方经济发展状况略图》绘制而成,武月星编:《中国抗日战争史地图集》,(北京)中国地图出版社,1995年,第246页。

二、西北皮毛外销与中苏易货贸易发展

战时西北皮毛外销路线的改变对西北皮毛贸易乃至整个中国经济带来了影响,首先是导致西北皮毛转运中心和出口中心的转移。抗战时期由于天津和包头的陷落,西北各地皮毛不再大量通过黄河及其支流转运包头再运至天津出口,而改由转运兰州再通过甘新公路运至甘新交界的猩猩峡出口苏联,因此,随着外销路线的改变,昔日西北皮毛转运中心包头日益衰落,而兰州的皮毛市场地位则急剧提高。抗战期间兰州羊毛市场进一步扩大,市场羊毛“多由本地毛商派人前赴夏河、靖远、永登、海原、固原等地收购”,1938年为38万市斤,1939年增加至176.45万市斤,1941年8月前进一步增加至631.8万市斤。

兰州皮毛市场不仅汇集了本省的皮毛,也汇集了邻省的皮毛。战前青海大量皮毛外销,但抗战以后,“青海省羊毛无法输出,本省能自行利用的,为数极少,因而不得不大部运往兰州转运苏联易货。”

宁夏较大的羊毛市场多分布于黄河沿岸,包括中卫、中宁、平罗、石嘴山等地。中宁市场在“七七事变后,洋行撤庄,羊毛之贸易遂因之停顿,以后改由宁夏省银行设立办事处统制收购,兴建仓库,以集中之羊毛运往兰州,再售与贸易委员会”

。由于羊毛集中数量的大幅度增加,使得兰州经营皮毛业的商家也在增加,因此战时兰州的皮毛贸易进一步兴盛。战前的1936年调查,兰州资本在5000元到1万元的皮商有12家,

到抗战时期,兰州皮毛商家增加到20家,其中皮商兼营商家6家、杂货兼营商家4家、驼行兼营驼毛羊毛商家5家、钱庄兼营商家3家、过载行兼营商家1家,甘省银行兼营商家1家,估计资本最多为60万元,最少者5000元,2家资本不详。

随着兰州皮毛贸易的兴盛,兰州也代替战前的包头成为西北皮毛转运中心。

战前天津是西北皮毛的主要终点市场,成为了中国最大的皮毛出口海关。但抗战爆发以后,由于西北所产皮毛不再大量通过天津出口,所以天津海关的皮毛出口量减少。就绵羊毛出口而言,1934年至1936年三年间,天津海关分别出口绵羊毛12534600公斤、17136964公斤和14359401公斤,分别占中国绵羊毛出口总量的86.01%、85.74%和89.37%,1938年天津绵羊毛出口量锐减至2993629公斤,占中国绵羊毛出口总值的53.55%,到1939年更减至302902公斤,仅占中国绵羊毛出口总值的4.58%。

不仅天津海关的绵羊毛出口量锐减,其他一些主要皮货的出口量也锐减,具体情况见下表:

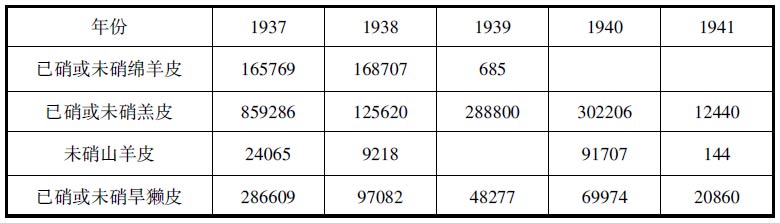

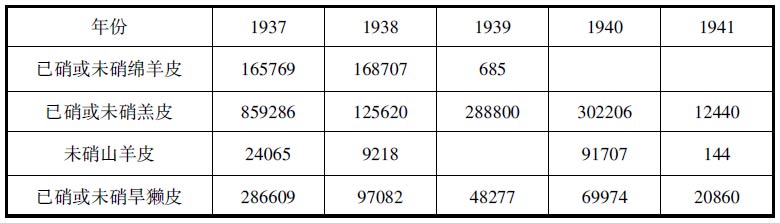

1937年至1941年天津海关主要皮货出口数量表(单位:张)

资料来源:中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅合编《中国旧海关史料(1859—1948)》,第135册,(北京)京华出版社,2001年,第278、280、281、282页;《中国旧海关史料(1859—1948)》,第145册,第133、135页。

注:《中国旧海关史料(1859—1948)》中关于1942年至1945年间海关统计资料残缺。

从上表可以看出,抗战爆发后天津海关的羊皮和旱獭皮出口锐减,绵羊皮由1937年的165769张锐减至1939年的685张,1939年仅及1937年的0.41%。1941年的羔皮、山羊皮和旱獭皮出口量仅相当于1937年出口量的1.45%、0.59%和7.28%。随着天津皮毛出口地位的急剧下降,猩猩峡的皮毛出口地位则急剧上升。至于抗战时期通过猩猩峡究竟出口了多少皮毛,由于未设立海关,未见具体统计数据。

抗战前期,负责经营西北皮毛出口业务的机构是贸易委员会下属的富华贸易公司西北分公司和陕豫分公司,尤其是西北分公司管理西北甘青宁三省的皮毛出口业务。

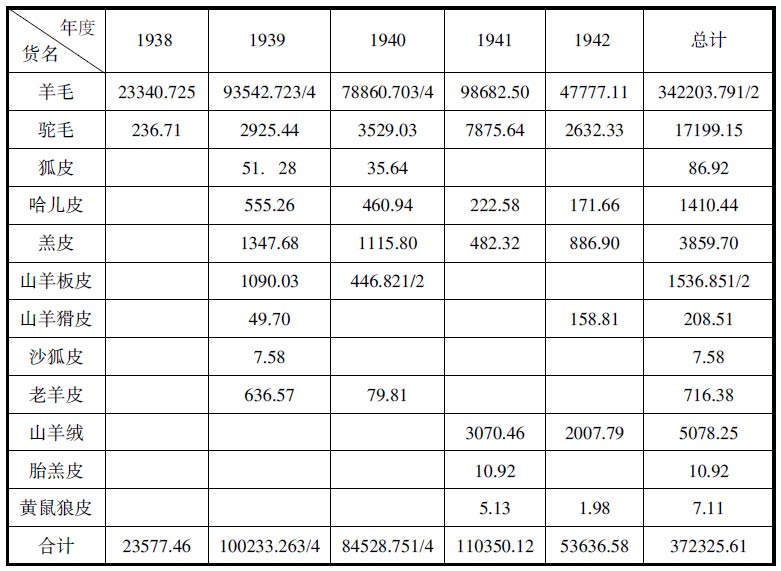

因此,我们可以通过富华贸易公司西北分公司的皮毛运苏数量窥见一斑。具体数据见下表:

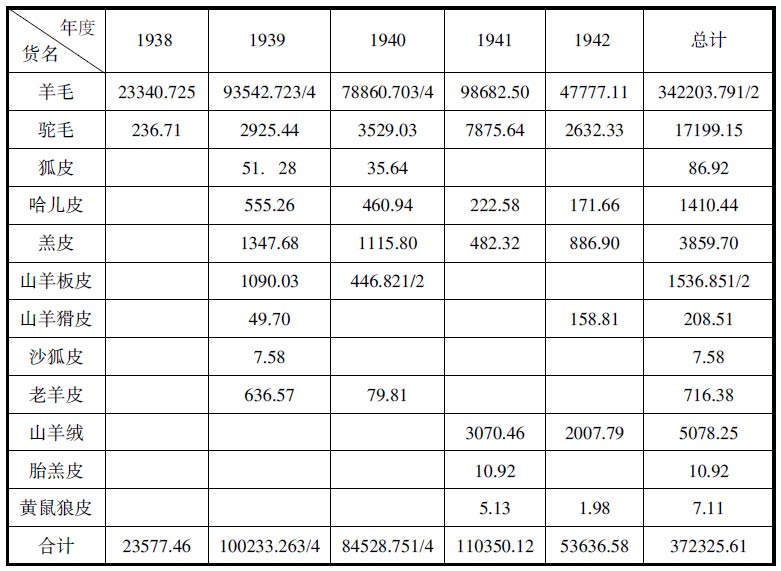

1938年至1942年富华贸易公司西北公司运出对苏贸易皮毛数量表(单位:关担)

资料来源:《五年来运出对苏易货贸易数量表》,甘肃省档案馆藏,富华贸易公司西北公司档案48/1/44,第44页。

注:1942年截止日期是11月30日。

从上表可以看出,富华公司西北公司出口苏联的货物主要为西北甘、青、宁三省的皮毛,尤其是羊毛。1938年至1942年11月的约五年间,西北公司运出对苏易货物资数量总计为396503关担,其中各种皮毛合计为372325.61关担。因此,1938年至1942年11月约五年间通过猩猩峡出口苏联的皮毛至少在372325.61关担以上。

战时西北皮毛外销路线的改变,不仅导致西北皮毛转运和出口中心的转移,更重要的是促进了中苏易货贸易的发展。抗战爆发前,西北各省中主要是新疆与苏联贸易关系密切,新苏贸易在新疆对外贸易中占有重要地位。仅1925年至1926年度,新疆对苏贸易额占整个新疆对外贸易额(包括与内地的贸易)的60%以上,到1931年,新疆对苏贸易额增加至占其对外贸易总额的88%以上。

由于新疆对苏贸易额的巨大,新疆对苏贸易额也超过了中国本部的对苏贸易额。在1931年至1936年间,新疆对苏出口贸易值分别占整个苏联进口贸易总值的0.5%、1.8%、5.4%、2.5%和1.9%,而中国本部(蒙古除外)对苏出口值则仅分别占苏联进口贸易总值的0.5%、0.8%、0.7%、1.5%和1.5%,

新苏贸易值超过了整个中国本部与苏联的贸易值。新疆在1931年、1932年的对苏贸易额分别占全国对苏贸易额的57.32%、66.7%,

新疆对苏贸易在全国对苏贸易中所占地位之重要可见一斑。新疆出口苏联的主要物资就是新疆生产的皮毛,其中仅1930年新疆出口苏联羊毛价值就高达7967000卢布,占当年新疆出口苏联货物总值的48%。

除新疆外,战前西北其他省份与苏联经济关系较为薄弱,所产皮毛主要向东运往天津出口美国。渠占辉根据《海关贸易报告》的统计,1911年经天津口岸出口的西北羊毛中出口美国222400担,占西北羊毛总出口量的94.63%。1915年出口美国228800担,占84.64%,1925年至1929年占80%以上,1930年至1934年达90%。

可见,尽管战前新疆大量皮毛出口苏联,但西北所产皮毛更多是大量向东运往天津出口美国。因此,战前中苏皮毛贸易在整个西北皮毛对外贸易中不占重要地位。

抗战爆发以后,苏联以大批军用物资援助中国,并同中国开展易货贸易。在中苏易货贸易中,中国以矿产品和农产品换取苏联的军火物资,其中被指定用以偿债的农产品主要是茶叶、猪鬃、桐油、羊毛和生丝。在1942年间,复兴商业公司与苏联签订的易货协定中规定,中国向苏联出口山羊皮10万张、山羊绒2000关担、驼毛3000关担、羊毛6万关担、山羊猪皮10万张。

为便于交货,复兴商业公司西北分公司在猩猩峡设立了办事处。为便于运输出口苏联的物资,1937年10月1日,经济委员会在兰州成立陕甘运输处,1938年1月改称交通部西北公路运输局。运输局拥有的汽车最多时达1314辆,大部分是从苏联进口的。

为了补充汽车运输的不足,1938年秋,交通部在兰州成立陕甘车驮运输所,用骆驼、骡马、大车运输。陕甘车驮运输所兰猩线沿途的兰州、武威、张掖、酒泉和猩猩峡直接承担了运送对苏易货贸易货物的重任。仅在1940年度,兰州站运出羊毛、茯茶等货物总计6478.641吨,武威站总计2016.832吨,张掖站总计1310.550吨,酒泉站总计1947.445吨,安西站总计1656.606吨,猩猩峡站总计1425.796吨,

其中猩猩峡站运出的1425.796吨货物为直接出口苏联的易货贸易物资。此外,贸易委员会西北办事处在1938年、1939年和1940年的上半年分别运送出口苏联的羊毛为2614100斤、10476816斤和7005488斤,合计20096404斤。

总之,在1937—1938年至1943—1944年七个还款年度中,中国向苏联出口羊毛、驼毛及羊绒等共计42.1万关担,约26300余公吨,各种皮张736万余张。

苏方统计1938年至1945年间中国出口苏联毛类为22627吨,其中绵羊毛为21295吨,驼毛为1028吨,山羊毛为304吨,各种生皮540.7万张。

除了山羊毛外,绵羊毛和驼毛为西北地区所产,全部通过甘新公路或甘新大道运至猩猩峡出口苏联。随着战时西北地区皮毛大量出口苏联,导致苏联在中国皮毛出口总值中所占比重迅速提高。就绵羊毛出口而言,战前1936年中国出口苏联的羊毛不过12791公斤,仅占中国绵羊毛出口总量的0.08%,而到1938年对苏绵羊毛出口量猛增至1785284公斤,占绵羊毛出口总量的31.93%,到1939年更增加至5328746公斤,占该年中国绵羊毛出口总量的80.73%。

此外,抗战爆发后至1941年间,新疆与苏联的双边贸易进一步发展。到1941年,新疆对苏联的进出口都达到整个民国时期的最高峰。新疆出口苏联的皮毛产品较战前均有明显增长,羊毛和驼毛分别由1937年的3757吨和258吨增加至1941年的4316吨和399吨,分别增加了14.88%和54.65%。生牛皮和生羊皮则由1937年的4.14万张和143.5万张增加至1941年的6.8万张和193.5万张,分别增加了64.23%和34.84%。

战时新苏贸易的发展进一步推动了战时中苏贸易的发展。总之,战时大量西北皮毛出口苏联,推动了战时中苏易货贸易的迅速发展,使得苏联取代美国成为中国皮毛最大输入国。

不过,运输路线的改变也给西北皮毛的出口带来了巨大困难。战时运送出口皮毛的西北运输路线,路途十分艰难,如兰猩驿运干线自兰州循公路线西经皋兰、永登、古浪、武威、永昌、山丹、张掖、临泽、高台、酒泉、玉门、安西等县而达甘新交壤隘口之猩猩峡,全长1171公里,“沿线人烟稀少,民生贫困,西出嘉峪关水草缺乏,而自安西以西,地多沙漠,人马给养尤感困难”。

因此,自然环境的恶劣制约了西北皮毛出口运输量的增加。不仅如此,战时西北地区社会治安混乱,新疆长期被军阀盛世才控制,猩猩峡到乌鞘岭一段是军阀马步青、马步芳统治下的河西走廊,只有乌鞘岭到兰州的200多华里长一段属甘肃省政府管辖,是唯一的一段真正由国民政府控制的地区。社会治安的混乱,导致西北公路沿线土匪出没,抢劫过往商旅财物,甚至连运送进出口物资的苏联汽车也不放过。

社会条件的恶劣进一步影响了战时西北皮毛的出口贸易。

三、西北皮毛内销与大后方毛纺织业发展

在抗战爆发前,西北各省所产皮毛除大量外销外也部分内销。就西北皮毛产量最大的青海而言,20世纪30年代的青海省,其羊毛额数,除本地人民织褐、裁绒、作毡用极少数之外,而其输出于天津、张家口一带者,亦无多。……历年所运出售者,约占全省产额16%;本省制造需用者,约占8%;其余76%,“皆为屯积无用之物”。

新疆所产皮毛除了大量出口苏联外,也有小部分输入内地,但由于新疆与内地的交通极为不便,新疆输往内地的皮毛数量也很小。据英国驻疏勒领事报告,1927年至1928年间,新疆输往内地的货物总值约737000卢布,而同年新疆输往苏联货物总值约1300万卢布,仅及二十分之一。

因此,由于战前西北地区的交通不便、工业落后等原因,皮毛内销数量相对于外销数量而言并不大。

抗战期间,西北皮毛外销路线较战前的黄河水运和平绥铁路运输艰险得多,加上出口市场较战前萎缩等原因,因此战时中国皮毛出口量较战前出口量少。以羊毛为例,战前的1935年中国羊毛出口量达到了225413公担,但随着抗战的爆发,羊毛出口逐年下降,到1941年羊毛出口量甚至降至10676公担,只相当于1935年的5.45%。

就新疆而言,在1941年以后,由于盛世才推行反苏反共政策,新苏贸易急剧萎缩。到1943年,新疆出口苏联的羊毛、生牛皮、生羊皮、毛皮、生毛皮分别仅为811吨、54张、12700张、31000卢布和38500卢布,仅相当于1941年的18.79%、0.079%、0.66%、1.47%和1.66%。

由于战时西北皮毛的出口量较战前大幅下降,造成西北皮毛大量滞销。针对这种困难,财政部向国民参政会递交的报告说,为了“防止物产滞销,并维持国内生产起见,除对于体轻积小之物资,如生丝、猪鬃等项,仍设法利用空运外销外,对于体积笨重之物资,如桐油、羊毛等项,则多改作内销,藉以充实国用”

。因此,战时西北皮毛除了出口苏联外,也有相当部分皮毛内销后方各地。如战时甘肃靖远羊毛多由夏河、陇东两区,就近销往邻近川陕两省,“惟自羊毛由贸易委员会兰州复兴公司统筹以后,兰州已成为西北羊毛主要集散市场,而因川陕各地毛纺实业公司,均纷纷来兰与该公司洽购羊毛,于是内销羊毛,遂由兰州沿兰广、西兰、川陕等公路线运销川陕”。

战时陕西榆林皮毛销路也由外销变为内销,加之榆林之消费数量大增,如各种羊皮大部分为军民所需,羊毛则制成各种物品,几乎全数销售于陕北一带。至于大规模外运,计有富华贸易公司和工合事务所在1939年陆续运往兰州、西安、宝鸡等处,由工合事务所运出者完全为羊毛,仅1939年和1940年该所运出羊毛共计38万余公斤。

青海作为羊毛生产大省,战时羊毛除运往兰州转运出口苏联以外,“并供给甘肃省毛纺织业的需用”。

皮毛也是陕甘宁边区的重要内销物资,随着战时边区畜牧业的发展,边区的皮毛输出量也得以增加,仅1944年就输出羊约87533只,羊毛约88066斤,羊皮约29000张,羔皮69000张,总共牲畜皮毛出口价值约在11亿元(边币)以上。

至于抗战时期西北皮毛内销的数量,海关没有统计数据。据国民政府年鉴统计,仅复兴商业公司在1941年10月10日至1942年10月10日间内销羊毛驼毛32800余关担,

到1942年10月10日至1943年10月10日间内销毛绒增加至41984关担,

到1943年10月10日至1944年10月10日间内销数量进一步增加至45422.48公担,折合约为76108关担。

因此,抗战时期大量西北羊毛内销。抗战后期西北皮毛的大量内销,客观上有利于大后方毛纺织业的发展。实际上,战时后方毛纺织业也的确得到较大发展,其中机器毛纺织厂8家,四川5家,西康1家,甘肃1家,陕西1家。此外手工毛纺织厂不下数十家。

时人也言:战时由于天津、包头等地的陷落,羊毛和皮货的出口受阻,部分转为内销,于是“毛纺毛织之手工业,由是而日渐开展”。

由于大量皮毛内销,推动了大后方毛纺织业的发展,具体表现如下:

战时甘肃大量皮毛内销,推动了甘肃的毛纺织业的发展。甘肃战时“因新兴毛纺织业之发达,羊毛内销亦较前迫切”。

随着羊毛内销数量增加,1939年中国工业合作协会西北区办事处在兰州、天水两地设立事务所,设法提倡并改进各地附近羊毛纺织手工业,已成立毛纺合作社十数处,并制造脚踏纺织机二千台,分发各合作社及农户。

据1944年对甘肃省34县的毛褐产量进行统计,年产达20.7万匹之多。其中仅秦安一县年产就达6.2万多匹。最少的康乐县也有300多匹。

兰州则成为了甘肃毛纺织业的中心,据1943年调查,兰州战时成立的毛纺织厂有雍兴公司兰州毛织厂、第八战区经济委员会纺织厂、建设厅手工纺织推广所特约纺织部、济生工厂、甘肃省立工业职业学校纺织部、兢业纺织厂、难民习艺厂和新时代毛编社等。

在陕西,战前陕北及绥远西南所产羊毛集中榆林、安边、神木等地后多运往天津出口,到战时一部分为财政部贸易委员会富华公司陕豫分公司榆林收货处收买,主要用于出口,而“一部用于当地之毛纺织业”。

因此,战时陕北地区毛纺织业发展较快,其中最负盛名者为榆林、府谷、神木、安塞等。

陕北所产皮毛除了满足本地需求以外,还销往西安、宝鸡等工业城市,仅在1939年至1940年两年间销往西安、宝鸡等地的羊毛达38万余公斤。

此外,甘肃陇东地区所产羊毛也通过平凉和西峰镇大量内销陕西西安、宝鸡和泾阳等地,其中在1939年冬至1940年夏间通过平凉内销西安和宝鸡的羊毛为481256斤,1941年1月至8月间通过平凉输往泾阳的羊毛为27169斤,1939年至1941年通过西峰镇内销西安、宝鸡的羊毛为964415斤。

由于大量陕北羊毛和陇东羊毛内销西安、宝鸡等城市,推动了当地毛纺织业发展,尤其西安的机器毛纺织业发展较为迅速,到1945年,西安生产毛毯1800条,毛线约20吨,毛呢23万公斤,分别占后方各省产量的6.09%、51.3%和20.3%。

宁夏作为西北羊毛的主产区,战前大量皮毛外销。抗战爆发以后由于天津、包头的陷落,宁夏皮毛出口大受影响,被迫大量内销。据记载,宁夏“本省羊毛,战前输出约百分之八十,战后以棉花布匹之缺乏,及本省毛织工业之发达,羊毛输出较战前为少,年约百分之五十,百分之五十为本地所消费”。

宁夏羊毛的大量内销,推动了战时宁夏省毛纺织业的发展。战时宁夏规模最大的是省办的宁夏省毛织工厂,它的资金是由中央建设专款项下每年拨给的;其次是宁达工厂纺织部以及义兴织染工厂、兴灵纺织工厂、中和纺织工厂,资金一共是23万余元。

宁夏毛织工厂由国民政府财政部拨款5万元于1940年10月竣工投产。配有手摇车520架,梳毛木机7架,其他各种木机94架。1942年1月改为商办,与省立初级职业传习所合并更名为“兴宁毛织股份有限公司”,公司职员60余人,技工50人,学徒360余人。1942年购进机器,1944年添置蒸汽机、织布机和脚踏纺车等。主要产品有毛织品和棉织品,毛织品有仿俄毡、裕国毯、军毯、裁绒毯、建国呢、毛呢、毛布等。年产各种毯子3万余条。裁绒地毯年产9000余平方尺。

西北羊毛产量最大的青海,尽管战时羊毛内销数量有所增加,但由于地处偏僻,战时新兴毛纺织行业发展非常有限。青海洗毛厂迟至1942年开始动工兴建,1944年土建基本完成,1945年进行设备安装,锅炉房和洗毛间的蒸汽机均安装完毕,直到1948年7月才正式开工。

至于计划修建的毛纺厂则由于人事关系始终未建成。

新疆战时畜牧业也得到进一步发展,到1942年,牲畜发展到1974.5万头,毛绒产量达到1.24万吨,各种皮张产量达到350万张。

1941年以后新苏关系的恶化,使得新疆出口苏联的皮毛大幅度减少,间接扩大了新疆皮毛的内销数量,从而促进了战时新疆毛纺织业的发展,到1944年,新疆有毛纺机一万锭,每锭每年可产数百市斤。

战时陕甘宁边区的畜牧业发展较为迅速,1938年边区有羊仅761464只,1944年就发展到1954756万余只,

增加了156.71%。边区畜牧业的发展也促进了边区毛纺织业的发展。就边区公营纺织厂来讲,1940年有4家,1941年达到30家,1942年部分工厂合并,仍有22家。

边区的羊毛纺织业出品有毛呢、毛毯、裁绒毯、棉毛合织的毛布、毛线、毡、毛口袋等,除供边区需要外,尚有一部分输出境外。公营的难民工厂、陇东联合工厂、三边新塞工厂,公私合办的元华工厂,都兼营毛织,专营毛织的有公营纬华工厂、新中国实验工厂等。其中纬华毛纺织厂生产的毛呢毛布和磅线从1941年的67匹和4145磅,增加至1944年的1058.5匹和10745磅,

分别增加了14.8倍和159.28%。此外,绥远地区在战前由于盛产皮毛,因此,皮毛业十分发达。绥远皮毛业以包头和归绥为中心。在1934年,归绥除了传统的毛纺织作坊十余家外,还兴建了机器毛纺织企业绥远毛纺织厂,年总产值25万元左右,工人400人上下。

包头在1937年调查有皮毛业36家,营业总额1325713500元,

占包头工商业营业总额的43.26%。抗战爆发后,日军于1937年10月14日占领了绥远省归绥,17日占领了包头,10月28日成立了伪蒙古联盟自治政府,后合并改组为伪蒙疆政府。由于日本侵占了绥远重要地区,绥远的主要皮毛贸易由日本控制,绥远畜牧业沦落为为日本战争经济服务的工具。

战时部分西北皮毛也内销西南地区。如1938年至1940年,甘肃夏河区羊毛输出四川松潘地区的数量就达100万斤。

据1944年调查统计,兰州市出口商品总额49391949元,其中输往西南重庆、成都、四川其他地方的商品主要是皮毛,包括羊毛、绵羊皮、山羊皮、狐皮、猾子皮统,合计资金7427768元,占总数的15.03%。

西北部分皮毛内销西南地区后,也推动了西南地区毛纺织业的发展。四川成都在1938年以后出现了机制毛纺工厂。如升源厂生产毛纱、毛絮、毛线,年产约5万斤。惠新厂出产毛呢,1943年1至10月,共产8000余码。厚生厂出产人字呢、地毯、军毯,该厂1943年开工,至10月已产人字呢650码,地毯200万尺,军毯1万条。另外还建立了较大的毛纺织厂,如川康毛织公司拥有资本50万元,新式纺毛锭1312枚,织机10台。1944年产出的毛织品高达10.2万米。

战时重庆先后成立了5家毛纺织企业,即军政部制呢厂、中国毛纺织厂股份有限公司、民治纺织厂、福民毛纺织染厂和中本纺织公司,其中刘鸿生创办的中国毛纺织厂股份有限公司规模最大,有精纺锭2000枚、粗纺锭1960枚、织呢机120台及全套染整设备,职工750人,生产精粗纺呢、华达呢、呢绒等。

大后方较大规模的毛纺织厂多在重庆,“各厂所需原料大部运自陕甘”。

四、西北皮毛内销与西北皮毛业的内向化

在抗战前,由于天津口岸的经济辐射作用,推动了西北皮毛的出口。学者樊如森研究了战前西北畜牧业的外向化问题,认为进入近代以后,随着沿海、沿边口岸的对外开放,这一地区逐步与更加广阔的国内和国际市场接轨,畜牧业产品商品化、市场化和外向化程度,有了空前迅速的提高,从而大大改变了这一地区的相对封闭落后状态,成为中国近代外向型经济的重要组成部分。

但在抗战时期,由于日本发动了全面侵华战争,切断了西北广大腹地与天津口岸之间的正常经济联系,给大后方经济带来了巨大影响。尽管这时期的西北地区通过非正常的走私贸易和沦陷区还有一定的经济联系,

但西部地区相对战前还是更加封闭。特别是1941年太平洋战争爆发以后,大后方对外联系的日趋困难,加上1942年以后中国不再向苏联大量出口羊毛,导致西北皮毛大量外销受阻。国民政府外贸政策也“因国际运输之困难,对外贸易之业务应调整,其不能输出之物品,应推广内销,以实国用”。

因此,抗战时期尤其是1941年以后大后方经济内向化开始明显。

就皮毛业来讲,西北皮毛业开始内向化的具体表现如下:

第一,由于战时西北皮毛出口市场缩小、出口运输困难等原因,导致中国皮毛出口量明显减少。战前西北皮毛主要通过天津出口欧美国家,包括美国、英国、德国、日本等国,皮毛出口市场广阔。战前美国是中国最大的羊毛进口国,在1931年至1935年间,中国每年出口美国羊毛量占总出口量的90%以上。

此外,英国、德国、日本等国也从中国进口羊毛。而战时皮毛出口国主要是苏联,出口国单一,出口市场狭小,再加上运输困难等原因,导致战时中国皮毛出口数量较战前明显减少。如羊毛出口量,在抗战期间的1937年至1944年间,中国年平均羊毛出口量为63800公担,而在战前的1930年至1936年间,年平均出口量为132300公担,

战时年平均出口量为战前平均出口量的48.22%,不及一半。尽管战时西北地区的羊毛产量较战前下降,

但由于战时西北羊毛出口量下降幅度更大,因此战时皮毛出口量相对战时产量还是进一步下降了。战时皮毛出口量的相对下降,使得皮毛出口业务在整个中国对外贸易中地位下降。在战前的1936年,中国羊毛出口值占中国出口总值的2.74%,到抗战期间的1939年降至1.02%,1940年更降至0.65%。

战时羊毛出口在整个中国出口总值中所占比例的急剧下降,表明西北皮毛出口贸易对战时中国经济的影响日益下降。

第二,西北皮毛内销量增加。由于战争的影响,战时西北地区皮毛出口量大幅度下降,大量皮毛由战前的出口转为内销,大量皮毛内销也是战时西北皮毛业内向化的重要表现。如甘肃所产羊皮战前多通过天津出口英美等国,战时除了出口苏联外,其余“半数皆供省内消费”,“羊皮熟制缝统,各地皆甚普遍,永昌、武威、靖远、兰州、临夏、平凉尤多”,由于战时甘肃大量羊皮内销,甘肃除“板皮外每年可产缝统二十万件,价值约四万万元,成为本省一重要资源”。

战时甘肃羊毛年产量约1200万斤左右,其中贸易委员会在甘肃收购羊毛约400万斤出口苏联,其余“半数则在本省加工利用,如纺纱,制毡,编毛衣,织毛褐,织毛毯,毛呢及其他毛织品等,约占六百万斤以上”,

也就是战时甘肃羊毛的内销数量占总产量的50%左右。甘肃重要羊毛集散地张家川在抗战爆发后,皮毛全部销往重庆、成都二地,出口的洋庄被停止了,外商大部回国,整个皮毛业的经营由外销转为内销。

陕西皮毛重要产地陕北,抗战以后由于本地毛纺织业的发展,“皮毛销路大为变更,由外销一变而为内销,陕北皮毛销路自经此次转变,其影响所及,人民之困窘前舒展,而工商业亦因之受惠不浅”。

与之相比,抗战前西北各省所产皮毛内销数量较少。如战前宁夏羊毛年产量约200万斤,而年输出量约170万至180万斤,

占总产量的90%左右。虽然90%的输出量不等于出口量,但出口量肯定不小,这意味着只有少部分羊毛内销。战前青海羊毛内销量也很小,据调查,战前青海羊毛产量为3500万斤(混庄毛产量——作者注),其中内销本省约280万斤,输出省外约560万斤,其余因交通运输困难而闲置。

也就是抗战前青海省的羊毛省内销量仅为羊毛总产量的8%,输往省外为总产量的16%,这包括出口羊毛数量。从上述比较可以看出,战时西北羊毛内销的数量应该比战前数量大。大量西北羊毛的内销,使得西北皮毛业从战前的外向化开始转为战时内向化。

第三,由于战时大量人口、工厂内迁大后方,加上后方本地工业的发展,扩大了皮毛内需,部分解决了西北皮毛业内向化发展所面临的市场消费问题。战时由于大量人口内迁西北,城乡人口增加明显。西安市人口由1937年的197257人增加至1945年的489779人,

人口增加了约1.48倍。兰州城市人口由1935年前的9.6万多人增加至1942年前后的12万多人。

不仅中心城市人口增加迅速,而且中小城市人口也得以增加,如天水县人口据1940年3月县政府户口总复查所得统计数字,全县人口共计280400人,较战前增加三倍。

城乡人口的增加,扩大了皮毛内需,促进了战时西北皮毛业的内向化发展。此外,战时大后方各地毛纺织业的迅速发展,也刺激了羊毛消费。据调查,1941年兰州各毡房用羊毛量为20万斤,用毛量最大的天兴昌为2.6万斤,而战前兰州每家毡房用毛量“最多不过一万三千余斤”。1941年兰州各纺织厂用毛量则为20.3万斤。

1943年西安毛纺织业全年用毛量为25915市担,合25.9万斤,

而整个陕西全省在战时的年平均羊毛消费量则高达84.5万斤。

战时大后方对羊毛的需求量增加,部分解决了西北皮毛业内向化发展的市场问题。

第四,随着战时西南西北交通网络的初步建成,便利了西北皮毛内销,从而也有利于西北皮毛业的内向化发展。战前,西北各地通过黄河水运和平绥铁路与华北各地联系,交通较为便利,而其与西南各地之间由于秦岭、大巴山的阻隔,交通不便。加之,随着近代天津的开埠通商,天津迅速成为北方的经济中心,对西北畜牧业经济的外向化发展产生了巨大的拉动力。因此。战前西北输出皮毛大多通过天津出口,而不是内销西北西南各地。

抗战爆发以后,随着天津的陷落,天津口岸与西北腹地之间的正常经济联系被切断,迫使西北皮毛寻求新的市场,而战时国民政府为巩固大后方基地和发展后方经济,在大后方展开了大规模的交通建设,改善了大后方的交通运输条件,

这无疑为大后方皮毛内销创造了有利条件,扩大了西北的皮毛市场范围。尤其是作为大后方经济中心的重庆,随着经济的迅猛发展,其腹地范围日益拓宽。战前,重庆作为长江上游最大的工商业城市,通过发达的川江航运,重庆将长江上游流域的川东、川南、川北地区的南充、达县以内数县纳入其核心腹地。而四川盆地四周的周边区域包括云贵高原、横断山地、甘南山地、秦巴山地的部分地区与重庆的联系比较松散。

抗战爆发后,国民政府迁都重庆,构筑了以重庆为中心的西南西北交通联运网,重庆遂成为大后方物资集散之枢纽。战时重庆对外交通的迅速发展,使得重庆与西北地区的联系也开始加强。在水运方面,国民政府为加强重庆与西北各地的交通联系,1940年开辟了川陕甘水陆联运线,由重庆港出发,沿嘉陵江上溯至陕西阳平关,再转陆路至宝鸡或由嘉陵江转入白龙江抵甘肃碧口联系西北诸省。

在公路运输方面,1944年2月1日,川陕联运处开行重庆至宁夏、绥远、陕西、迪化等地联运班车。

在航空运输方面,战时重庆有渝迪(重庆至迪化)、渝哈(重庆至哈密)、渝兰(重庆至兰州)、渝西(重庆至西安)、渝宝(重庆至宝鸡)等航线与西北主要城市相通。仅在1944年,渝兰线和渝迪线就分别空运物资78491公斤和1914公斤。

战时重庆对外交通的发展,使得重庆除了与西北的陇南、陕南地区的经济联系日益密切外,与西安、兰州甚至迪化之间经济来往也在增多,重庆的经济辐射功能得以增强。随着战时重庆经济辐射范围的扩大,重庆市场也吸收了部分西北皮毛产品。如战时西安毛纺织品产量最大的华西纺织厂,产品除一部分销售本市以外,“大部向重庆、成都各地运销”。

总之,由于战时沿海地区的陷落,使得西北地区皮毛业从战前的外向化被迫开始转为内向化,也一定程度上为战时大后方经济的发展积累新的动力因素,有利于大后方现代化发展。

余论

虽然战时西北皮毛的出口和内销推动了战时后方经济的发展,然而其推动作用是十分有限的,我们也不能做过高的估计。从出口来讲,战时西北皮毛出口对中苏贸易发展发挥推动作用的时间较短,主要集中在1942年前。1941年6月苏德战争爆发以后,由于战争影响,苏联不再与中国签订羊毛易货协定,加上1941年以后新疆与苏联关系的急剧恶化,西北皮毛出口苏联的数量大幅下降。受此影响,主要经营西北皮毛出口业务的复兴商业公司西北分公司销售额也大幅下降。据西北分公司经理马公瑾估计,在苏德战争爆发前,从1939年至1942年,公司年营业额为1400万元,但在苏德战争爆发后的1943年至1944年中,年营业额降为1000万元左右,1945年更少。

扣除物价上涨因素,公司经营总额下降幅度更大。实际上,按照中苏双方协定,中国出口苏联的偿债货物中矿产品和农产品各占50%,但由于1942年以后中国出口苏联的农产品大幅度下降,使得1942年以后中苏易货贸易主要以矿产品为主。在1942年至1945年8月间,中国出口苏联矿产品值约2925.3万美元,

而在1937年至1941年期间,中国出口苏联矿产品值约1939.6万美元,抗战后期与1942年以前相比,对苏矿产品出口值增长了50.8%。

因此,战时西北皮毛出口对中苏易货贸易发展发挥推动作用主要集中在1942年以前。

此外,战时后方毛纺织业因为西北皮毛大量内销而得到一定发展,但由于国产皮毛质量偏差,也限制了其对后方毛纺织业推动作用的发挥。如陕北地区除洛川、宜君一带外,邻近各县所产绵羊由于体格矮小,“毛粗而短,品质低劣”,急需改良。

就整个西北地区来讲,由于羊毛品质较差,原毛洗后,仅得净毛约40%至50%,而净毛内能纺成细毛线而织哗叽者仅1%至2%,因此,“西北羊毛似仅及国外低粗杂种羊毛”。

针对中国羊毛品质较差的现状,时人也言:“我国羊毛业之不振,究其原因颇多,如品种之不良,饲养管理之粗放,剪毛技术之欠佳,及剪毛后处置之失当,均为影响羊毛品质之原因,对外则关系出口贸易,对内则关系均军需民生。”

由于国产羊毛质量差,影响了后方毛纺织业的进一步发展。

总之,1937年7月抗战全面爆发以后,由于日本相继侵占了中国天津、上海、广州等重要沿海口岸城市,极大改变了中国经济面貌。尤其是日军侵占天津以后,割断了天津口岸与西北腹地之间的正常经济联系,迫使西北地区经济走向另外的发展方向。在战前,大量西北皮毛通过相对便捷的交通运往天津出口英美,西北皮毛的大量出口成为了战前西北经济外向化的重要表现。但在抗战时期西北皮毛无法大量通过天津出口,被迫向西通过甘新公路输往苏联,推动了中苏易货贸易的发展。更为重要的是由于西北皮毛出口运输的日趋困难、出口市场的萎缩以及中苏在皮毛价格上的分歧等原因,战时西北皮毛出口量较战前下降,部分皮毛被迫出口转内销,西北皮毛业从战前外向化发展开始转为内向化发展,经济发展动力从原来的出口拉动为主开始变为消费拉动为主。战时西北皮毛业内向化的结果,的确在一定程度上促进了大后方毛纺织业的发展。总之,战时西北皮毛业的内向化体现了日本发动的全面侵华战争对中国经济的巨大影响,凸显了中国现代化道路的特殊性。

原载于《中国历史地理论丛》,2012年第1期,并被人大报刊复印资料《中国现代史》2012年第8期全文转载。

责任编辑:张世昌 最后更新:2018-04-25 09:20:34

特别说明:抗日战争纪念网是一个记录和研究中国人民抗日战争历史的公益网站。本网注明稿件来源为其他媒体与网站的文/ 图等稿件均为转载稿,本网转载,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网转载出于非商业性的文化交流和科研之目的,如转载稿侵犯了您的版权,请告知本网及时撤除。以史实为镜鉴,揭侵略之罪恶;颂英烈之功勋,弘抗战之精神。我们要铭记抗战历史,弘扬抗战精神,坚定理想信念,为国家富强、民族复兴,实现伟大的中国梦作出新的贡献。感谢您对抗日战争纪念网的支持。

纠错电话:0731-85531328、19118928111(微信同号)

上一篇:抗争中的嬗变:重庆大轰炸的国际影响

下一篇:抗战大后方金融网中的县银行建设

湘公网安备43010402000821号

湘公网安备43010402000821号