Page 88 - \2023年5-6月

P. 88

杜恂诚 / 中国近代经济发展的模式、阶段划分与规模度量

沿江各地所产铁矿石大部分也输往日本,而中国本国所用铁矿石每年仅六七万吨,约占矿产总量的

3% 。 ① 中国还是世界重要的钨矿生产国,“每年产量,常占世界总产量半数以上”。 ② “赣湘粤三省

之交,钨矿出产,近十数年本已为世界钨产之重心”,江西产量最高,“年产达十余万担”。 ③ 中国的

钨矿砂也全部运销国外。 中国还是世界锑矿资源储量最丰富的国家,年产锑 1 万多吨,锑产品也全

部出口。 ④ 中国还有较丰富的锰矿资源,锰是重工业和军火工业的重要原料,因中国当时重工业和

军火工业不发达,所以锰矿产品也基本上外销。 ⑤ 此外,中国已探明的矿产资源还有锡、汞、铜、磷、

铅等多种矿产。 限于当时的开采能力,南京国民政府在 1934 年将已初步探明但一时无力开采的矿

区划定为“国有矿业保留区”,实业部的矿业行政计划称:“本部除将山东铝矿保留外,对于江西钨

矿,亦于上年增划保留区数处,本年度拟再将湖南、江西、广东之钨锰两矿,以及四川、河南之重要钾

盐矿,江苏之磷矿,分别划区保留,并确定整个开发计划,以重矿利。” ⑥

中国市场广大,潜力无穷。 中国当时拥有 4 亿多人口,经济发展及人口的衣食住行构成巨大的

市场或潜在市场。 这不仅为外人所垂涎,中国的企业家也懂得加以充分利用。 棉纺织业和卷烟业

的发展就是很好的例子。 中国是植棉大国,每年有大量棉花出口。 但中国产棉花纤维较短,不适合

作高支棉纱的原料,因此在华的外商和华商棉纺织厂每年都需要进口大量长纤维的美棉及其他外

国棉。 后来,国内也开始试种美棉品种,1933 年各省计有美棉试验场 10 处。 ⑦ 棉纺织业逐步实现

了进口替代,但外商仍然占有中国的棉纺织业市场。 其中有三点值得关注:第一,中国棉货和棉纱

的进口从 1920 年的高峰值约 2. 56 亿海关两降至 1931 年的约 1. 11 亿海关两,虽下降了 56. 6% ,但

进口量仍然很可观。 第二,棉货和棉纱的进口值虽然减少了,但棉花的进口值却大幅增加,从 1913

年的 300 多万海关两飙升到 1931 年的 1. 79 亿海关两,1931 年共进口了 465 万担外棉,其中绝大部

分是美棉。 ⑧ 从进口总值看,1920 年进口棉货、棉纱、棉花三项共 2. 74 亿海关两,而 1931 年在棉纺

织工业实现大幅度进口替代的情况下,进口的棉货、棉纱、棉花三项总计却达 2. 9 亿海关两,比

1920 年多出 0. 16 亿海关两。 也就是说,进口替代改变的只是进口商品的结构,而进口总值不减反

增,对于外商来说,中国的棉业市场更大了。 第三,在华外商棉纺织工厂的产品在中国市场上占有

非常重要的地位和份额。

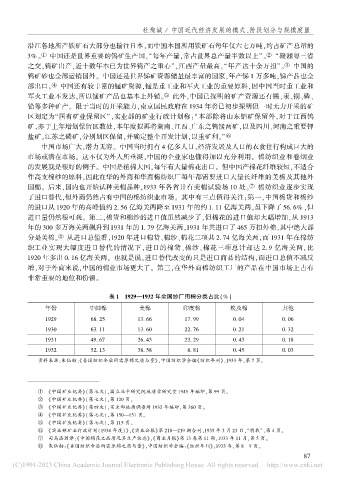

表 1 1929—1932 年全国纱厂用棉分类占比(% )

年份 中国棉 美棉 印度棉 埃及棉 其他

1929 68. 25 13. 66 17. 99 0. 04 0. 06

1930 63. 11 13. 60 22. 76 0. 21 0. 32

1931 49. 67 26. 43 23. 29 0. 43 0. 18

1932 52. 13 38. 58 8. 81 0. 45 0. 03

资料来源:朱仙舫:《吾国纺织今后所需原棉之质与量》,中国纺织学会编《纺织年刊》,1933 年,第 7 页。

① 《中国矿业纪要》(第七次),国立北平研究院地质学研究室 1945 年编印,第 99 页。

② 《中国矿业纪要》(第七次),第 120 页。

③ 《中国矿业纪要》(第四次),实业部地质调查所 1932 年编印,第 360 页。

④ 《中国矿业纪要》(第七次),第 150—151 页。

⑤ 《中国矿业纪要》(第七次),第 115 页。

⑥ 《实业部矿业行政计划(1934 年度)》,《实业公报》第 218—219 期合刊,1935 年 3 月 23 日,“特载”,第 4 页。

⑦ 司马洛因译:《中国棉花之品质及其生产状态》,《商业月报》第 13 卷第 11 期,1933 年 11 月,第 5 页。

⑧ 朱仙舫:《吾国纺织今后所需原棉之质与量》,中国纺织学会编:《纺织年刊》,1933 年,第 8—9 页。

8 7